第二章 中学野球編

守備に打撃に渉さんは丁寧に指導してくれた。僕の打撃も一からきっちりと丁寧に教えてくれて、我ながら随分と上達したと思う。

高校生になって「小柄ながら神奈川に強打の捕手がいる。小さな強打者だ」と言われるまでになれたのは、渉さんのおかげかもしれない。

きわめつけは広大おじさんだった。休みの日に合宿が重なると、近くにある大日本生命野球部グラウンドを借りてくださり、僕ら相手にバッティングピッチャーを買って出てくれた。

すでに45歳になっていたとはいえ、その圧巻のピッチングに僕らは舌を巻いた。

「英児もすごい奴だけど、広大おじさんはもっとすごい」

スピードもコントロールも、いまだに中学生ごときが立ち向かえるレベルではなかった。それでも本気で投げている様子はなかった。

「太郎くん、あちこちにあざがあるな。すまん、英児は野球のことになると手を抜くってことがまず出来ないんだ。聾学校でもまともにキャッチング出来る相手がいなくて、ずっと寂しそうだった。君のおかげで、あいつは随分と明るくなってきているんだ」

「とんでもありません。まだ、英児君が全力で来たら全然捕れません。特にスライダーなんか、まともにキャッチング出来たことが1回もないんです」

「大丈夫、見たところ君は基本動作がきちんと出来ている。よほどまじめに練習したんだろうね。すぐに英児の女房役になれるよ」

僕は嬉しくて飛び上がりたいほどだった。

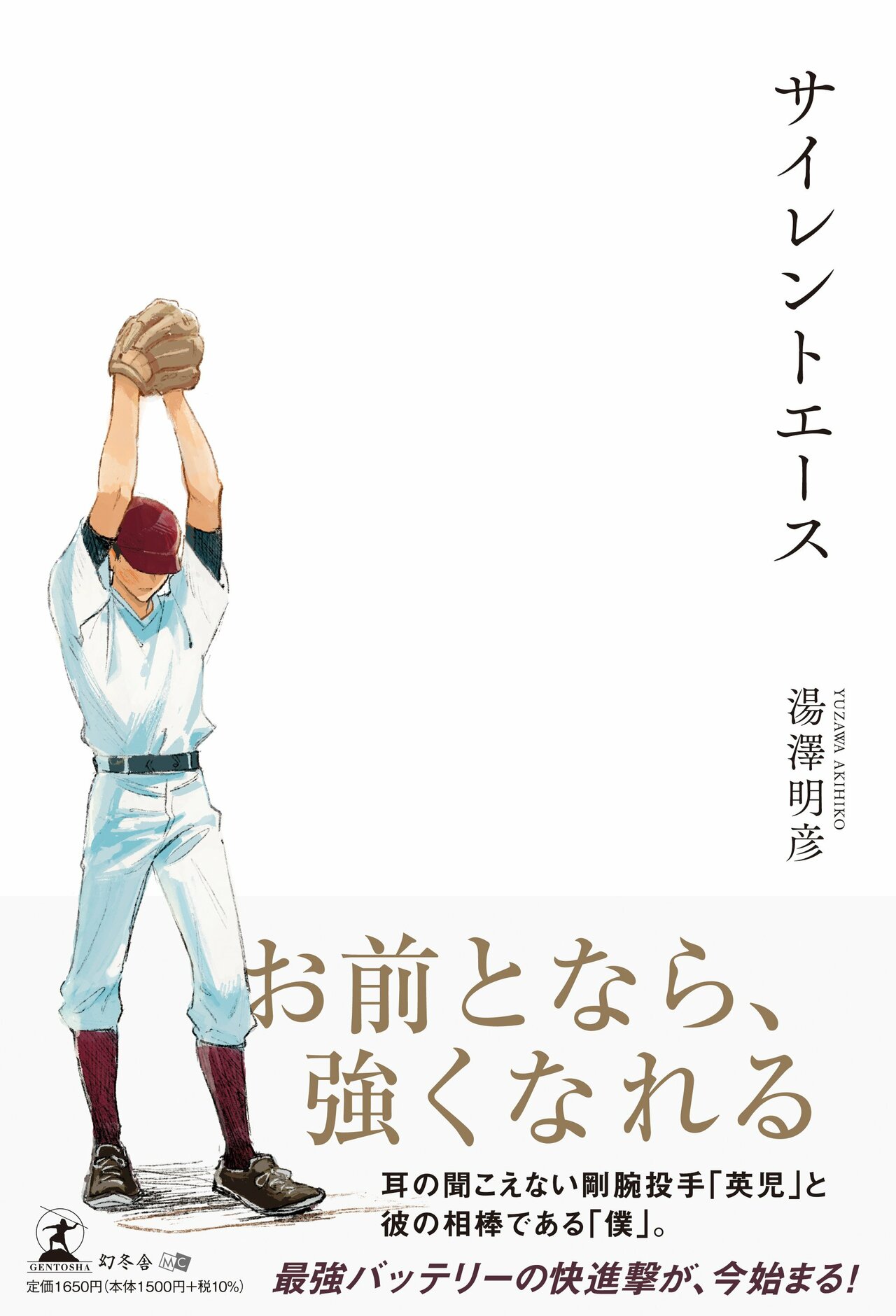

こうして自称・日吉南黄金世代の五名は、2年生になる頃にはレギュラーのポジションをつかんでいた。特に英児は無敵だった。彼が投げる試合では、負けることなどなかった。

僕は必死でボールを捕るだけだったが、それでもチームで受けることが出来るのは僕だけだった。2年生から主戦投手となった英児の活躍で、日吉南は関東大会初出場という快挙を成し遂げたのだ。

全試合英児が登板すれば全国制覇も夢ではないと皆思っていたが、少年野球では連投に厳しい制約がある。結局関東大会ではベスト4止まりだったが、開校以来の快挙に校長先生や教頭先生も大喜びだった。