第二章 自己心理学から見た各支の意味

「無明」とは、「錯覚としての自我」のこと

「自分という意識」を構成する五つの要素から成る「経験的な自分」というものは実在するものではなく、錯覚にすぎないということであり、そのことを理解できないことが、無明であると言っています。

また無明の倫理的な側面を述べた言葉もあります。

『無明こそ最大の汚れである。』 (ダンマパダ 243)

ここでの汚れは、人間の持つ「際限の無い欲望」を意味しているかと思われます。無明は、間接的に欲望の原因に成り得ることを述べたものであります。

『世間は無明によって覆われている。世間はむさぼりと怠惰のゆえに輝かない。欲心が世間の汚れである。苦悩が世間の大きな恐怖である。』(スッタニパータ1033)

ここでは、人々の心の中の世界(世間)における無明(無知)とむさぼり(執着)と欲望と老死の苦悩の関係について語られています。

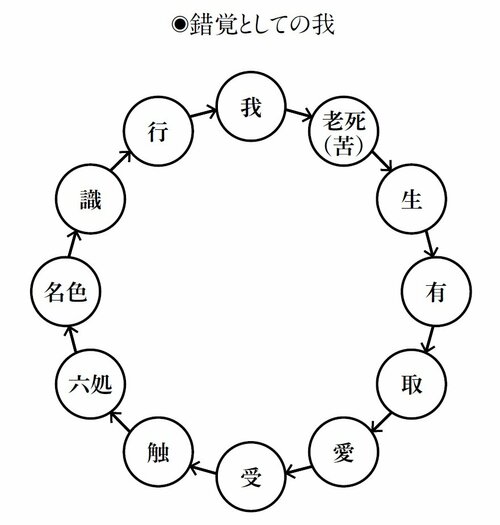

十二支縁起の関係で言えば、無明(錯覚としての我)、老死(老いと死の苦悩)、取(我の生存への執着)、愛(我の生存への欲望)の縁起関係を述べたものであります。

『どんな苦しみが生ずるのでも、すべて無明によって起こるのである』(スッタニパータ 728)

リチャード・ゴンブリッチは、「無明」という語は、パーリ語において「無知」を意味するとともに「非存在」をも意味すると言います。ゴータマ・ブッダは、「我」の非存在を意味する「無我」を、同じく非存在を意味する「無明」という言葉によって表現したのかもしれません。

ゴータマ・ブッダが生きた時代、バラモン教のウパニシャッド哲学においてヤージュニャヴァルキア師は、「我」(アートマン)は太陽に象徴される光輝であるとされ、「光明を発するもの」ととらえています。

「無我」という知恵(智慧)を体得し、「無我」を唱える ゴータマ・ブッダは、ヤージュニャヴァルキア師が言う「我」の象徴としての明光(こうみょう)という言葉に対して無明という言葉を対置したと考えられます。

ヤージュニャヴァルキア師 我│光明(ウパニシャッド)

ゴータマ・ブッダ 無我│無明(仏教)

つまり「無明」という言葉は、真実は無我だけど、「無我を知らないで我があると錯覚している」という心の迷いを意味しています。

十二支縁起の「無明」(迷い)を「錯覚としての我」とすれば、十二支縁起がより理解しやすくなると思われます。

これだと、我(自我)というものがあるから、自分の死が怖くて苦悩すると素直に理解できます。けれど「無我」を主張する仏教において、「我」という言葉を重要な十二支縁起の法のトップに位置づけたのでは、誤解が生じやすいと考えたに違いありません。