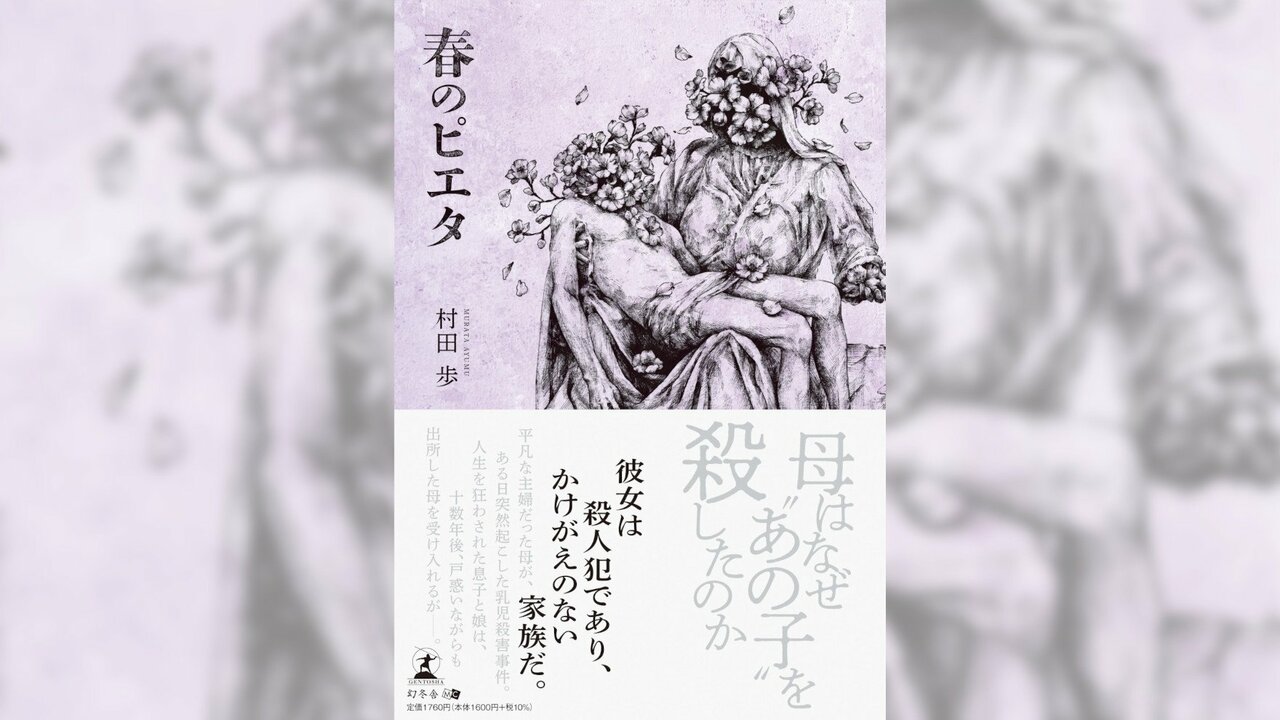

春のピエタ

達生は優子に、赤ん坊がいるのだからいったん家に帰るように勧めた。優子は素直に従うことにした。兄の劉生に連絡を入れたのかという娘の問いに、達生はまだだと首を振った。

「奥が片づいたら連絡を入れるから」

ああ、おとうさんはあたしたちに現場を見せたくないのだな、と優子は思った。普通こういうとき、子供というのは周囲が止めるのもきかず、もう息のない母親の身体に縋りついたりするものなのだろうか…優子にはわからなかった。

夫が帰宅するのを待って聖を預け、また戻ってくるからと言い置いて自宅へ向かう。途中信号待ちをしているとき、ベビーカーを置きっぱなしにしてきたことに気づいたが、引き返しはしなかった。聖をあの家から一刻も早く遠ざけたい、と切に思った。

信号を渡ったところで、雨粒がひとつ、優子の額を打った。冷たい大きな粒で、眉毛では止まらず、瞼にまで伝ってきた。胸に抱いた赤ん坊の頭を見ると、雨滴ではなく桜の花弁がひとひらのっている。

家まであと五、六分のところだが、聖を濡らすわけにはいかない。優子はコンビニでビニール傘を買い求めた。抱っこ紐もなく、ショルダーバッグを肩にかけているので、苦労して開いた傘をどうにか阿弥陀にさす。

優子は、自分がいまひどく冷静でいることを意識した。心臓が鎖骨のあたりまでせり上がってきたような痞(つか)えた感じはするが、気持ちは落ち着いている。

私は母親なんだ。

急に雨脚のはっきりしてきた降りの中で自分に言い聞かせる。

十四年前のあの日はまだ七つだった。でもいまは違う。私はもう母親なんだ。この子の、母親だ。夫もいる。あのときにはなかった、新しい家族がいる―。

しかし当時の清子も、劉生と優子、二人の子を持つ母だったのだ。そのことに思い至り、優子の歩調は一瞬乱れたが、すぐに帰宅してからの手順に意識を集中した。

離乳食、おっぱいをすこし。お風呂、またおっぱい。それからねんね―。

声に出して言ってみる。優子の歩調はまた規則正しいものになった。

お風呂は慎(まこと)さんに頼んで、そのあとのおっぱいは粉ミルクにして、それも頼んでしまおう。家に帰ったら一番に慎さんに電話を入れて、今夜は残業なしですぐ帰宅するように伝えなくては―。