みんな逝ってしまった、私の家族へ

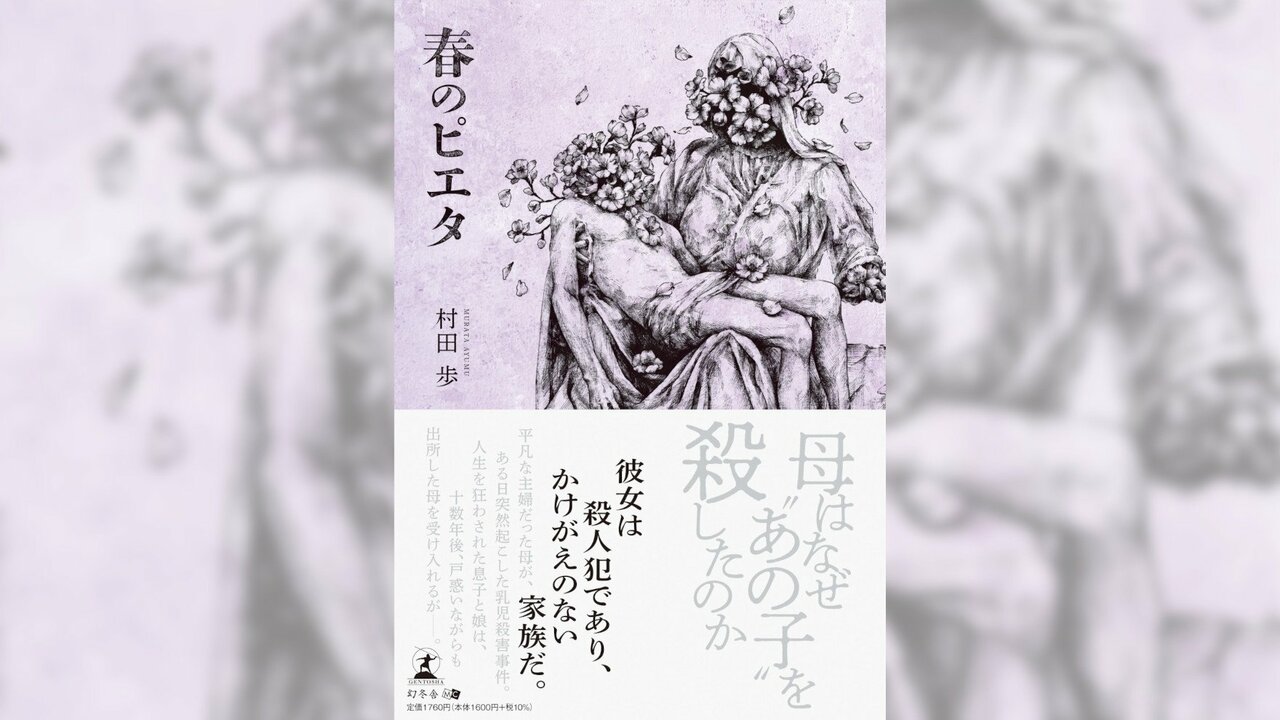

春のピエタ

その日、優子はいつものように四時半にパート先の惣菜屋を出て、保育園に聖(あきら)を迎えに行き、しばらく逡巡したのち実家へ向かった。

揚げてから時間が経ってしまった天ぷらなど、店の規則で破棄することになっている惣菜の残りをもらった日は、必ず実家に寄って母親と分け合うことにしている。手に提げたビニール袋には油淋鶏(ユーリンチー)が五百グラムも入っていた。まだ店頭に出している菜の花の辛子和えまで、店長は小さなプラスチックケースに分けてくれた。

実家に寄るのをためらったのは、一昨日、公園で偶然母親と出会ったことが原因していた。あれ以来、後ろめたい気持ちが身の内に燻(くすぶ)っていて、顔を合わせるのに勇気が要ったのだ。

それでもいったん心に決めて歩き出してみると、口を固く縛っているビニール袋から甘酸っぱい香ばしい匂いがしてくるようで、ベビーカーを押す手につい力がこもった。実家に近づくと、門扉(もんぴ)を挟んでパトカーが二台停まっているのが見えた。一台には運転席に人がのっている。次に、黄色い立ち入り禁止のテープが目に飛び込んできた。

近所の主婦が三、四人かたまって道路脇に佇んでいる。皆一様に肩をすぼめ、両腕を絡ませて掌(てのひら)で二の腕を覆っている。まるで瘴気(しょうき)から身を守るような姿勢だ。

その、視界に映るすべてが、優子には既視感があった。だから咄嗟に思ったのだ。また起きた、と――。

道端にベビーカーを止め、シートから赤ん坊を剥ぎ取るように抱きあげる。とたん、聖は背を弓なりにして泣き始めた。優子はかまわず玄関に走り寄ると黄色のテープをまたぎ、腕を差し出して侵入を制した男に「娘です」と強く言い放った。

引き戸を乱暴に開け――鍵は締まっていなかった――「おかあさん」と叫ぶ。すぐに父親が飛び出てきた。

上り框(かまち)に仁王立ちになった達生(たつお)の目は異様に輝いていた。その油膜がはったような鈍く輝く目で娘を睨み据えると、「中に入るんじゃない」と押し殺した声で言った。