近頃ではあまり顔を出すことのない猛之進と弥十郎が道場に行くと、師範代の宗像(むなかた)小次郎が二人を見つけ相好(そうごう)を崩すと近寄ってきた。板敷の道場には門弟たちの叫び声や気合が響き渡り熱気に溢れていた。

「おぬしたち久方振りではないか。どうだ。城勤めで身体が鈍(なま)っておるのではないのか」

宗像は半分揶揄(やゆ)したような言葉で二人を迎え入れた。

「今日は二人とも非番なので、久しぶりに汗を流そうと思いましてね」

「そうか。それは良い心がけである」

猛之進は弥十郎に目配せすると手にしていた防具を板間に下ろした。

「ところで雨宮さんは……」

「うむ、師範は用事ができて江戸に出向いておる。どうだ、おぬしら……折角道場に顔を出したのだ。わしと手合わせをせぬか。城勤めで錆び付いたであろう腕をみてやろう」

宗像は髭面に笑みを浮かべたまま二人の顔を交互に見てから、猛之進の手にしている刀袋に好奇の目を向けた。

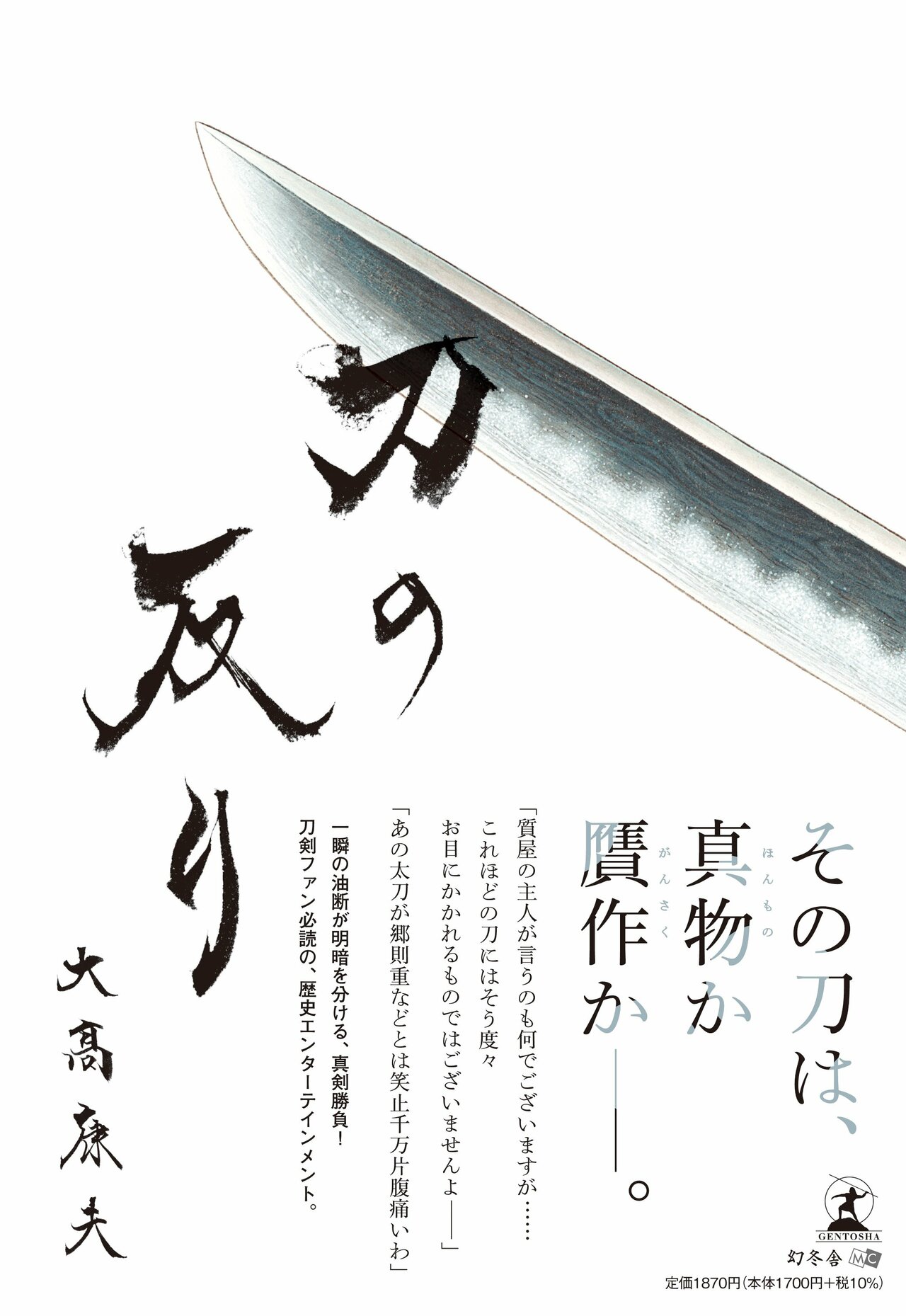

「猛之進……それはもしかすると、おぬしの家に家宝として代々伝えられてきたという郷則重ではないのか」

「ええ……、宗像さんはどうしてそれを……?」

猛之進は驚いた顔を師範代に向けた。

「おぬしの父御、仁左衛門殿がまだ城勤めをしておられる頃のことだが、それがし一度だけ目にする機会があったのだ」

「そうですか。宗像さんの見立てとしてはどうでしたか」

「ふむ、わしの目利きなど無きに等しいから確かな見立てなどはわからぬが、真贋の是非はともかくとしても、金筋(きんすじ)が仕切りに交わっているのは則重の特徴を露しているとわしは見たがな」

「どうだ。聞いたか、弥十郎。師範代がこのように言うておるではないか」

「猛之進、おぬしにも言ったようにそれがしは別に則重ではないとは言っておらぬ。この目で見てみなければわからぬと申したのだ」

猛之進は弥十郎の言葉を無視したように師範代を見ると言った。

「宗像さん、今日はこの弥十郎とあの時の決着をつけようと思いましてね」

「待て、待て、猛之進……そのような話は聞いておらぬぞ」

弥十郎は顔色を変えると猛之進の言葉を遮るようにして猜疑の目を向けた。

【前回の記事を読む】先祖代々家宝として引き継がれ伝えられてきた太刀。この刀が贋作ではないかと疑われ…