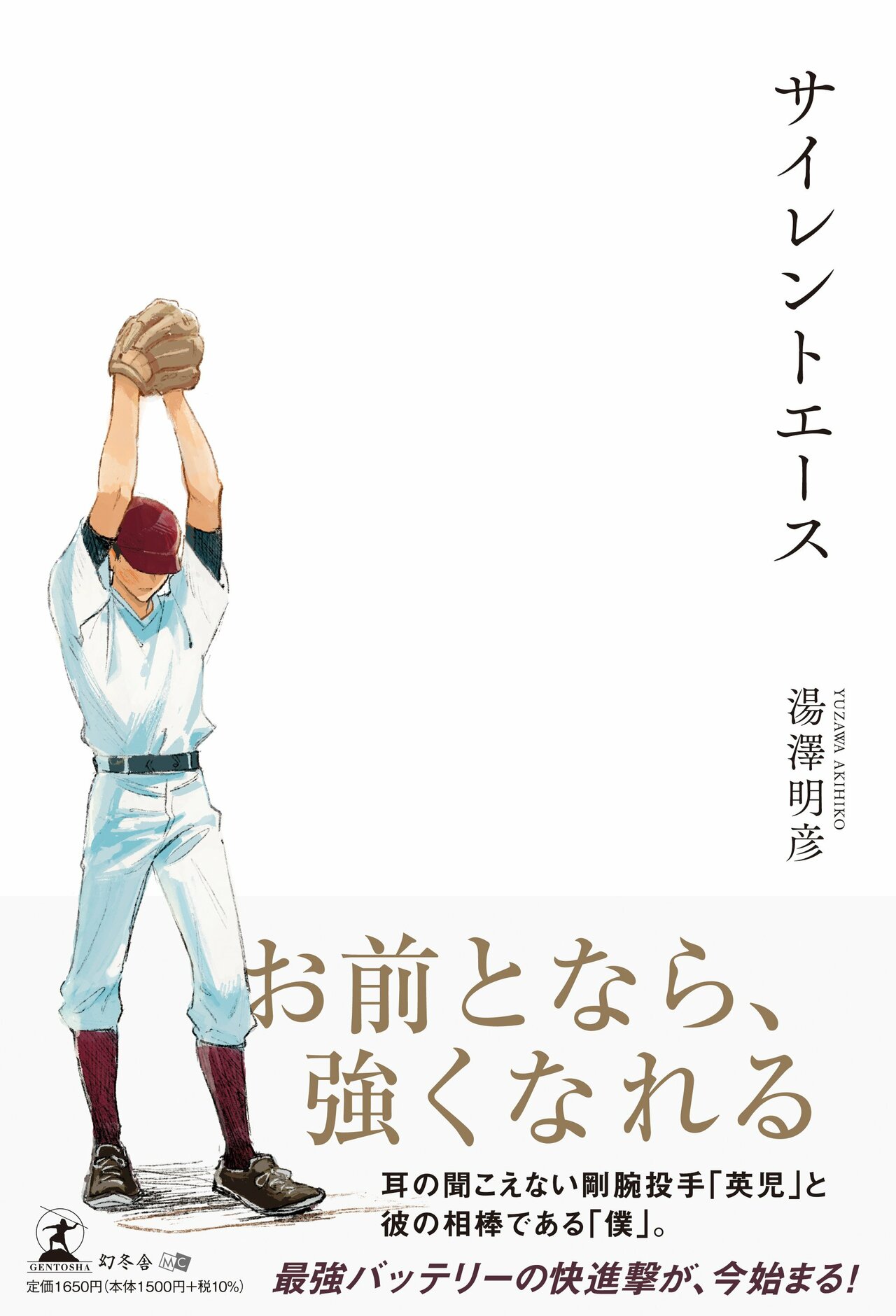

第一章 出会い

マウンドに行ったときに僕がしたことは、英児の左手に指で文字を書くか、普段から決めているあるサインを出すことくらいだった。

その練習試合のことは今でも忘れることはない。背が高く日焼けした痩せこけた少年が相手チームのエースだという。そのとき僕らは小学5年生で、僕はようやく学校でレギュラーのキャッチャーになったばかりで、打順はまだ7番だった。

その痩せこけた少年は、しかしボールを投げ始めると誰をも沈黙させた。どうやったらこんなに速い球を投げられるのだろう。僕は打順が回ってくるまでベンチから一生懸命タイミングを計った。しかし、打てるイメージを持つことはまったく出来なかった。

聾学校に招かれて先攻を選んだ僕らのチームの1回表の攻撃は三者三振で瞬く間に終わってしまった。しかし1回の裏は相手を無失点に抑えることが出来た。

6年生のエースはさほど才能があるとはいえない子だったが、コントロールに優れており、相手を打たせてとることが取り柄だったのだ。それでもやはり2回の表になっても、やはり誰一人英児のボールをバットに当てることすら出来なかった。ファウルすらない、すべてが三球三振だった。

2回の裏になって、英児は5番打者として姿を見せた。4番打者は正直あまりたいした打者とは思えず、簡単に内野ゴロに仕留めることが出来た。打席に立った英児とキャッチャーである僕は、初めて間近に顔を合わせた。

そのときまでには英児は耳が聞こえないことはすでに聞いていたから挨拶がないことには別段腹も立たなかったが、印象としては、(なんか、ぶっきらぼうな奴だな)というものがあった。

あんなに速い球を投げる奴はどんなバッターなのだろう。僕は左打者と対戦したことがまだなく、ともかく様子を見るようにサインを出した。6年生のエースはボール球から入り、まずは要求通りだった。しかし、英児の態度が気に食わなかった。いくら明らかなボール球であっても、何の反応も示さなかったのである。

この態度は人を、あるいはうちのエースを見下しているということではないのか。(なんだ、この見送り方は。ばかにしているのか?)僕は腹が立った。じゃあ、もう少しストライクゾーンに近いところにギリギリで投げてもらおう、そういうサインを出した。