第一章

二

「三年前に東京へ行った、あの大御門不比人か?」

「そや。去年、東京の第一大学区の医学校に入ったらしいで」

万条は仰天した。大御門家は、万条家よりずっと家格の高い、精華家の一つだった。そのため、とっくの昔に東京に移住し、今も天皇の側で仕えていた。

また、第一大学区は新政府の官立大学で、国家の将来を担う人材を育てるのが目的の学校だ。幼なじみの大御門不比人は、小さい頃から秀才の誉れが高く、それゆえ第一大学区に入学しても不思議ではなかった。

その一方、大御門は家を継げない三男坊だった。そんな彼が医学校に入るとは、天皇の藩屏(はんぺい)ではなく、市井(しせい)の人々のために生きて行くことを意味していた。

「そうかぁ……」

万条は複雑な気分で呟いた。これから京都はどうなるのか──、などと、これまで勝手に思い悩んでいた。

だが心配すべきは、自分自身だった。堂上といえども、没落した公家など、これからの世の中で食って行けそうになかった。またそもそも、天皇のいない京都で、堂上とか地下とかなど何の意味もなかった。

するとそのとき、万条は重要なことを思い出した。自分が少し、ドイツ語のできることを──。

御一新のさい、徳川家はすべてを失ってしまった。当然万条も、徳川家ゆかりの日光などには居られなくなり、すぐに京都へ戻された。やることもなくなり、しばらくぶらぶらしていると、明治三年のことだった。

ルドルフ・レーマンというドイツ人が、京都でドイツ語学校を開くという話を、父が聞きつけてきたのだ。逼迫しているものの、貴族の本分は学問にあると、万条の父は固く信じていた。

そのため父は、息子にそこへ通うよう命じた。何の目的もなく、惰性で続けていた学校だったが、万条は独りごちるように言った。

「医者になるのも、悪くないか……」

「何やと?」咄嗟に安妙寺が訊き返した。

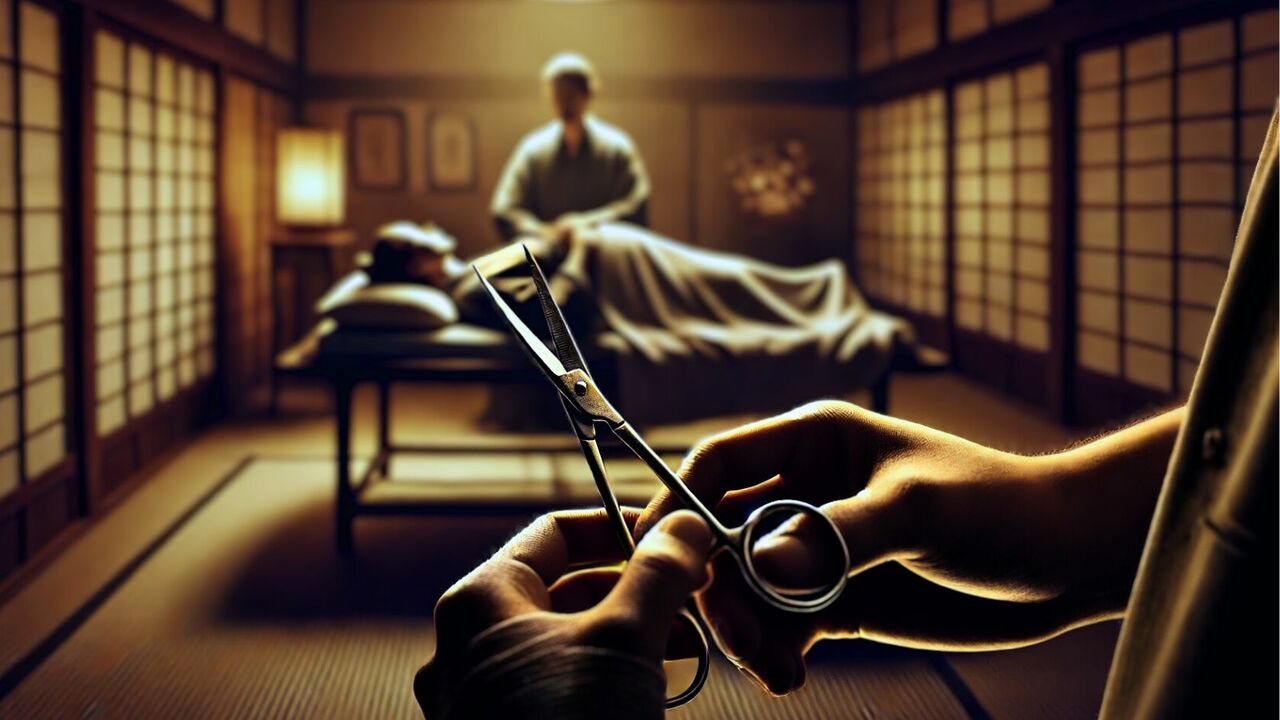

「今、決めた。俺も、医者になる」今度は、はっきりと言い切った。

それに、自分は子供の頃から、生き物が好きだった。御所の草むらで虫を追いかけ、鴨川の水に入って魚を捕り、屋敷では小鳥や犬を飼っていた。それらの世話は、いつも万条の役目だった。病気になれば、寝ずに看病をしたほどだった。

「ええのか、この場で決めて?」安妙寺が真顔で確かめると、万条は胸を張って答えた。

「一度口にしたことは、取り消さないのが俺の信条だ」

「やっぱりおまえは、相変わらず無鉄砲やなぁ……」安妙寺は呆れながら言った。だがそのあと、妙に感心したように続けたのだ。

「でも、そうするかもしれんと思うてたわ。そやから昨日、これに誘うたんや……」