三

明治五年九月七日(一八七二年一〇月九日)

「あれかな……」

到着したばかりの船から下りてきた乗客の一人を、万条がはやる気持ちで指さした。大柄の白人で、いかにも威風堂々とした雰囲気を漂わせていた。

「いや、違うやろ──」

安妙寺が首を捻りながら答えた。そして意外なことを言った。

「もっと、背ぇが低いはずや」

「そうなのか?」

「こっちが出した条件は、背ぇがあんまり高うないことらしいで」

不思議な条件だった。しかし、理解できなくもなかった。西洋人のあの彫りの深い顔で、しかも余りに巨躯なら、日本人には威圧的に感じられるからだ。

だとすれば、その白人はありえなかった。万条が再び船の方に目を遣ると、そのとき重要なことを思い出した。

「それで、名前は何という?」

肝心なことを、まだ聞いていなかったのだ。

「フェルナンド・アーデルベルト・ヨンケル・フォン・ランゲックちゅうらしいわ」

「長いな。つまり名字は、ヨンケルということか」

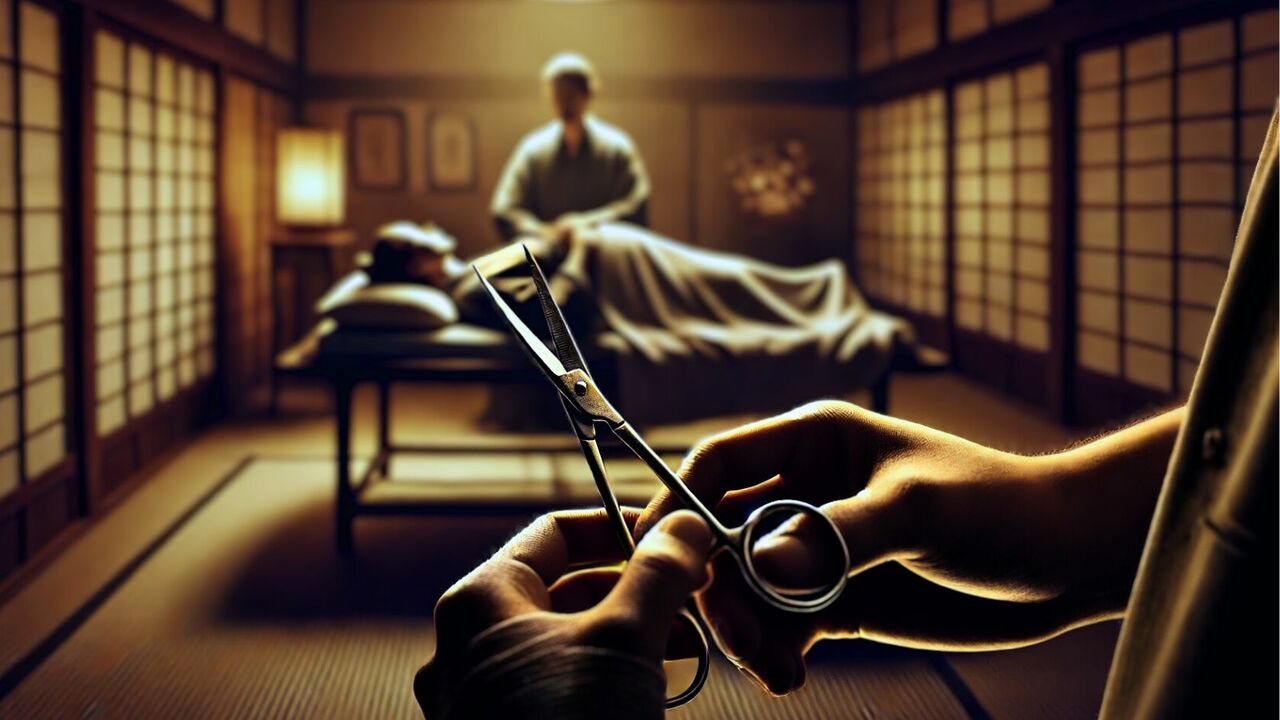

万条と安妙寺はこの日、御雇い外国人医師で医学教師のヨンケルを京都に送り届けるため、大阪の八軒家(はちけんや)まで来ていた。万条が医者になるのを決意した、半年後のことだった。

本来なら、京都療病院の設立に尽力した蘭方医の明石博高(ひろあきら)と、ドイツ語通訳の大木玄洞(げんどう)が二人で行くはずだった。ところがその日、明石は府庁の急用で足止めを食らい、京都でヨンケルの到着を待つこととなった。また大木は急病のため、大阪まで迎えに行くのを断念した。

大木はドイツ語教師のレーマンが、東京から呼び寄せた人物だった。ドイツ語学校の生徒の万条とも顔見知りで、この緊急事態に万条を頼るほかなかったのだ。そう決まると、万条は安妙寺に、荷物持ちとしてついて来てもらった。情報通の彼は、今回の外国人教師招聘の裏事情を、何でもよく知っていた。

それによれば、ヨンケルは生粋のドイツ人ではなく、隣国オーストリアのウィーン生まれとのことだった。ウィーン大学医学部を卒業したのち、イギリスに渡って帰化したため、ドイツ語と英語の両方を話せた。

また、ドイツの仲介者に出した京都府側の要望は、独英二カ国語を話せることだった。ヨンケルは、まさに条件にぴったりの人物で、採用が即決したという。