抱影と先生

それでは抱影と宮下先生(以下、先生)は、どのようないきさつで出会ったのだろうか。これについても、石田五郎の『野尻抱影伝』のなかで紹介されている。

また、名刺と一緒にいただいた文庫本『星まんだら』(徳間文庫)のなかにも、先生自身が書いている。『星まんだら』は抱影が書いた文章に、先生が解説文を寄せている本である。私もまた、先生から直接、出会いについての話を聞き、名刺に添えてあったカードにも、そのときの様子が記されている。

先生が小学生のころは戦時中。東京は灯火管制で明かりが消され、家の光が外に漏れないように命令されていた。その分、星は明るく美しく見えたという。家の本棚には星に関する本があり、その本に従って星座を探したそうだ。そのうちに、本の表紙にある野尻抱影という名が脳裏に刻まれるようになった。

戦争が終わると東京の町は明るさを取り戻し、次第に星の光が弱まると同時に、先生の星に関する興味も薄れていった。しかし、野尻抱影という名は、しっかり頭に刻まれたままだったという。

二人が出会ったのは一九六一年の六月だった。先生は渋谷の東急文化会館一階にある喫茶店「ユーハイム」(抱影はこれを憂灰夢と書く)で狂言の本を広げ、ドイツ語に翻訳する作業をしていた。そこへたまたま和服姿の抱影が入ってきて、若者が狂言の本を開いていたので、ちょっかいをかけてきたのだそうだ。

「たばこの火を貸してくれませんか?」

これをきっかけに二人は会話を始めた。そのとき先生は二十四歳、抱影は七十五歳。半世紀の歳の差があった。いろいろな話のなかで、星についても話題になったが、そのときにはまだ先生は、相手が抱影であるとは知らないまま別れた。しかし別れたあとになって、忘れかけていた名前を思い出したそうだ。しばらくして、偶然人込みのなかにあの和服姿の老人を見かけ、

「野尻抱影さんではありませんか?」

と尋ねると、

「見破られましたか!」

との答えがあったそうだ。

あとでわかったことは、抱影がたばこの火を借りた日の午前中には志賀の家を訪ねていて、そこでビールをいただいたそうである。その酔いを醒ますため、憂灰夢に寄ったのだった。こうして二人は、週に二回は文通し、月に一回は会うようになった。文通はほとんどがハガキである。

このつきあいは、抱影がこの世に別れを告げる一九七七年(木馬館が閉館した年でもある)まで続き、抱影からの便りは四百通近くにもなるという。私も先生から、私が興味をもつだろうと思われる内容を記した、抱影手書きのハガキを何通か送っていただいた。

抱影のハガキは、裏から始まって表の下半分も使い、小さな独特の文字でびっしりと埋められている。二人が初めて出会った日、志賀邸でビールを飲み、その後、憂灰夢で先生に出会ったときのことを振り返る内容のハガキも、先生からいただいた。

最初に紹介した名刺は、志賀ごひいきの豆子を見に行こうと、抱影から先生が誘われた際に渡されたものだそうだ。名刺が主役になって、四人のわき役を引っ張り出してくれたのだった。

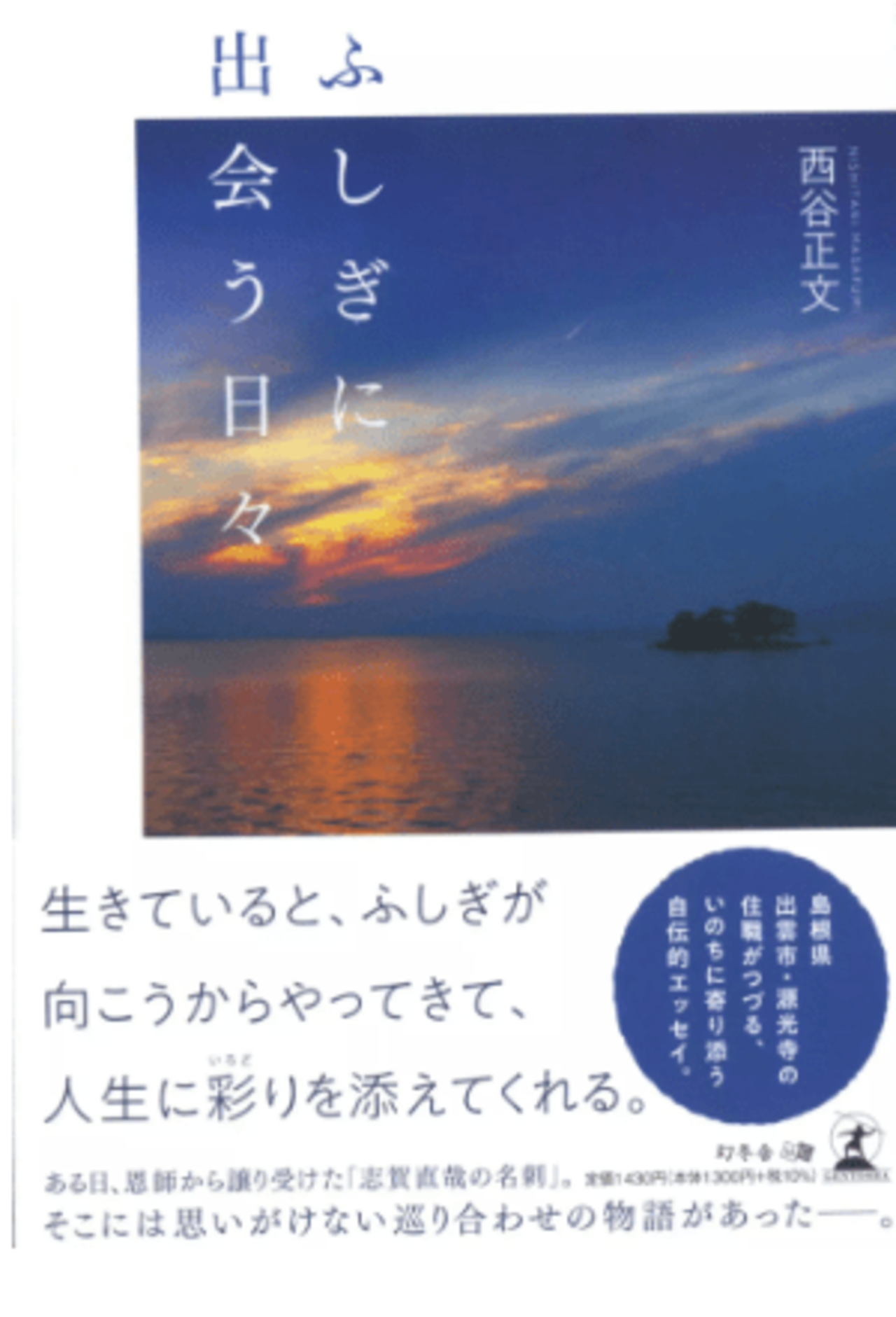

ここまでが、志賀の名刺にまつわる物語である。が、しかし、ふしぎはさらに続いていた。