少女に憑りつくもの

真島咲希が、初めて「死」というものについて考えるようになったのは、六歳の時のことだった。

咲希の父は、咲希が六歳の時に忽然と家族の前から姿を消した。咲希は、姿が見えなくなった父のことを、母に尋ねた。お父さんはどこに行ったの、と。しかし、母は何も教えてくれなかった。

それから、何年もの間、父が突然姿を消した理由は、謎のままだった。帰ってこない父のことを毎日思いながら、膨らむばかりの寂しい気持ちと、父に見捨てられたような悲しい気持ちとに悩まされるうちに、咲希は父が死んでしまったのではないかと思うようになった。

出かけた先で、事故にあうか、急病で倒れるかして命を落とし、家に帰ってこられなくなったのではないか。そう考えると、咲希はストンと納得がいくような気持ちがした。父が、私や母を置いて、どこかに行くはずがない。きっとそうなのだ。咲希は幼い頭でそう考えた。

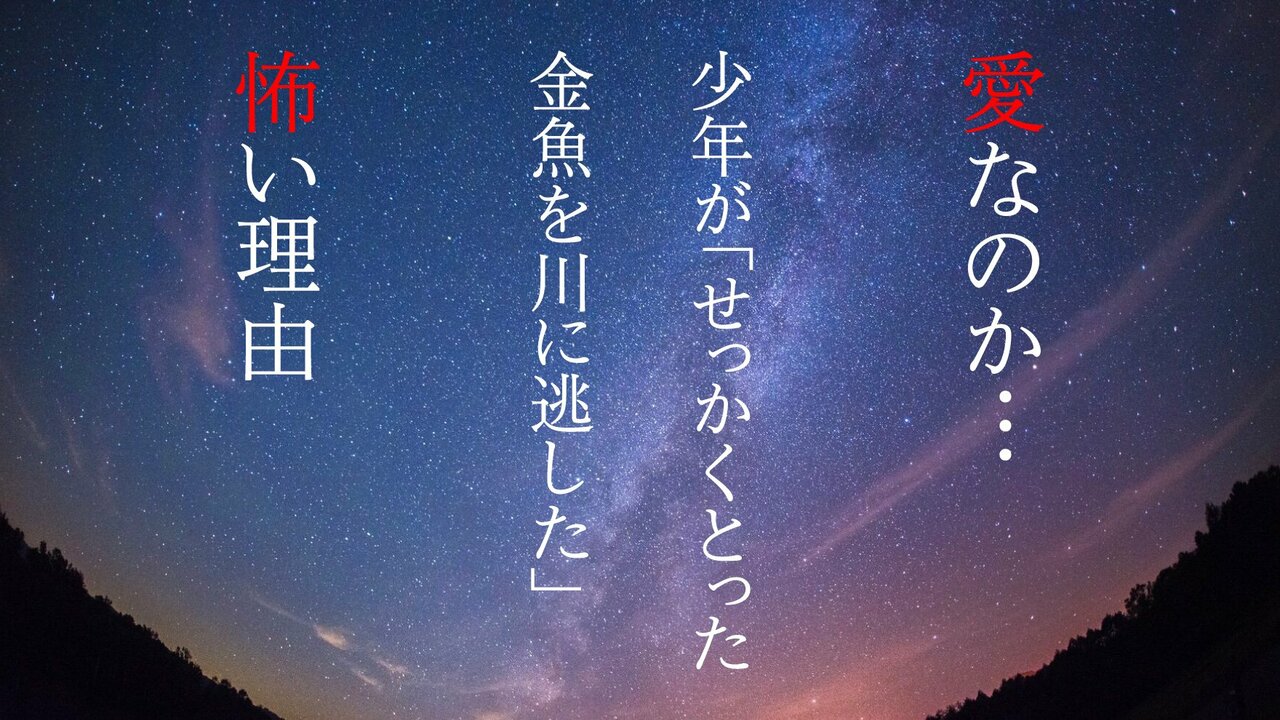

しかし、そう考えるようになってから、咲希の心の中に新たな恐怖が生まれたのだった。

人は死んでしまうのだ。

その単純な事実を、身近に起こりうる現実として理解した時、咲希の認識の中にあった世界はひっくり返ってしまった。

咲希は、父を失うまでも、死という言葉を知っていたし、アニメや絵本や紙芝居などで、誰かが亡くなるシーンを見たことがあった。だから、それまでも死というものを知ってはいたのだけれど、幼い咲希にとって、それはとても遠いところにあるものだった。咲希とは無関係の、自分を脅かすことのないものだった。

咲希の日常を包みこむものたち、例えば、咲希を抱きしめる父母や、祖母、いつも穏やかな時間が流れている家や、咲希を笑顔で迎えてくれる保育園の先生、友達、柔らかなクリーム色の慣れ親しんだ保育園のお部屋、楽しい思い出のつまった園庭などには、死の恐怖は襲ってくることがないと思っていた。

それらは、いつでも穏やかに優しく咲希を包みこみ、咲希の過ごす日々は陽だまりの中にあるかのように明るかった。そういう日々がずっと続いていくと漠然と信じていた。咲希の大切な人やものたちは、何一つ失われることなく、ずっと変わらないと、なぜだか理由もなく信じていたのだ。

しかし、咲希は、父を失った時に突然はっきりと知ってしまったのだ。どんなに大切な人も、物も、失われることがある。それは、明日かもしれない。いや、今日かもしれない。そして、一度失われたものは、元に戻らないのだ。そこで終わりだ。すべての人や物には、そうやって、いつか終わりがやってくるのだ。

そう理解した時、咲希は自分の足を支える地面が、地盤からガラガラと崩れてしまったみたいに感じた。自分の心に安らかさを与えていた心の土台のようなものが、木っ端微塵に砕かれてしまったからだ。そして、震えあがるほどの恐怖を感じた。