後に、咲希は小学四年生になった時に、父が姿を消した理由を祖母から聞かされた。祖母はおそらく、「このくらいの歳になれば、話しても大丈夫だろう」と思ったのだろう。

父は、咲希が考えたように死んでなんかいなかった。父は、失踪したのであった。それにはいろんな原因が考えられたが、父の経営していた会社が倒産したことが、一番の大きな原因だったのだろうと祖母は言った。

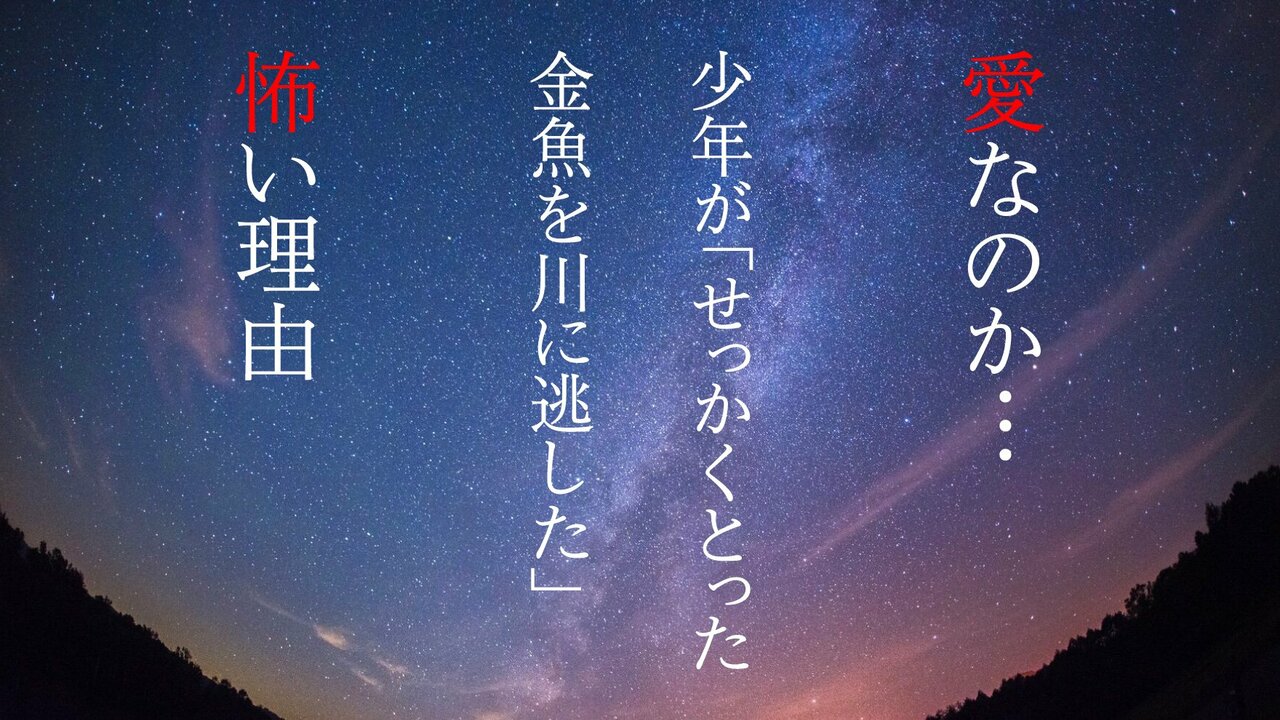

しかし、咲希はそれを聞かされるまでの長い間、父は死んだものだとずっと思い、死というものに怯えて生きてきた。その間に、咲希の身の内には厄介なあるものが住まうようになった。

それは、正体不明のモヤモヤとしたものだった。身の内にそれを飼っている咲希にも、それが何なのか分からなかった。ただ、分かることは、それが胸をとても重苦しくさせるということだった。胸が重たくなると、それまで楽しいと感じていた遊びも、急につまらなくなった。友達と話すことも、笑うことさえも、苦痛になってきた。咲希は、前のように人前であまり笑わなくなった。

「咲希ちゃん、嫌い。暗いもん」

咲希は、小学校一年生の時に、同じクラスの子からそう言われたことがある。

私、暗いんだ。嫌われてるんだ。

自分を客観視したことのなかった咲希にとって、友達の発した言葉は衝撃的なものだった。それから、咲希は、学校にいても誰とも話さなくなった。休み時間も、教室の窓から騒がしい校庭を見下ろしながら、ポツンと一人で過ごしていた。先生が「みんなと遊んでみたら」と声をかけてみても、憂鬱そうな顔をして力なく首を横に振るばかりだった。

同級生達や先生から見れば、咲希はそうやってただただボーッとして過ごしているように見えた。しかし、本当は、咲希は人知れず戦っていた。学校の中にいるだけで、咲希にはとてつもないエネルギーが必要になった。独りぼっちは寂しくて、本当は一人きりでそんな所で過ごしていたくなかった。

けれど、また「嫌い」と言われるのも怖くて、誰とも話をしたくなかった。心は常に押しつぶされそうに重たくて、そんな心を抱いていると体まで鉛のように重たくなって、朝学校に向かおうとすると、それだけで咲希はクタクタになった。咲希の心は悲鳴をあげていた。けれど、それは先生にも、同級生達にも聞こえていなかった。