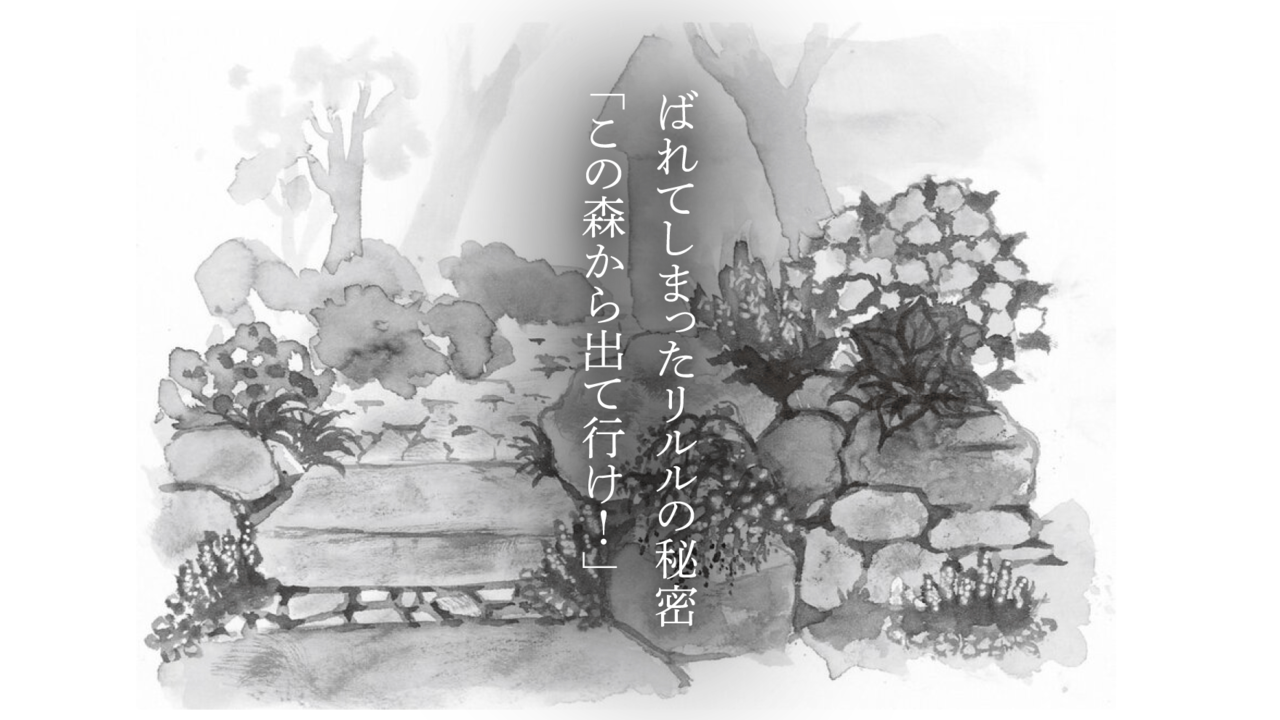

リルルがもう、どんなに頼んでも駄目でした。リルルは、頭の中が真っ白になって、森から出て行きました。どこへ行くにも当てがなくて、ようやくたどり着いたのは芳芽の家でした。悲しくって悲しくってしょうがなかったリルルは、考える暇もなく芳芽の家の中に入り込みました。

「ただいまー、っと。あれ、なんでここにいるの? リルル。」

芳芽は帰ってきて、リルルを見て、すぐびっくりしたように言いました。芳芽が自分を忘れていないことに気づいたリルルは何もかも投げ出したくなって、芳芽の方に跳び上がりました。しばらく、肩の上で泣いているリルルを見て、芳芽は、「気が済むまでここに住むといいよ。何もないけどさ。」と、なぐさめてくれました。

芳芽の部屋の本棚にはほとんど妖精の本が入っていましたが、リルルにはなんとなくここにいてはいけない気がしていました。芳芽は普通の中学生の人間の子です。でも、リルルはだれも知らない森の村に住む妖精です。

〔せめて、妖精じゃなくて、人間になれたらいいのに……、うん? そうだ! 人間になれるようにすればいい、そうしたらこれからずっと芳芽君と暮らせる。〕と、考えて、リルルは急に不安になりました。

〔もし、人間になれる魔法があるかもしれないなら、ないってことも有り得るって訳よね。だとすれば、方法が見つからないことも覚悟しなきゃいけない。だと、すれば、芳芽君にちゃんと私の心をつかんでもらえなくなる……、そんなの嫌だわ。〕そんなことを考えていたら、そのとたんに部屋のドアが開いて、お盆にコーヒーを二つ載せた芳芽が中へ入ってきて、

「また、気難しい顔をしてるね、どうかしたの?」

と、隣に座って話しかけました。( リルルには急に、芳芽が大きく見えたようでしたが……。)

リルルは、「ねえ。芳芽君。もし、私が人間になったら一緒にいてくれる?」と、聞きました。芳芽はそれを聞いたとたん、いきなり気難しくなって何か考え込んでいました。今度はリルルが心配になる番でした。

「どうしたの、芳芽君。私、何かひどいことを言ったかしら。」

芳芽は、やがて思い詰めたように、

「ううん。僕はね、別に人間と付き合うほうが楽しいけど、妖精と話すのも良いんじゃないかと、思うんだ。だから妖精と人間が仲良くなっても大丈夫だと思うんだよ。今までどおり、親しく楽しく話していけば良いんじゃないかなあ。だから、ね、これからも良い友達でいようよ。」

と、語りかけました。リルルは、「うん。」とは、言ったものの、まだあきらめきれない思いがしてきました。