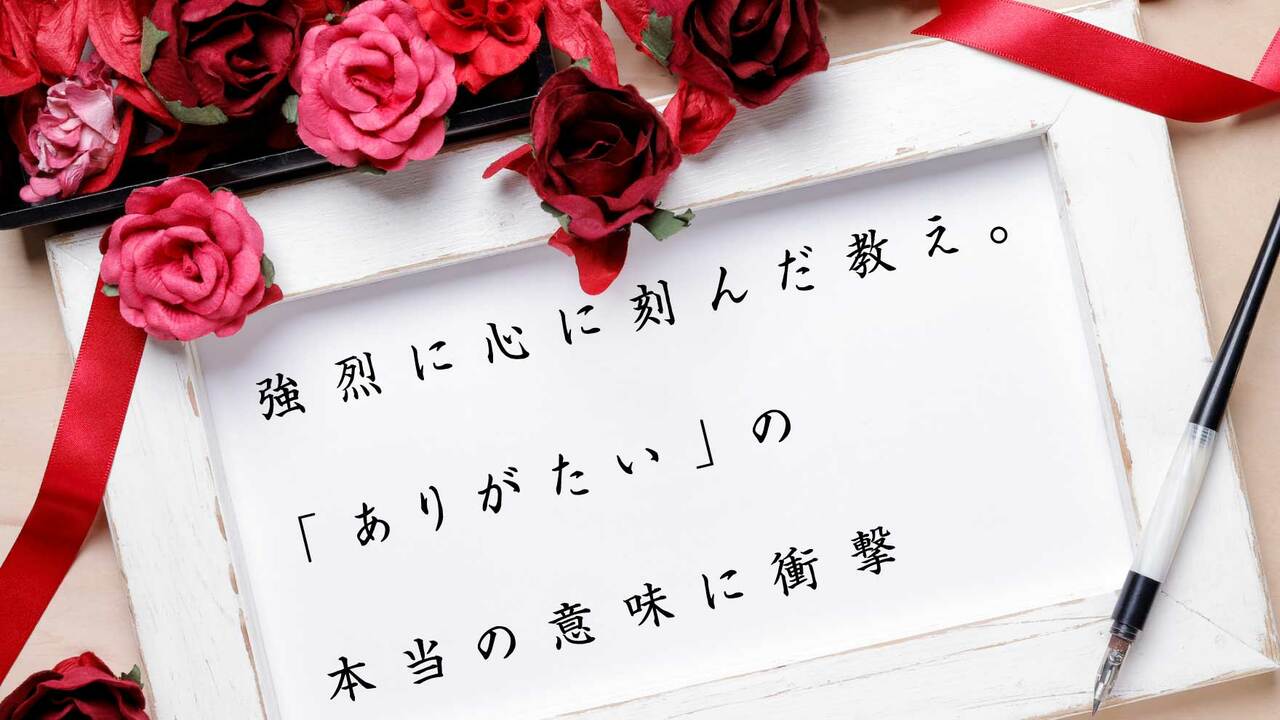

【前回の記事を読む】母から教えてもらった…「ありがたい」の本当の意味に衝撃

衝撃の「ありがたい」と出会う

そして二十代のある日、私は「ありがたい」「ありがとう」という言葉の衝撃に再び出会うことになった。大学を卒業したころから、私の生活の行動や読書の傾向はかなり気ままなものになっていた。

学生の頃は人並みに世界文学や日本文学の名作といわれるものを読むべきだと思っていたが、そのころになると、そうした“名作”はあまり好きではなくなっていた。私はもともと真面目な読書家ではない。そのうえ、それほど読書好きでもないが、次第に読書に対する自分の好みは次第にはっきりしてきていた。

「読むべきだ」という観念を離れ、自分の好みだけで読む本を選ぶようになっていた。私が好きで選ぶ本はどちらかというとあまりたくさんの読者を持たない作家に偏っていった。その世界では当然有名で評価はあるけれど、超有名な作家ではないというような作家、試験などには決して名前の出てこない、いわゆる“マイナー”な作家のものがなぜか好きになっていた。

ドイツ文学ならゲーテやトーマス・マンやヘルマン・ヘッセより、ハンス・カロッサの作品を好きで読むようになっていたし、フランス文学ならフローベルやモーパッサン、ゾラあるいはバルザックといった大作家のものは完全に敬遠し、生涯に一冊しか本を書かなかったフロマンタンを読んでしみじみと人生の生き方を思ったり、フランシス・ジャムを一生懸命読み、ひそかな溜息をついたりしていた。

そうした本のなかの一冊、フランシス・ジャムの『三人の乙女』(人文書院市原豊太訳)を読んだことが、私にとって二度目の「ありがたい」との、とてつもない衝撃の出会いになった。といっても、ジャムの書いた三人の乙女の物語に衝撃を受けたのではない。

マイナーな作家の作品というのはしみじみと胸に沁みるような思いは受けるが、大作家の大作品のような、“どすん”とこちらの胸に突き刺さってくるような迫力はあまりないことが多い。それが“マイナー”と言われる所以なのだろうが、そのせいなのか『三人の乙女』がどんな内容だったか、いまはもう思い出せないくらいなのだ。

それなのに、その読書によって半世紀も経った現在までずっと心に残り、今日までこだわり続けてしまった激しい衝撃の「ありがたい」に出会ったのだ。その言葉は本文ではなく、作者フランシス・ジャムのために親友であったポール・クローデルが書いた「あとがき」のなかにあった。

ポール・クローデルは詩人で著作家だが、日本ではむしろ知日家で親日家の外交官としてのほうが有名かもしれない。彼は彫刻家ロダンの弟子であった姉カミーユを通して日本を知り、憧れの国・日本に来るために外交官になり、一九二一年(大正十年)、フランスの駐日大使として日本に赴任した。