スルホンアミド構造と薬理作用

今回も構造活性相関の話になってしまいますが、ある症例検討会のときにジアゾキシドという名前の薬剤を取り上げることになりました。ジアゾキシドは高インスリン血症用の治療薬で、膵臓のβ細胞のKATPチャネルを開口してインスリン分泌を抑える作用機序を持っています。

糖尿病治療薬のスルホニルウレア系薬(SU薬)も同じチャネル上にあるスルホニルウレア受容体(SU受容体)に結合して、KATPチャネルを閉じてインスリン分泌を促進し血糖値を下げる機序を持ち、ジアゾキシドとは正反対の作用を示します。

そして驚いたことに両者ともその構造内にスルホンアミド構造を持っているのです。その他にスルホンアミド構造を持っている薬剤には、サイアザイド系やループ系と呼ばれる利尿薬があります。今回はループ系を除く3剤で比較してみようという企画になります。

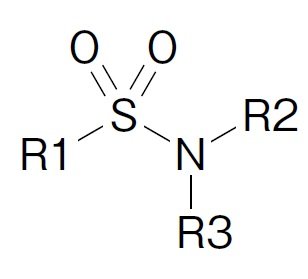

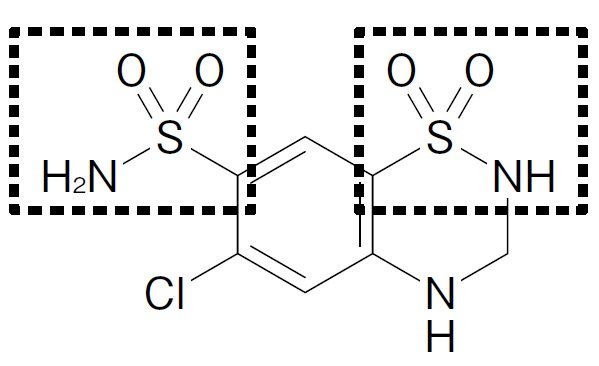

①スルホンアミド構造とは

図1のように硫黄Sに2個の酸素Oとアミノ基Nが結合した構造体です。

→実は前項のファモチジン(第11回、図4)にもスルホンアミド構造が含まれています。

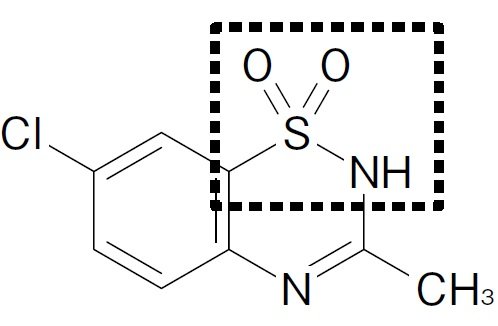

②ジアゾキシドの構造とは

図2で示したように構造の一部にスルホンアミド構造(点線部)が存在しています。

③サイアザイド系利尿薬の構造とは

図3はヒドロクロロチアジドの構造ですが2個のスルホンアミド構造(点線部)があります。

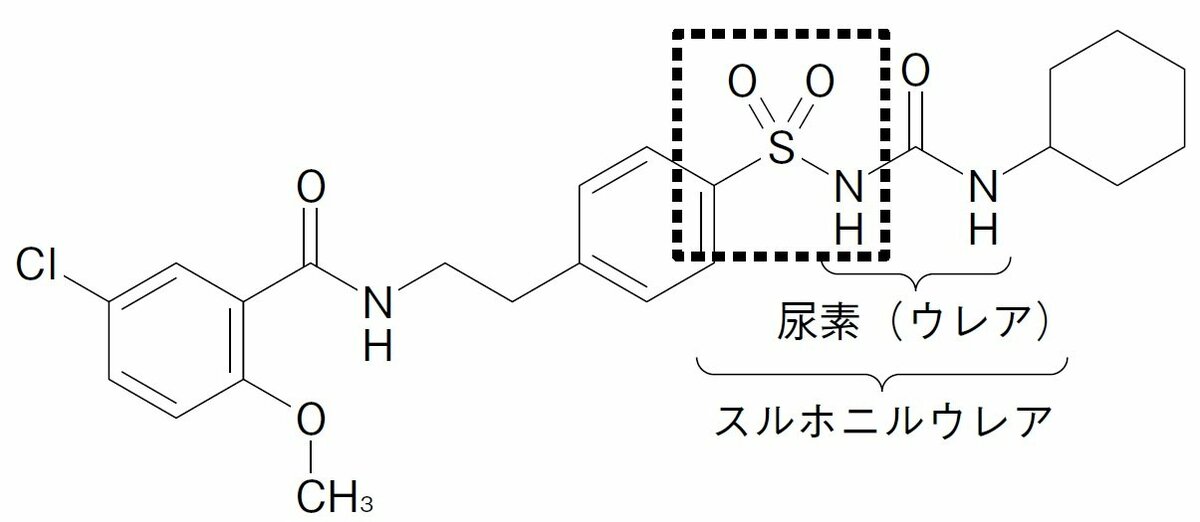

④スルホニルウレア(SU)系薬の構造とは

図4はグリベンクラミド(ダオニールⓇ)の構造ですが、スルホニルウレア構造の中にスルホンアミド構造が含まれた構造になっています。

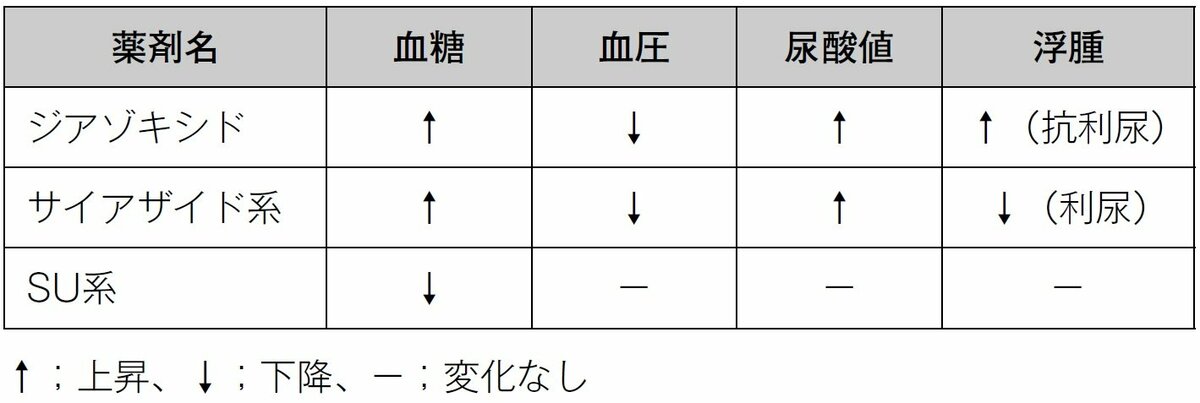

⑤各薬剤の薬理作用の違いは

まとめると表5のようになります。

次に表1を基にして薬理作用や副作用の特徴をまとめてみましょう。

1.薬剤過敏症

ジアゾキシドの添付文書の禁忌項目に「チアジド系(サイアザイド系)に過敏症の患者」とあります。サイアザイド系とSU系には「スルホンアミド誘導体に過敏症の患者」とあります。スルホンアミド構造が共通しているため交差アレルギーを起こす可能性が非常に高いという意味になります。

ジアゾキシドではサイアザイド系のみが記載されていますが、SU薬やループ系も構造上禁忌とすべきでしょう。