神様の俳句講義 その七 手毬唄

日向ぼっこをしながら、おばあさんが一人座って、右手で膝をゆっくり打っている。よく聞き取れないが、何か口ずさんでいる。夢うつつで、私はそのような光景を見ていた。

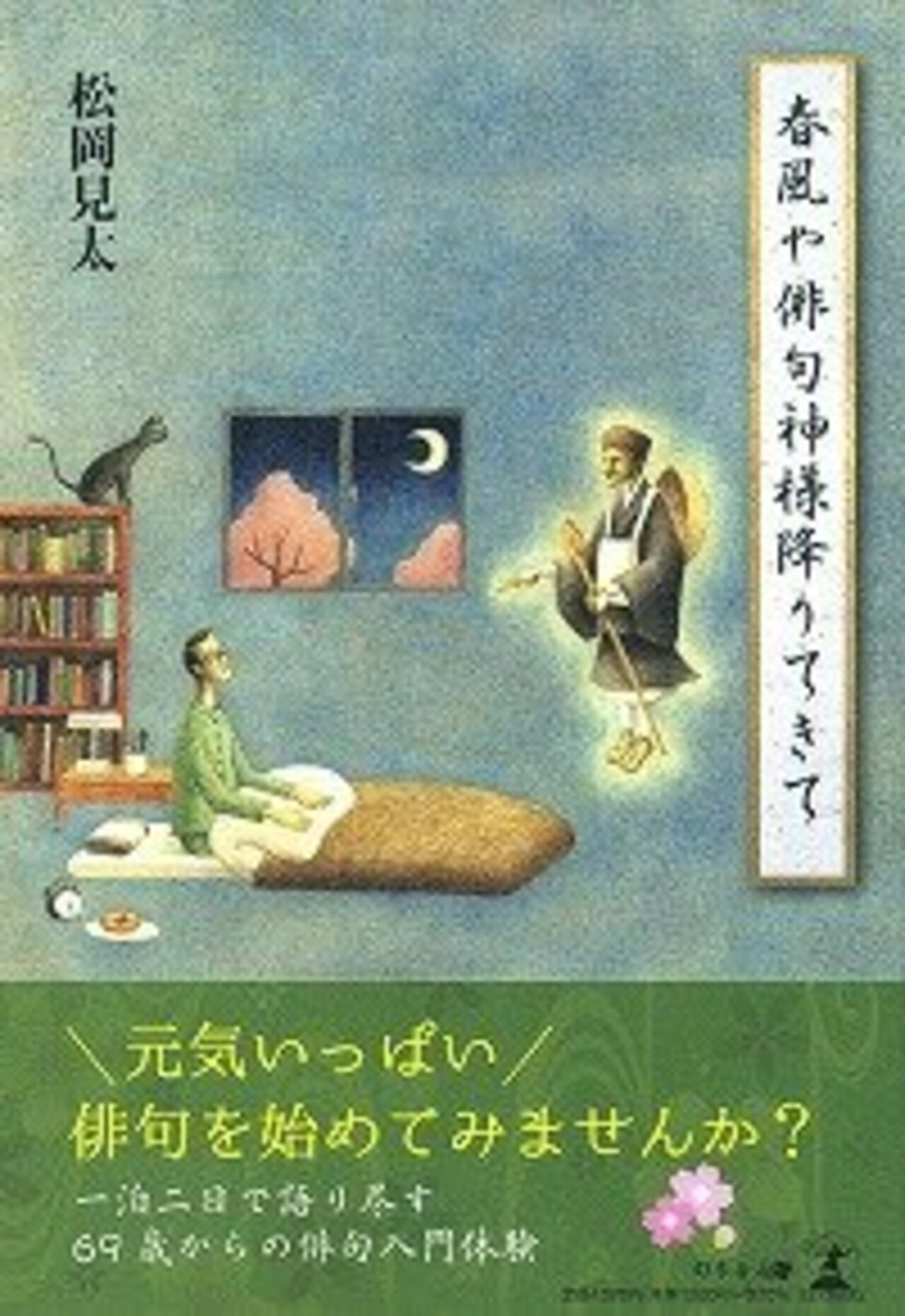

その時、私の背中が一瞬陰って、痩身の老人が隣に立った。細長い顔、秀でた額、眼鏡をかけ、鼻の下に白い髭、あごが尖っている。品のよい着こなしから、着物を着なれている人という印象である。

突然の神様の出現に少し驚いたが、とても温厚で穏やかな感じの老人のように見えたので、私は軽く会釈し、目をおばあさんに戻した。ふたりして黙って眺めている。私は不思議な空間の中にいる自分を感じていた。

「ゆったりとした動きでまるで能のような所作ですね」

私は、小さな声で神様に話しかけた。

「ほんに、そのような」

「昔、祖母が謡をやっていたので、傍で聞きながら、謡の内容を尋ねたことがあります。これは『砧』の一場面ではないでしょうか」

「なるほど」

神様の受け答えは極めて短い。そのため、私の言葉が多くなる。

「おばあさんが手を上げ下げしています。それが、徴用されて都へ行って三年を過ぎたのに、一向に帰郷しない夫へ、その音が届けとばかり、布地を柔らかくし艶出しのために打つ木槌すなわち砧を打っているようですね」

今度は何も応えずに、しばらく黙っておばあさんの手元をじっと見ていた神様が、口を開いた。

「私には、夫に会えぬ寂しさではなく、昔の楽しかった少女時代を懐かしんでいるように見える。口元も少し微笑んでいるようだ」

「何を口ずさんでいるのでしょうか」

「手毬唄」