【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。

時間

頭の中は、まだ混沌としていた。

遠くの方に目をやると、歓楽街をアピールするかのように派手なネオンサインが怪しげな光を放っているのが見えた。大島は、肩で大きく息をつくと、体の向きを変え、賑やかな方向とは逆の方へ向かって歩き出す。

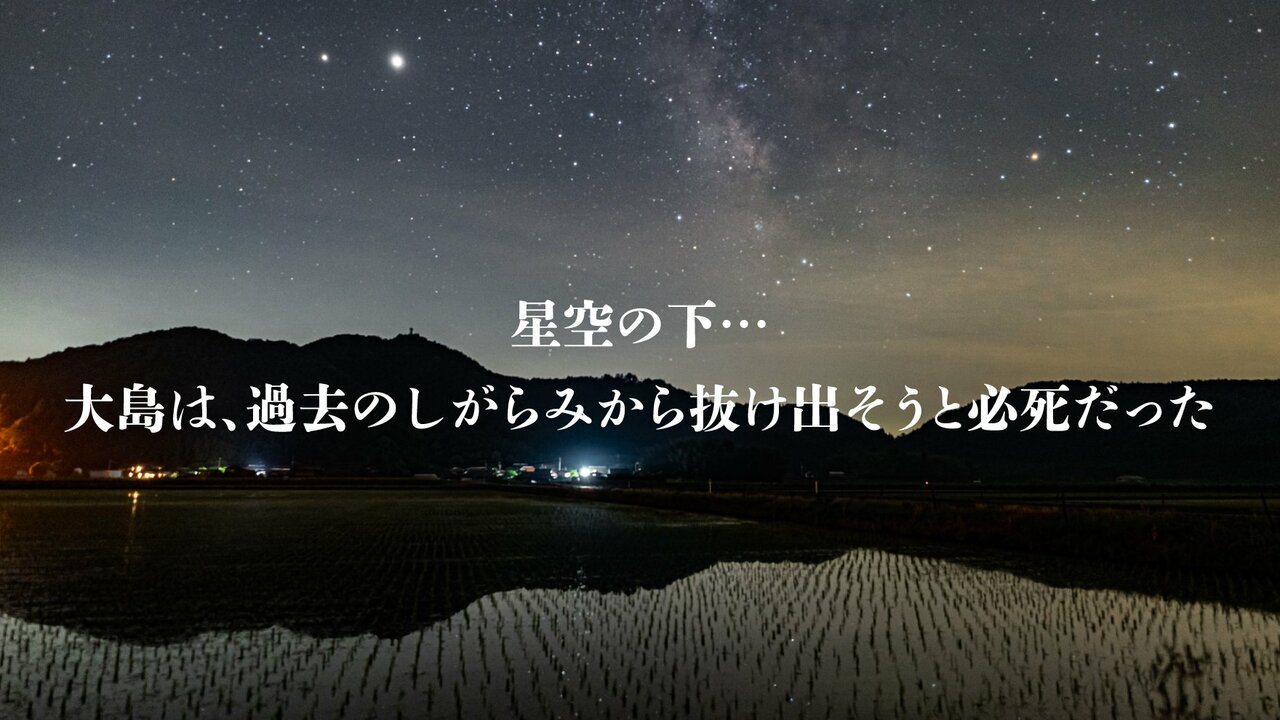

それから先は、どこをどう歩いたのか、自分でもよく覚えていなかった。どのくらい時間が経ったのかも分からない。気がつくと、暗闇に包まれた、だだっ広い田園地帯の中に呆然と佇んでいたのだった。

区画された田んぼが整然と並び、その中を農道らしい道路が走っている。遠くの山裾に、ほのぼのとした人家の灯りが点々と見えるほかは、街灯りやネオンサインなど人工的な光は山肌に遮られて見えない。

どうやら、あちこち彷徨っているうち、小高い山に囲まれた市街地の一画を通り抜け、そこへ辿り着いたらしい。大島は、暗闇に目が慣れるにつれ、一見すると別世界のようなところへ紛れ込んだような気分になった。

外界から遮断されたような空間に、ただ独り、幽閉されたような自分が不思議でたまらなかったが、気分は悪くなかった。その辺りの瑞々しい空気や草、土の匂いといい、何もかもが新鮮に感じられた。牧歌的な雰囲気もいい。

そして何よりも快く思ったのは、頭上に広がる満天の星空だろうか。夜空一面、大小の星々が煌々と光り輝いている。澄み切った夜空に、無数の星々がダイヤモンドのように散りばめられ、そうしてキラキラと煌めく様は、まるでおとぎ話に出てきそうなメルヘンの世界のようだった。

自分自身、何かの主人公になったような気分である。大島は頭上の、その息を飲むような星空の美しさに、すっかり魅せられていた。

月夜ではなかったので、星々の一つひとつがくっきりと浮かび上がって見えた。

その場に佇むと、大島は星空に目を凝らしたまま、ごく自然な動作で両手を大きく広げた。それから勢いよく息を吸い込み、静かに息を吐き出す。息を吸い込んでは、また吐き出す。同じことを何回も繰り返した。

空気がうまい。大自然の精気を全身に浴びて心身が研ぎ澄まされ、生き返ったような気分だった。心の奥深いところでドロドロしたものを引きずっていたものの、重苦しい雰囲気から少しずつ解放され、次第に心が癒されていく。

やがて視界の中に懐かしい光景が浮かび上がって、大島は思わず生唾をゴクッと飲み込んだ。一瞬、故郷の雰囲気に似ている、と思った。父と一緒に星空を眺めていたことや、子供の頃の懐かしい思い出が次々に甦ってきて胸が熱くなった。

故郷を離れて以来のことだから、こんな懐かしい気分にさせられるのは何年ぶりだろう……。自然と顔がほころび、童心に帰ったときのような初々しさが漂いはじめる。

心は、もう過去へ遡りはじめていた。

思い出の一つひとつが興奮と感動をともなって甦ってくるのも心地良かった。その一つは、こうである。

父と一緒に星空を観察していたときだから、小学校の夏休みがはじまって間もない頃だろうか。

夜更かしが許され、天体観察にわくわくしていた息子は、その夜も庭先に飛び出すや否や、感嘆の声を張り上げた。

「うわぁ、星がいっぱいだ!」

と、はしゃぎまわる息子に、父は静かに南の夜空を指差し、

「あの星は、サソリ座っていうんだ」

とS字型の星座を説明する。一番明るいのが一等星のアンタレス。

「サソリ座は、勇者オリオンを倒した南の赤い星だとも言われている」

と言って、ギリシャ神話にまつわる話を興味深く聞いたのも、この頃である。自分の力を自慢するオリオンに、怒った女神ヘーラはサソリを放ってオリオンを殺してしまう。その功で、サソリは天に引き上げられて星座になった。

その後、オリオンも星座になったが、星座になってもサソリを大の苦手にしていたので、サソリが東にのぼってくるとオリオンは西に隠れ、サソリが西へ沈むとオリオンは東の空に姿を現すという、天球上で正反対に位置するいわれや、そのユニークな神話に胸を躍らせたものだった。

また、あるときは──北極星を探す方法として北斗七星の説明をしているうち、そのひしゃくの形をした七つ星の一画を指差し、

「ひしゃくの柄の先から二番目の星がミザールっていうんだ。その星の近くに四等星のアルコルがくっついて見えるだろ。伴星なんだが、その二つの星が離れて見えれば正しい視力というわけだ」

どうだ、離れて見えるか? そう言って、父は肉眼二重星を説明したものである。

この肉眼二重星はギリシャ時代、兵士の視力テストに用いられたとも言われ、息子も兵士になったつもりの気分で肉眼二重星に目を凝らしたものだが、二つの星が離れて見えたかどうかはよく覚えていない。

ただ、あの頃の思い出が懐かしさと同時に侘びしさを伴っていたのは、その後、父は癌という病魔に冒され、帰らぬ人となったからである。