自宅セルフ解体をきっかけに、未知のものにチャレンジする高揚感や充実感が雪崩的な幸福感をもたらすことを発見した。人は楽しい状況ではより一層探求精神が刺激されて探索行動が促進されることは行動経済学でも言われていることだ。楽しみながら学ぶことがスキルアップを確実にしかも最短距離で身に付けられるということは、齢60でも証明できた。

本編でお伝えする幼いころからの動物観察や狩猟や釣りで感じた野生動物のしたたかさや強さが、我々人間にも必要だと感じ、本来は持っていたはずの「野生」を取り戻し、より人生を楽しむ力「生き抜く力 イコール生抜力®」をキャンプを通して学ぶ生抜塾(キバツジュク)の構想はこのようにして生まれたのであった。

定年後の挑戦、試行錯誤、そして〝生抜力®〟へ

1 新宿の自然児が医者を目指すも挫折、研究者として 第一希望の製薬会社に入社するも……(さらなる挫折か?)

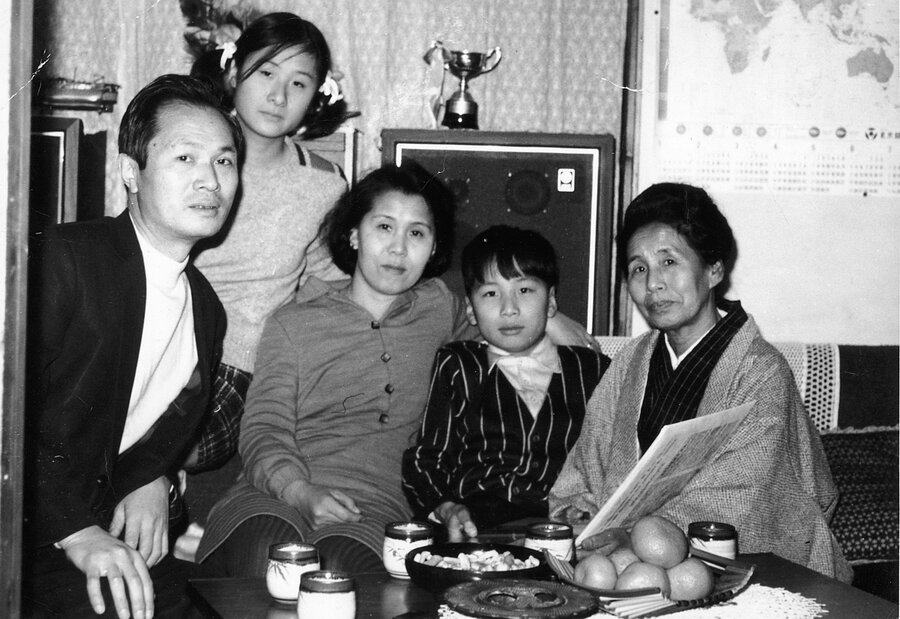

1959年高度成長期の東京都新宿区で生まれた。新宿生まれ新宿育ちである。そこで都会っ子の印象を持たれる。

たまに遊んだゲームセンターは歌舞伎町にあったので確かに「歌舞伎町で遊ぶ小学生」ではあったものの、当時の新宿にはまだまだ自然が残されており、チョウ、ヤゴ、トンボやセミなどの虫取り、ザリガニや魚取りが主な遊びである、新宿のネイチャーボーイだった。

釣りが趣味であった父親に釣りの手ほどきをうけ、週末は父と二人で荒川上流の都幾川や相模川水系、多摩川、御岳渓谷へ、そして小学生高学年になると一人で始発電車に乗って静岡の狩野川へと釣り歩いたものだった。

毎年夏休みには両親の故郷である佐渡へ帰省し、1ヶ月間海釣り川釣り三昧の生活を送るのだが、それがまさに天国だった。

鮎、イワナ、タナゴ、イナダ、アイナメ、タコ、サザエ、アワビ、……と夢中になって獲ったものだった。これらのとれたての獲物はもちろんその日の食卓にあがるわけで、常に高鮮度の魚料理にありついていたことになり、魚に関してはずいぶん舌の肥えた小学生だったと思う。