第1章 「見え方」は人生の質を左右する

「見える」ことの重要性

眼から受け取る視覚情報は膨大

「見る」「見える」ことはとても重要です。人間は五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)を通じて、外界の情報を取り込んで活動しています。

散歩に出かけたとしましょう。車や自転車が走る音を聞いて、道の端に寄るべきか判断し、花の香りを嗅ぎ、風のそよぎを肌で感じて、「ああ、春だなあ」と思ったり、おなかが空けばオヤツを買って、公園のベンチでおいしくいただくこともあるでしょう。

もちろん、これらを司(つかさど)る感覚器官も重要ですが、眼から入る情報量は、耳や鼻、肌などが受け取る情報量の比ではありません。眼から受け取る情報量は、全体の8割から9割にも及ぶといわれています。

眼が見えなければ、まず歩き出すこと、車や自転車との距離を判断し避けること、花が咲いている様子、木々が風に揺らぐ姿、コンビニなどで食品を買うこと、公園のベンチの位置を確認することも困難です。

情報社会の現在、現代人は眼をたいへん長時間にわたって使います。新聞や本を読み、テレビや映画を観て、スマートフォンやパソコンでメールを読み書きしたり、インターネットを使ったり……、これらの行為が長時間に及べば、それは眼の酷使といっても過言ではありません。

さらに車の運転をする人、スポーツを楽しむ人は動くものを見て、対象物との距離や位置関係を把握する行為を日常的に行っています。膨大な視覚情報を処理する脳も長時間稼働です。

サッカーなど目まぐるしく状況が変化するスポーツの選手は、試合のあとに体だけでなく頭も疲れてクタクタになるそうです。試合の間ずっと動きまわりながら、周囲の状況を目視して、常に状況判断を続けるのですから、視覚情報を処理する後頭部(後頭葉(こうとうよう))の「視覚野(しかくや)」とともに、体の運動を制御する前頭葉「運動野」のフル回転で頭がくたびれるのでしょう。

おそらく論理的にものごとを考えるときとは違った頭の疲れ方で、車を運転したときの頭の疲れ方も同様だと思います。

人間は単に「見る」だけでも脳に多くの刺激を受けているのです。

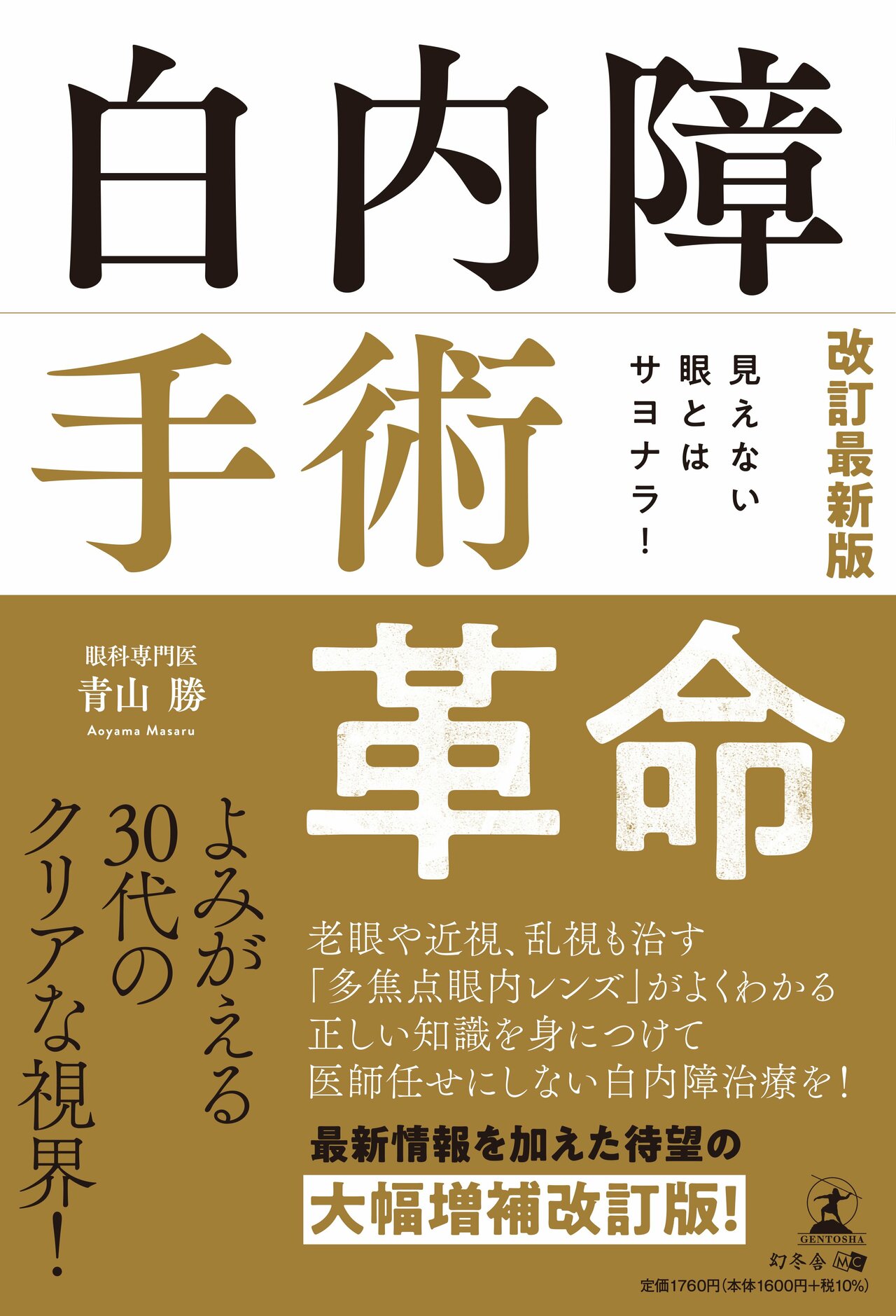

👉『見えない眼とはサヨナラ! 改訂最新版 白内障手術革命』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】「お父さん、大丈夫だと思うけど、ある程度の覚悟はしておきなさい」――震災後2週間たっても親の迎えがない息子に、先生は現実を…

【注目記事】(お母さん!助けて!お母さん…)―小学5年生の私と、兄妹のように仲良しだったはずの男の子。部屋で遊んでいたら突然、体を…