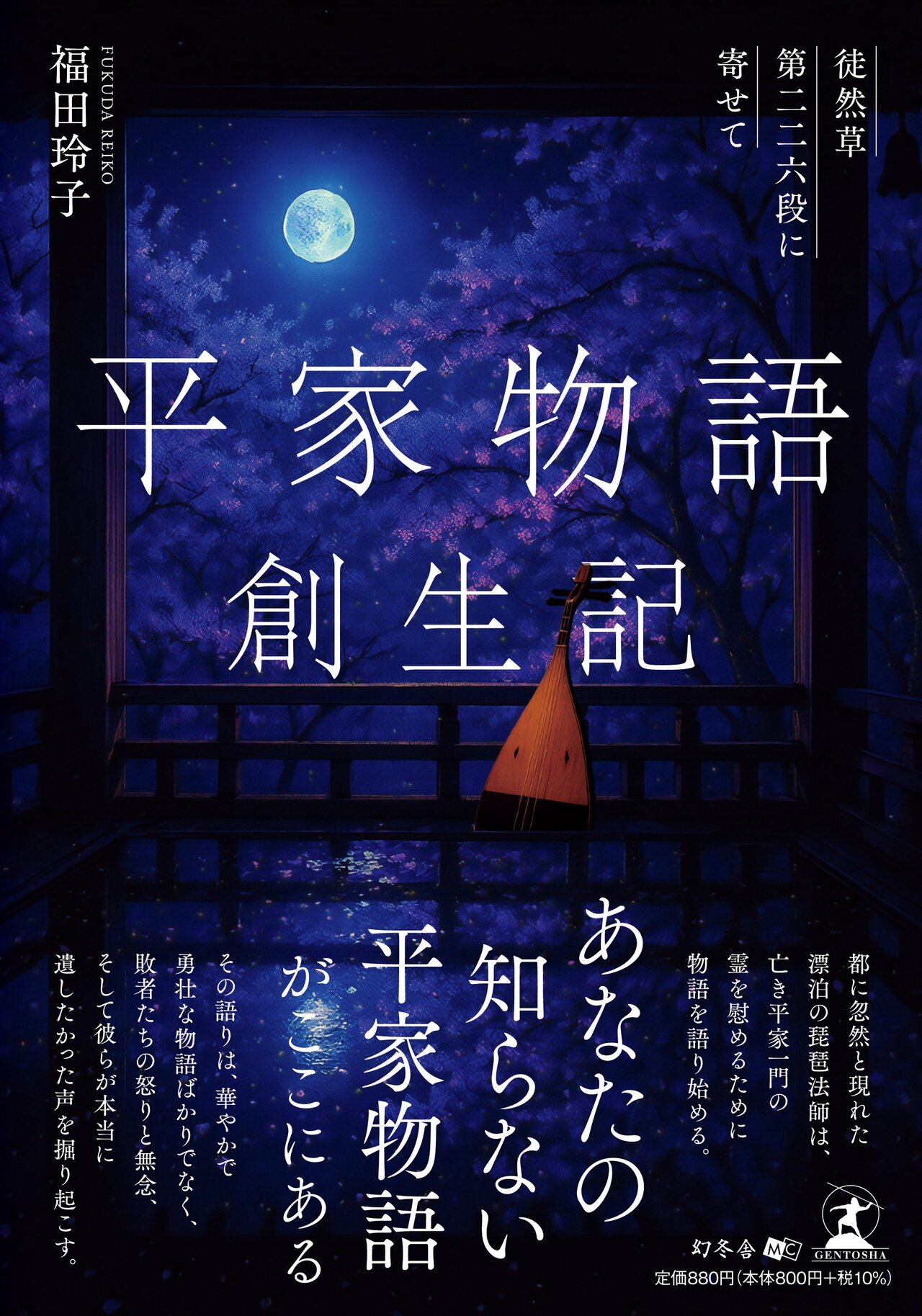

第一章 創生の人々

一 宮中の楽人(がくにん)

一日が、長い。

鐘の音とともに目覚(めざ)めても、生仏(しょうぶつ)の周りには、闇が広がっているばかりだった。

昨日も、闇。

明日も、闇。

この闇の中に、自分はどれほどの年月、生きてきただろうか。

実家綾小路(あやのこうじ)家がつけてくれた下男が生仏(しょうぶつ)の頭を剃(そ)り上げ、僧衣を着せ、本堂に手をひいてくれる。朝の勤行(ごんぎょう)を終えると、また下男が生仏(しょうぶつ)を自坊に連れ帰り、朝餉(あさげ)を運んでくれる。

夕の勤行(ごんぎょう)まで生仏(しょうぶつ)には、やることが何もない。他の僧達のように本堂や庭の掃除、経典を読むことも、病(やまい)で俄(にわ)かに盲目となった生仏(しょうぶつ)には無理な仕事で、やる気も起こらない。

勤行(ごんぎょう)も、生仏(しょうぶつ)の心には何も響いてこなかった。長い一日が終わっても、生仏には同じ闇が続いているだけだった。

一日中、誰とも話さず何もしないで、時だけがすぎていく。自分は生きているのだろうか、と生仏は思った。夜の闇に虫の声が聞こえたりすると、ふいに宮中(きゅうちゅう)の楽人(がくにん)だった頃の華やかな日々が浮かび、そのたびに痛切な思いに身をかきむしられた。

生仏は以前、綾小路資時(あやのこうじすけとき)と名乗っていた。綾小路(あやのこうじ)家は代々楽(がく)の伝統を受け継ぐ名家で、父は大納言(だいなごん)だった。

資時(すけとき)は幼い頃から抜群の音楽の才能を認められて、宮中(きゅうちゅう)の楽人(がくにん)として修行を始めた。

楽人(がくにん)になるには、まず一年以上歌を口ずさんで覚え、その後何年間も只管(ひたすら)笛や笙(しょう)などの管楽器を練習する。その後ようやく琵琶を手にできる。その時、初めて音を鳴らした時の感動を、資時(すけとき)は今でも忘れられない。

左手で柱を押さえ、撥(ばち)で弦(げん)を弾(はじ)く。

不思議な一音が生まれ、琵琶から流れ出した響きは、天高くまで響き渡っていく気がした。

来る日も来る日も資時は楽琵琶(がくびわ)を練習し、やがて三大秘曲も伝授され、琵琶奏者として雅楽に参加することができた。

【イチオシ記事】二階へ上がるとすぐに男女の喘ぎ声が聞こえてきた。「このフロアが性交室となっています。」目のやり場に困りながら、男の後について歩くと…

【注目記事】8年前、娘が自死した。私の再婚相手が原因だった。娘の心は壊れていって、最終的にマンションの踊り場から飛び降りた。