はじめに

「え? あの謹厳実直な大歌人の慈円が、平家物語を作ったんですか」

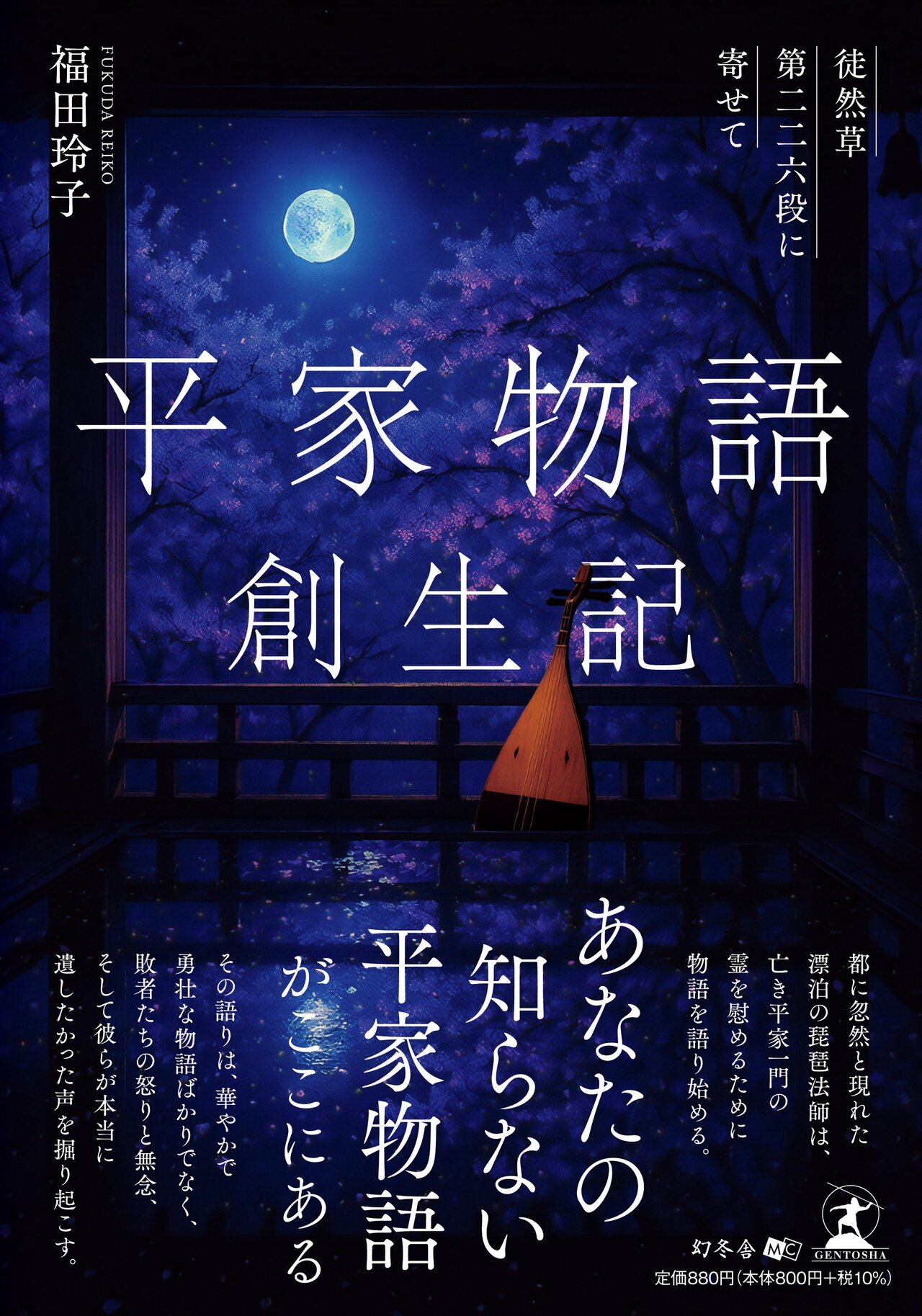

初めて徒然草第二二六段を琵琶奏者から教えてもらった時の衝撃は、いまだに忘れられない。カトレア会という小さな一人語りの会で、私はたまたま平家物語の琵琶を聞いた一観衆にすぎなかった。その琵琶奏者が、カトレア会長のご縁で私と会ってくれたのである。

しかも、徒然草によると、元漢学者と琵琶法師と一緒に作ったという。

天台座主(てんだいざす)として位も名声も極めた慈円と、挫折した漢学者信濃前司行長(しなののぜんじゆきなが)、琵琶を弾き人々に語り歩く盲目の琵琶法師。なんとも奇妙な組み合わせだ。

だが一方で、慈円らしい、と納得する自分がいた。

関白九条兼実の弟、という最高の身分で比叡山に送り込まれ、僧位も名声も約束されていながら、慈円は二度も兄の九条兼実に隠遁(いんとん)したい、と訴えている。

四度も天台座主(てんだいざす)に就任しながら、四度も辞任している。

天台座主(てんだいざす)は、比叡山の僧ならだれでも一度はなりたいと望む最高の位だ。

「こんなに何度も辞任する人物を、どうして天台座主にするのだろう」

と慈円自身が不思議がっている。実際、慈円ほどの徳と学識を備えた人物は他にいなかったらしく、後鳥羽院の厚い信任を得ていたのだ。

だが慈円自身の理想は、自由に生きる西行の生き方であったらしい。

武士出身の無位の僧西行を、若い頃慈円は敬愛していた。西行は七十を超える身で比叡山の無動寺に慈円を訪ね、一晩語り合い、翌朝二人は名歌を詠(よ)み交(か)わしている。

天台座主を辞した慈円は、大懺法院(だいせんぼういん)で、待っていた。

何の肩書も身分も持たなくていい。

慈円の企てた壮大なプロジェクトに参加してくれる人物を。

そして、その大懺法院に、来たのである。

挫折した漢学者。

盲目になった宮中の楽人(がくにん)。

どちらも名も無く、この世に絶望した若者達である。

慈円は見抜いた。

この二人こそ、慈円の求めていた才能の持ち主だ。

慈円、信濃前司行長(しなののぜんじゆきなが)、生仏(しょうぶつ)。

三人の出会いが、ひとつの奇跡を生んだ。

戦乱に荒れすさんだ人々、難しい経文を読むこともできずその日の食べ物にも困窮している人々に、物語を届けたのである。

目に一文字もない人にも聞いてわかる物語、世の悲しさも人の情の厚さも織り交ぜた無常を伝える物語。

文字に書かれた一部の貴族達の愛好する物語は、それまでにもあった。

だが、聞いてわかる、全国の名も無い人々に愛された物語は、平家物語が初めてである。

いかにも慈円らしい、と私は一人、思った。