稲の取り入れは半月もすると終わりを告げ、賑わった稲田の中も元の静けさに戻ってゆく。取り入れを終えた水田では、裏作である小麦の種が蒔かれており、しばらくするとそれが芽を出し、わずかずつではあるが、冬の陽に向かって背伸びをするように伸びて行く。やがてそれは少しずつ濃さを増し、一条の青い糸のように成長しながら春を待つ。

そんな田の中を多くの渡り鳥の群れが、落ち穂を目当てにやってくる。北への渡りに必要な体力を養うために、たくさんの食物が必要なのであろう。カモやガンなど、さまざまな渡り鳥の群れで、田圃の中は一杯になる。

丁度その頃、村の至る所で十日夜(とおかんや)という行事が催される。脱穀した稲藁で縄を編み、その縄で稲藁の束を固く巻き、藁鉄砲と称する藁束を地面に向かって力いっぱい叩きつけることで地中にいる害獣のモグラを追い出す、この地方の農村に古くから伝わる行事である。

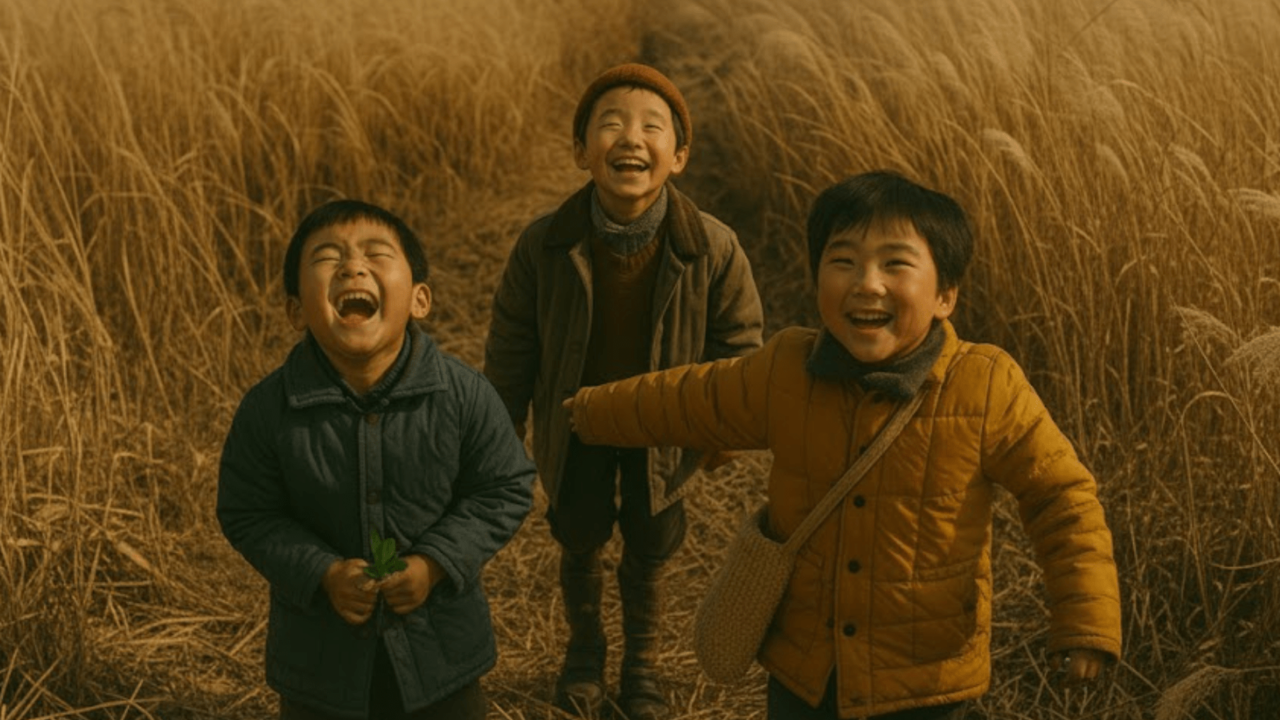

子供達は数人の仲間とグループを作り、集落の中を十日夜、藁デッポウと叫びながら地面を叩いて回る。芯となる稲藁の中に里芋や八ツ頭の茎など、それぞれ思い思いの品を入れて縄で巻き、地面を叩く。誰の音が一番大きいか、その音を自慢し合う。毎年、稲の取り入れが済んだ農村で行われ、子供達にとっては楽しみの一つであった。

また、その時期は「えびす講」と呼ばれる神事が執り行われ、豊作をもたらしてくれた恵比寿様の神前に新米とさんまを供えて、今年の収穫に感謝を申し上げる。こうして北関東の平野に藁デッポウの音がこだますると、この地方の子供達の一年は終わりを告げる。

雪こそ降らないが、赤城おろしの吹き荒れる熊谷地方の冬は厳しい。年が明けると、子供達は田圃の畔道にフキノトウやセリなどを摘む祖母の傍らで、タンポポの花や出たばかりの土筆を摘みながら、ワラボッチの陰に身を寄せ、赤城おろしの通りすぎるのを待つ。遠い上越の山並みに向かって、春よ来い、早く来いと歌いながら一日千秋の思いで春を待つ。

一郎の生家である谷川家は、関東平野の片隅で遠い昔から農民として変わらぬ暮らしを続けて来た。近くにある臨済宗の寺には、谷川家代々のご先祖様達が眠っており、墓石には新田支族と記されている。

当主芳正は妻フジとの間に五人の子供がおり、一郎はその長男として生まれた。祖母の登美を筆頭に、芳正夫婦と子供、総勢八名が谷川家の家族として暮らしていた。こうした大自然の中で、一郎は元気に育ってゆくのであった。

【イチオシ記事】二階へ上がるとすぐに男女の喘ぎ声が聞こえてきた。「このフロアが性交室となっています。」目のやり場に困りながら、男の後について歩くと…

【注目記事】8年前、娘が自死した。私の再婚相手が原因だった。娘の心は壊れていって、最終的にマンションの踊り場から飛び降りた。