【前回の記事を読む】なぜ『高天原』の読み方は分かれたのか――『たかまのはら・たかあまはら』の背景

第二章「高天原」の重要性

「記紀神話」における「高天原」の表記は、『古事記』において計10回にわたり登場する。上巻に限られてはいるが、日本神話の核心部分、すなわち、天地初発(あめつちしょはつ)、国生み、二神の誓約(うけひ)、日神の天岩戸隠れ、国譲り、天孫降臨等、最も劇的かつ重要な役割を占めている。「高天原」の語句の重要性や特殊性については、近接領域を含む幅広い研究者からも語られている注1。

『日本書紀』では6回と減少するものの、やはり、天地開闢(てんちかいびゃく)、国生み、神武天皇など重要な箇所で登場する。

しかし「記紀」の中では、「高天原」について特段の説明がなされている訳ではない。これは、この言葉の重要性・尊貴性が、上代の人々にとって自明のことと考えられていたからだと推測できる。

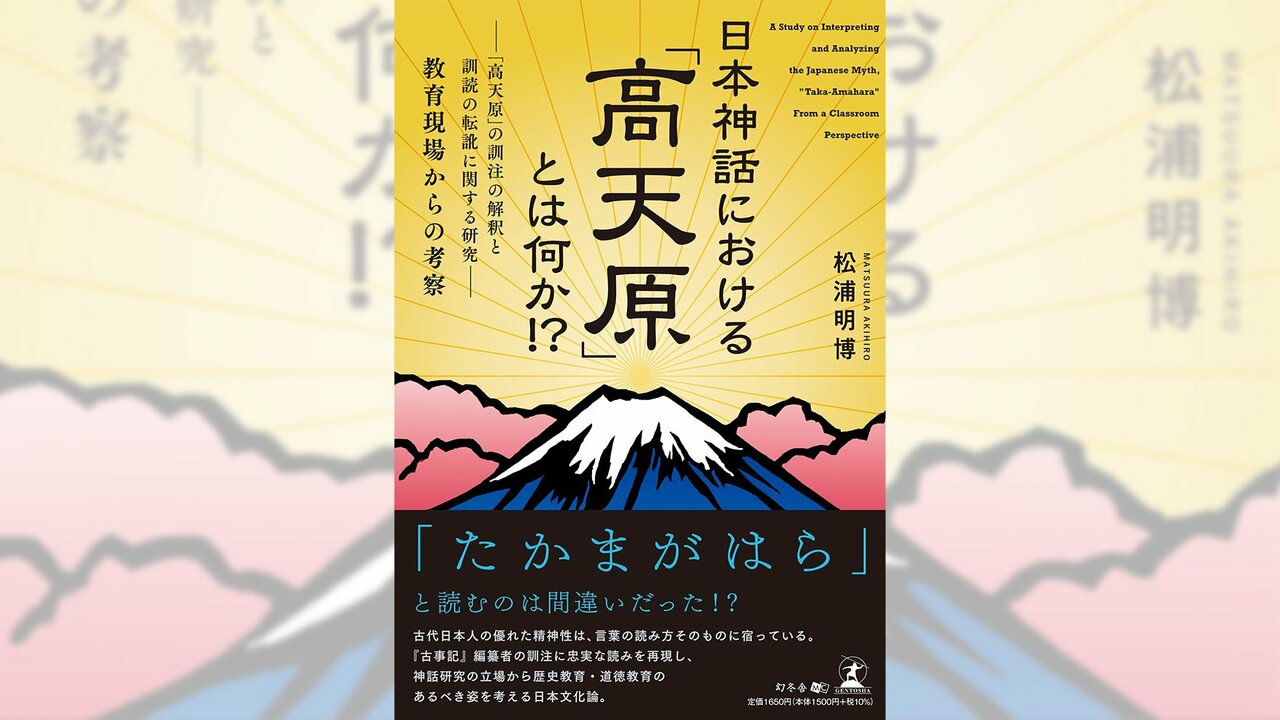

1. 「高天原」とは何か

さて、「高天原」とは、どのような世界を指すのか。

前出『例解古語辞典』の「神の住む天上国」と同様に、ほとんどすべての辞書や全集の注記では、第一義に「神々が住む天上世界」と類似の説明がなされている。

いっぽう、古典大系の補注には、「天上界(人間生活の投影された信仰上の世界)」とある。

この注記は、当代の人々の信仰心が天上界=髙天原世界を創り出したと解していることを意味している。つまり地上の「中つ国」が先にあって、天上世界が想起されたということになる。ここには近代以降の自我中心的(Ego-centric)な思考をみることができる。

言うまでもなく、上代は、神話的世界観の時代である。神は上(かみ)であり、人は神々の下(しも)に位置する末裔(子孫)であった。古代人の精神世界を理解するためには、神中心的(Theo-centric)な発想に近づけることが相応(ふさわ)しいように筆者は考える。

思想体系本『古事記』の補注では、「記紀神話そのものが民衆とは無縁の宮廷神話であったように、高天原も一般的な古代信仰ではなく政治的性格の強い特殊なものである注2。」と説明している。