第三章 女の命を革命にかける

清朝最後の皇帝光緒帝(こうしょてい)は、一九〇七年(明治四十年)十一月十四日、三十八歳で死去し、その翌日十一月十五日に西太后が七十四歳で死去する。

袁世凱はその時軍機大臣兼外務省尚書であった。光緒帝の死には色々な疑惑が今も残っている。袁世凱がその後暗殺政治を行ったことから判断すると、或いは袁世凱の魔手が、光緒帝の命を奪ったのではないかという疑いも晴れていない。

光緒帝が死ぬと、その甥溥儀(ふぎ)(のちの満州国皇帝)が宣統帝(せんとうてい)となる。当時彼はわずか三歳の小児であった。そのために光緒帝の弟・醇親王(じゅんしんのう)の載澧(さいほう)が摂政王となった。

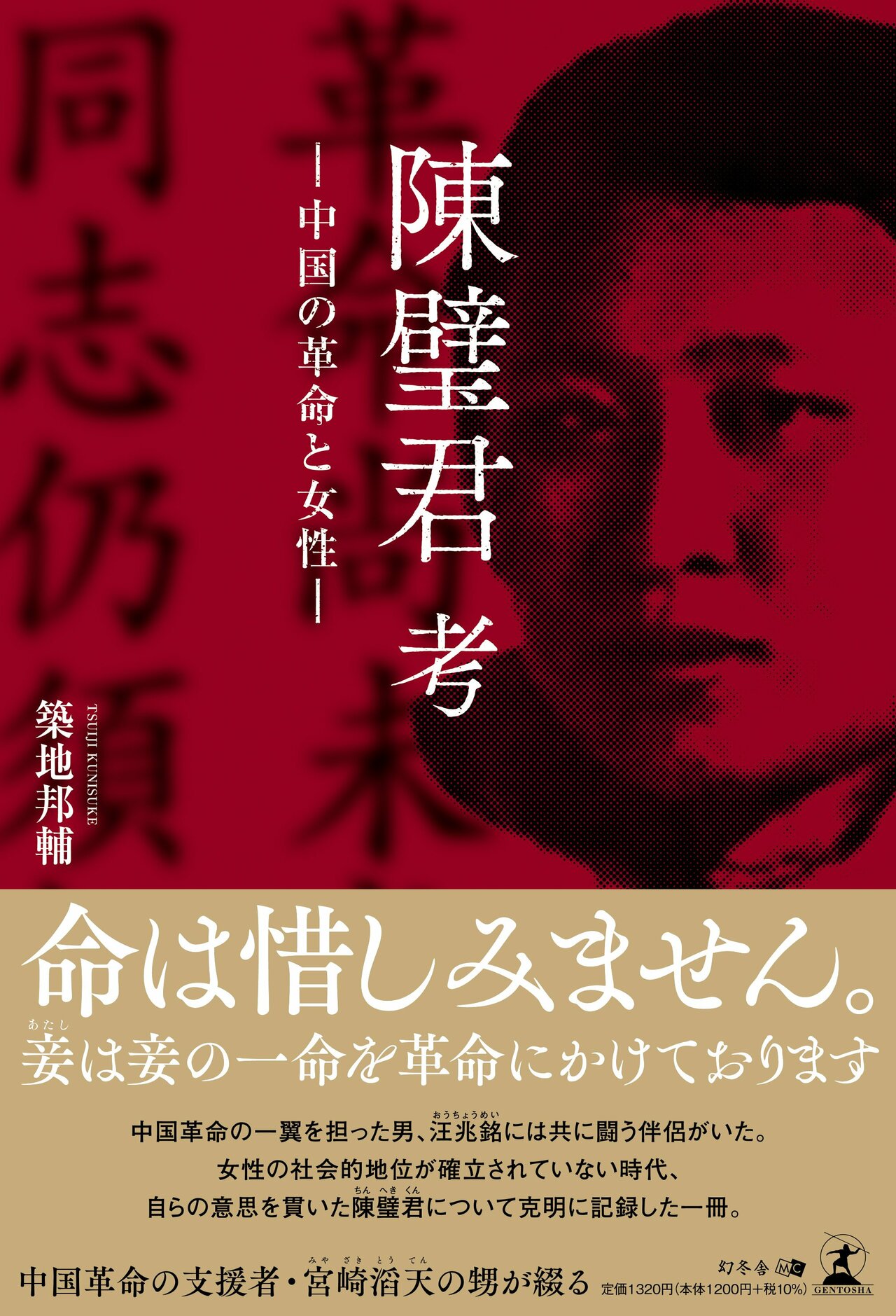

一死もって保皇党一派の非難に抗議しようと決心した汪兆銘は、清朝打倒のため、同志とともに北京に直行して、自分の手によって清朝帝政の本尊、摂政王・載澧を暗殺しようと計画する。

このことは、汪兆銘が如何に理想主義者であったかという事実を物語っていると思えるのだが、この汪兆銘の持つ本質に同調し、感動し、一身を投げ出したのが陳璧君であった。

その時の場面を史実に照らして書いてみたい。

汪兆銘は湖南の革命戦陣中に於いて、北京に行く決心をした。汪兆銘の側にいたのは同志の胡漢民であった。汪兆銘は先ず胡漢民にその心境を明かした。胡漢民は答えた。

「袁世凱軍機大臣一派の警固する中で、摂政王に接近することは至難のことであり、その計画は無謀に近い。再考するに如かず。自分は暴挙には反対である」

汪兆銘は仕方なく同志の黄復生(こうふくせい)の賛意を得た。そこに居合わせたのは、日本政府の退去命令で、東京より現地に姿を見せていた陳璧君である。

その前後に日本に留学し、中国同盟会に入会していた陳璧君は、日本政府の退去命令で日本を離れ、汪兆銘一派の革命第一線で、革命戦に女性の情熱を燃やしていた。

汪兆銘の決心を黄復生から耳打ちされた陳璧君は即座(そくざ)に答えた。

「妾(あたし)も行きます。北京行の一員として加えて下さい」

「万一失敗したら命はないものと思って下さい」

「命は惜しみません。妾は妾の一命を革命にかけております」

「万一失敗したら命はないものと思って下さい」

そして汪兆銘、黄復生、陳璧君らは北京に向かった。

(1)「民報」の編集は本部で行なわれたが、発行人は宮崎滔天で、その自宅を発行人の住所とした。

【イチオシ記事】まさか実の娘を手籠めにするとは…天地がひっくり返るほど驚き足腰が立たなくなってその場にへたり込み…

【注目記事】銀行員の夫は給料50万円だったが、生活費はいつも8万円しかくれなかった。子供が二人産まれても、その額は変わらず。