遅れたスタートであったが、その間は情報収集に徹することができたため、いざ打ち合わせが始まると、スムーズに設計図が出来上がっていった。

自宅キッチン間取りは奥さんに丸投げだったが、私はこだわりの屋外キッチン設計を依頼した。

狩猟免許取得後、2シーズンの狩猟期を経験し、獲物解体作業(鹿・猪・野鳥、川魚)を行った経験から、設計士に提案したのは、獲物解体作業場として屋外キッチンの配置、川魚の泥はき用の井戸水を汲み上げた水槽設置であった。

工事着工後も様々なリクエストを出して、大満足の屋外作業場と屋外厨房の設計をお願いできた。

こうして理想の設計図ができあがり工事が進み、建物の完成形が見えてきた段階でも450坪の土地利用に関してはまだ具体的なものとはなっていなかった。

私の興味は、ひたすら450坪の土地利用、にあったにも関わらず、まだ体験型薬膳料理レストランとしての土地利用方法は明確にはなっていなかった。だが、私に焦りはなかった。

「なにか面白いものができる」、という確信があった。

これは不思議なことなのだが、「上手くいかないはずがない」、という根拠のない自信が常に私にはある。

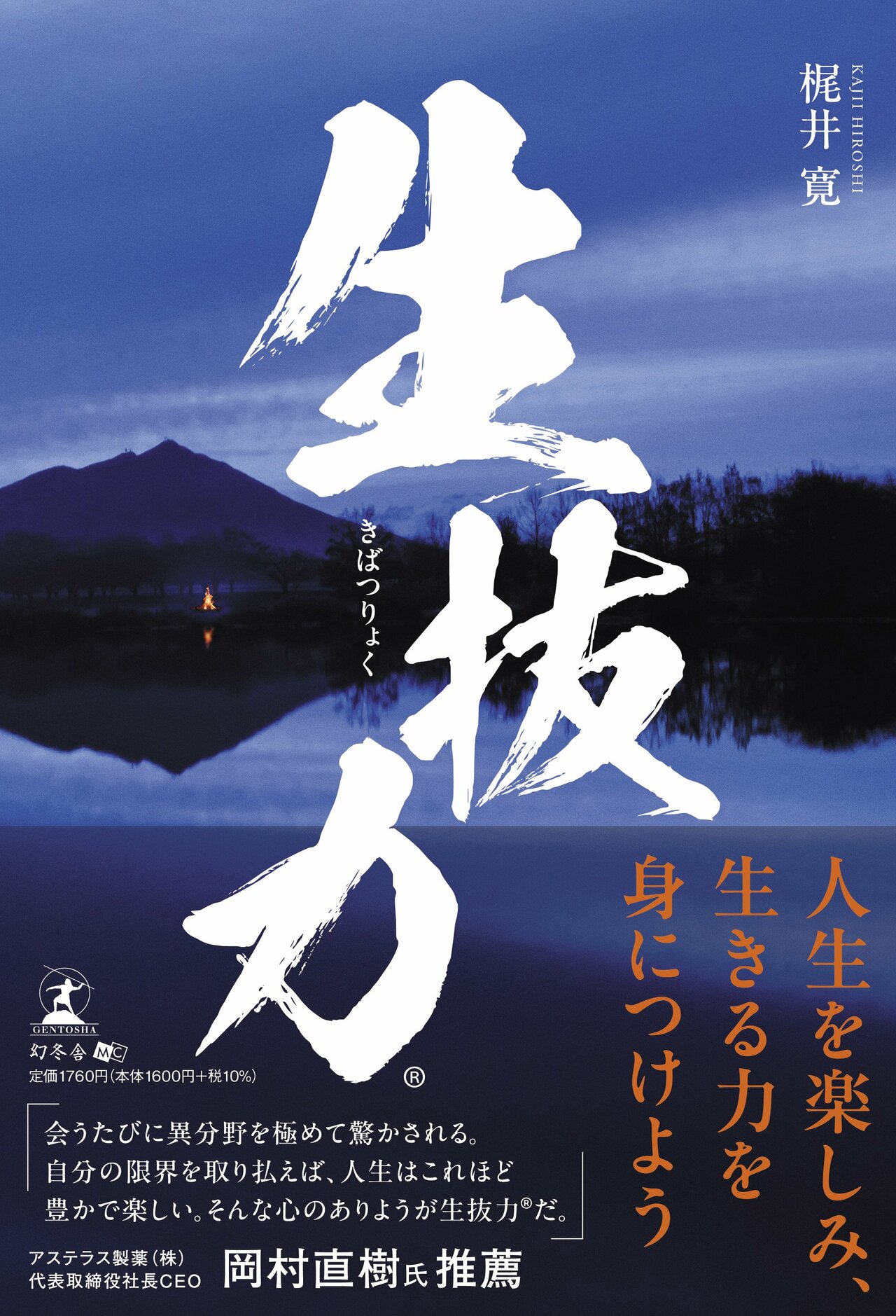

本当に不思議である。人は楽天家、楽天主義、というのだろうが、私に言わせると、「引き寄せ」なのである。これは「生抜力®」へつながる。

そんな楽天家の私は完成目前の屋外キッチンを見て、屋外キッチンでさばいた獲物を料理となれば、そりゃ焚き火だ、と思い、特に計画もなく庭で火を起こし、ジビエ薪火料理に手を染める。

それがキャンプ場経営計画のきっかけとなったのであった。何の計画もなかったはずなのに、引き寄せられた。

コロナ禍も相まってキャンプブームであった。

自他ともに認めるアウトドア派の私であったが、それまでなぜかキャンプとは縁がなく、またグランピングなどには全く興味がなかった。

しかし庭で薪火で焼いた鹿肉やイワナの美味しさに感動し、そこから薪火料理からキャンプへ導かれたのだが、偶然にもキャンプに興味を持ちだしたそのタイミングでたまたまサバイバルキャンプの番組を目にした。

思い立ったら吉日が座右の銘の私は、即4回コースを申し込み受講することとなり、これがキャンプ場経営計画の始まりであり、生抜塾体験型キャンプ場誕生の大きな一歩となったのであった。