第三節 移転先の環境

大町町は、佐賀県のほぼ中央に位置し、北西部は丘陵部から里山が続き南部は穀倉地帯である佐賀平野の一角をなしている。総面積は11.5km2で、千代田区とほぼ同じの県一小さな町で人口も少ない。移転時八千八百人だったが二〇二一年は六千六百人で、平均年齢五十一歳、高齢化率41%である。

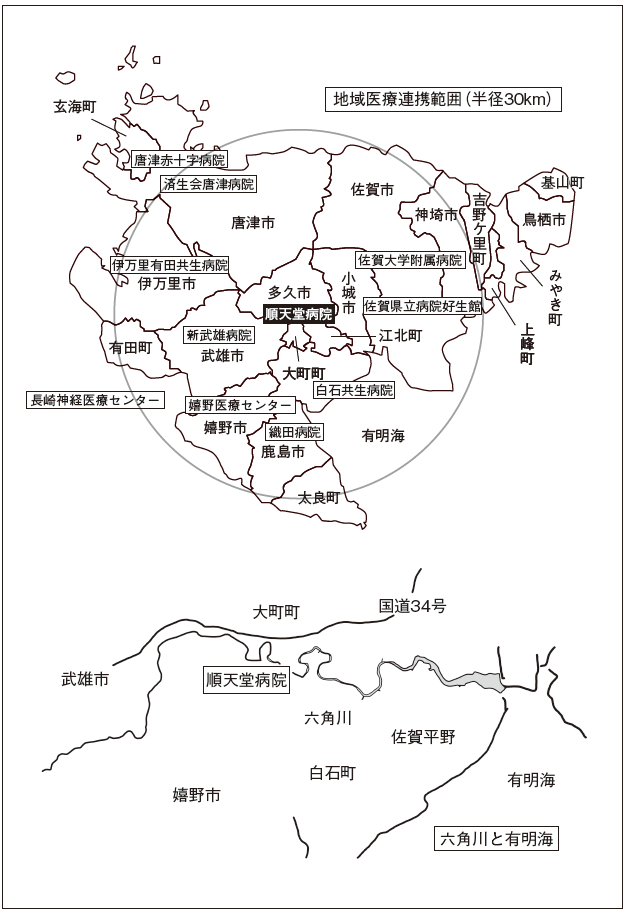

JR佐世保線と国道三十四号(鳥栖→長崎)が町の中央を並走している。佐賀市中心まで四十分、高速道路で福岡市に九十分、佐賀空港まで三十分と田舎ではあるが比較的恵まれた交通立地にある。

佐賀県は医療施設が充実し、われわれの施設を中心にして約30㎞円内に高度急性期、急性期病院が七施設ある。病院は機能分化と、医療連携による地域完結型医療(地域の医療施設が連携して最良の医療を提供する)が求められ、競争から連携の時代に向かっていた。

当院の入院医療サービスは、急性期病院で治療後の重症患者さんに医療、介護を提供する慢性期病院を選択した(図1)。

施設の近くを、全長47kmの日本有数の穏流蛇行の一級河川六角川が流れ、佐賀平野を通って有明海に注いでいる。有明海は大潮時の干満差が6ⅿ以上ある。「月の引力がわかる海」の大きな看板が立っている。

佐賀平野は既存の沖積平野に鎌倉時代から干拓がおこなわれ、明治以降は人口増加による食料不足のため干拓が盛んになり、九州で有数の穀倉地帯になっていった。人為的な自然改変である。

そのため六角川は低平地河川となり、感潮(汽水)区域が河口から上流29kmまで及び、大雨と高潮による、内水、外水被害が度々起こり、一九五三年以降でも千戸以上の浸水被害が四回発生して犠牲者が計六人出ている。嵩上住宅が見られ水と共存してきたと言えるが治水には難渋してきた地域である。国道には「大雨時冠水の恐れあり」の注意標識も見られる。

小さな町のため、まとまった土地は田畑に求めるしかなく、直近の一九九〇年の破堤による水害を参考にして周囲の田畑から約1.5ⅿ嵩上げして建設した。堤防は強化されて水系の六十箇所に排水機場が設置されている。

われわれの施設から約600mにも排水機場と排水門が設置されたのでかなりの雨量でも氾濫は免れると思っていた。破堤後三十年間水害はなかった。移設後発表された水害ハザードマップでは最大3.5m水域になっている。

有明海は佐賀、福岡、長崎、熊本県と四県に囲まれた伊勢湾位の広さで、広大な干潟が散在し、日本の全干潟面積の四割を占めている。

豊穣の海を、昭和天皇は、一九六一年に「めずらしき海まいまい(海蝸牛)も海茸も滅びゆくひのなかれといのる」と学者天皇の思いやりを詠まれ、一九八七年には「面白し沖へはるかに汐ひきて鳥も蟹も見ゆる有明の海」と御詠になられている。昭和の終わり頃までは豊かな「宝の海」だった。

残念なことに、その後の大規模な人為的環境改変が多様性生物の衰退をもたらし、一九九一年WWF(世界自然保護基金)は生態系の破壊で「瀕死の海に変わりつつある」と警鐘を鳴らしている。

散在する干潟の佐賀県二箇所、熊本県一箇所がラムサール条約に登録されている。

ラムサール条約には、湿地(干潟)の賢明な利用法という考え方があり、自然資本を持続可能な形で維持していくために、地域循環共生圏という概念によって、環境再生への取り組みがなされているが、身勝手な人間たちによって略奪された自然環境が豊穣の海に戻るのは並大抵のことではなく、相当長い時間が必要である。

【イチオシ記事】店を畳むという噂に足を運ぶと、「抱いて」と柔らかい体が絡んできて…

【注目記事】忌引きの理由は自殺だとは言えなかった…行方不明から1週間、父の体を発見した漁船は、父の故郷に近い地域の船だった。