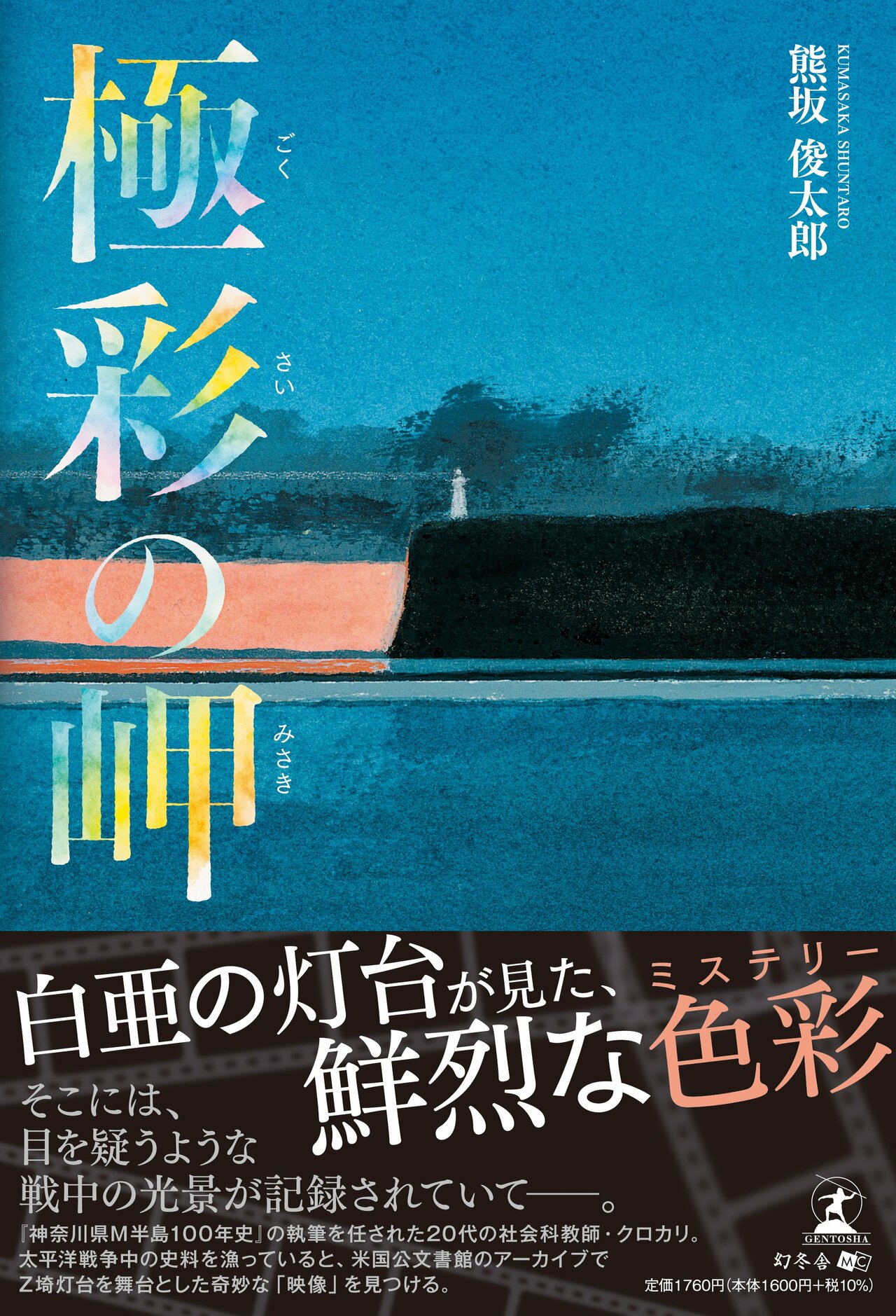

【前回の記事を読む】真夏の岬に屹立する白亜の灯台――敗戦の影に封印された“不可解な事件”の謎

第一章

一

洋館風の八角形灯台は、重厚な赤煉瓦で覆われ、当時の最先端技術が惜しみなく注がれていた。この煉瓦は、現在も横浜に残る“赤煉瓦倉庫”を覆っている横須賀製鉄所製の純国産煉瓦だった。

このようにして明治期には、日本全国に次々と百二十基の西洋式近代灯台が建てられ、そのうち六十基が、いまも、そのまま現役灯台として、休むことなく光を放っている。

それから半世紀後の一九二三年(大正十二年)。Z埼灯台は、関東大震災で大きな痛手を負うこととなった。原形こそ留めたものの、瀟洒な赤煉瓦は無惨に剥離し、点灯機能もほぼ失った。

これに対して、政府は、Z埼灯台の再建を震災で同様に崩壊した隅田川の永代橋と同等の復興順位で優先的に決定した。こうして“二代目Z埼灯台”は一九二四年(大正十三年)、コンクリート造り八角形の、まばゆい“白亜の塔”として蘇ることとなる。

だが、その後、日本は、戦争へと大きく傾いていくこととなる。二代目灯台が完成してから七年後の一九三一年(昭和六年)に満州事変が勃発。その二年後、日本は国際連盟を脱退し、さらにその四年後には日中戦争が始まった。

これを機に、日本の帝国主義化は不可逆的に拡大し、ついに一九四一年(昭和十六年)十二月八日未明、日本海軍が真珠湾(パール・ハーバー)を奇襲攻撃。米・英国に宣戦を布告し、太平洋戦争が始まった。

年ごとに軍事予算を拡大していくなか、開戦の年、時の東篠英機内閣は、国家予算の、七割を軍事予算に投じることとなる(ちなみに終戦の前年、昭和十九年の軍事予算は、実に国家予算の九割に迫っていた)。

一九四二年(昭和十七年)政府は「戦時海運管理令」発布。全国の港湾施設の軍事化が急ピッチで進んだ。

なかでも海軍の一大拠点だった横須賀一帯には、海軍司令部(横須賀鎮守府)、横須賀軍港を中心に、海軍工廠、砲術学校、海軍病院、海軍機関学校、軍法会議所などが次々と設置され、かてて加えて「猿島」や「野島」など、島そのものを要塞化する奇計も進んでいった。

Z埼灯台も、その例外ではなかった。開戦と同時に、灯台全体は樹木の葉をまぶした巨大な網で覆われ、灯台そのものを巨木にカモフラージュし、“白亜の灯台”は、文字通り“戦時の色”の灯台へと変貌した。