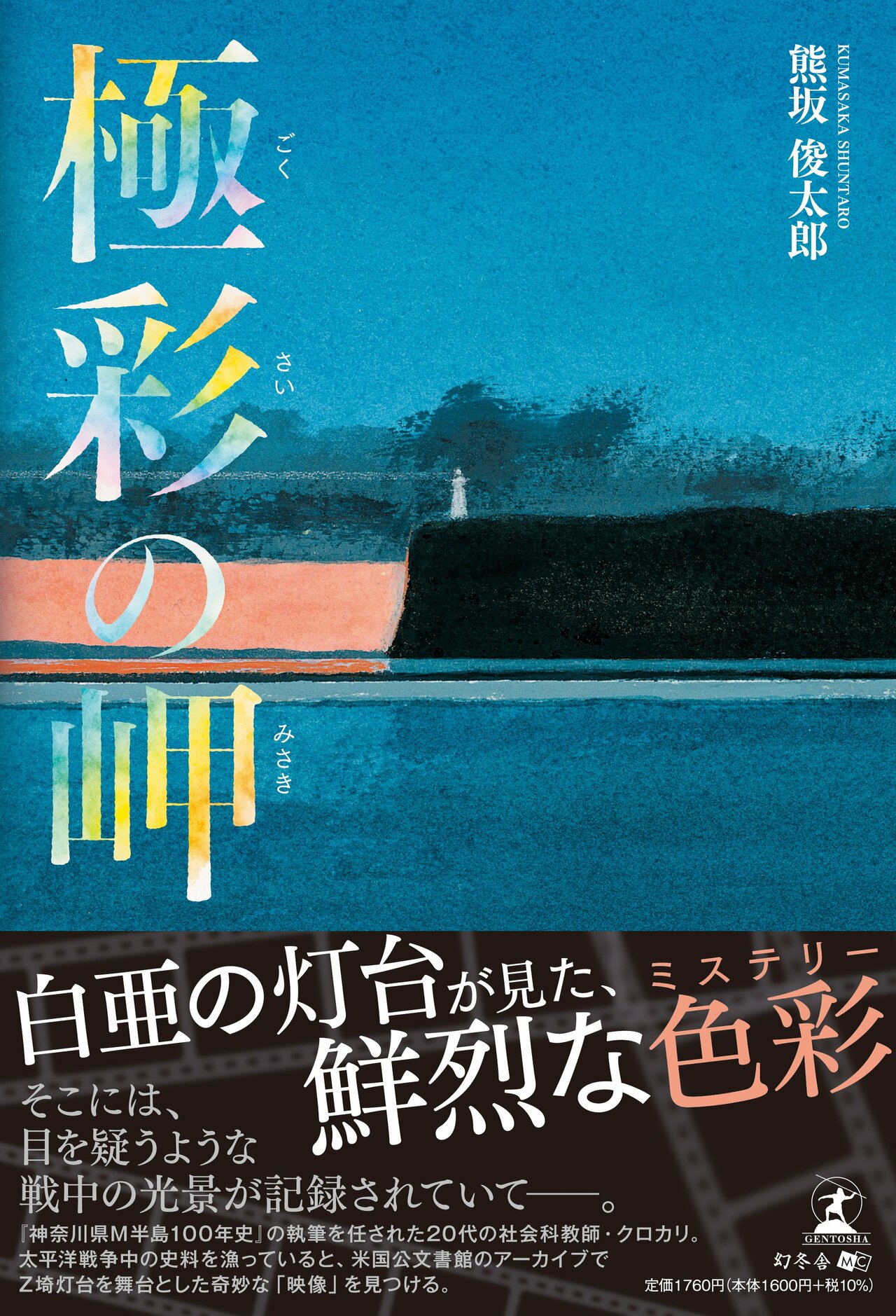

序章

真夏の岬は、油絵具を散りばめたパレットのように色彩で溢れていた。

褐色の火成岩、恒星のように輝く日向夏、潮風が練り込まれた有刺鉄線、置き去りの銀色の自転車、角砂糖のような小さな官舎……その岬の突端、小高い丘の中央に、白亜の灯台が屹立している。

揺らめく陽炎、無気力な風力計。一年を通して人影も疎らなこの風景を、いまは一世代前の監視カメラがぼんやりと眺めているだけだ。

その“風景”が突然動き始めた。半世紀以上そこに封印されていた事実が、じわりと輪郭を現した。濃い影から日向に這い出る、ぬばたまの黒蟻のように。

この物語は太平洋戦争の末期、日本が敗戦の奈落にひたすら転落していく一九四四年(昭和十九年)の秋、神奈川県M半島南東部にある灯台で起きた“不可解な事件”の再現を試みるものだ。

第一章

一

舞台となるZ埼灯台(標識番号K4753)は、塔高十六・九メートルのコンクリート製の小型灯台である。三十秒ごとに白い閃光を二回、緑光を一回。恐竜の目のようなフレネルレンズから放たれる四十五万カンデラの光は、十八海里(約三十三キロ)先の房総半島、遠く須崎、安房勝山までを照らす。

背丈はおろか、さしたる特徴もないこのZ埼灯台だが、江戸時代の海運黎明期から、GPS航法が主流となった現在に至るまで、そこを行き交う船舶にとって、欠かさざる澪標(みおつくし)であり続けている。なぜと言えば、この地が胃袋を吊り下げたような内海(東京湾)と外海(相模灘)を同時に照らすことができるM半島で唯一の場所だからである。

これまで歴代の灯台守によって管理されてきたが、一九九一年(平成三年)に最後の灯台守がこの地を去り、いまは、海上保安庁、第三管区海上保安部・横須賀海山保安部によって遠隔操作されている。ちなみに日本の灯台は、二〇〇六年(平成十八年)、長崎県の女島(めしま)灯台の最後の灯台守が去って、すべてが無人化された。

海峡幅、わずか八・一キロ(最狭部)。現在、この海域を小型船、貨物船から巨大なタンカーや旅客船まで、毎日、およそ五百隻余りの大小の船舶が往来している。

晴天の日、羽田上空をフライトする機会があれば、眼下の紺碧の海上に視線を落としていただきたい。そこをアメンボのようにせわしなく行き交う船舶に目を見張るはずである。