一八六七年(慶応三年)の大政奉還後、江戸時代で交わされた条約を受け継いだ明治政府は“天皇の大号令”のもと、近代国家政策を推進。多くの外国人技術者を招聘し、日本の近代化は一気に進んだ。

長崎ではスコットランド出身の商人、トーマス・グラバーが日本の近代商業を開花させ、イギリス人技師、エドモンド・モレルは、日本の鉄道設計と敷設の礎を築いた。フランス人生糸技術者、ポール・ブリューナは、大隈重信や渋沢栄一の依頼を受けて官営富岡製糸場を建設、運営を支援した。

そのなかで、日本の港湾設備の近代化に取り組んだのが“灯台の父”と呼ばれたスコットランド出身の土木技術者、R・H・ブラントンである。ブラントンは明治政府の要請のもと、列強諸国の優先順位にしたがって全国、二十六か所の近代灯台の建設を手掛けた。

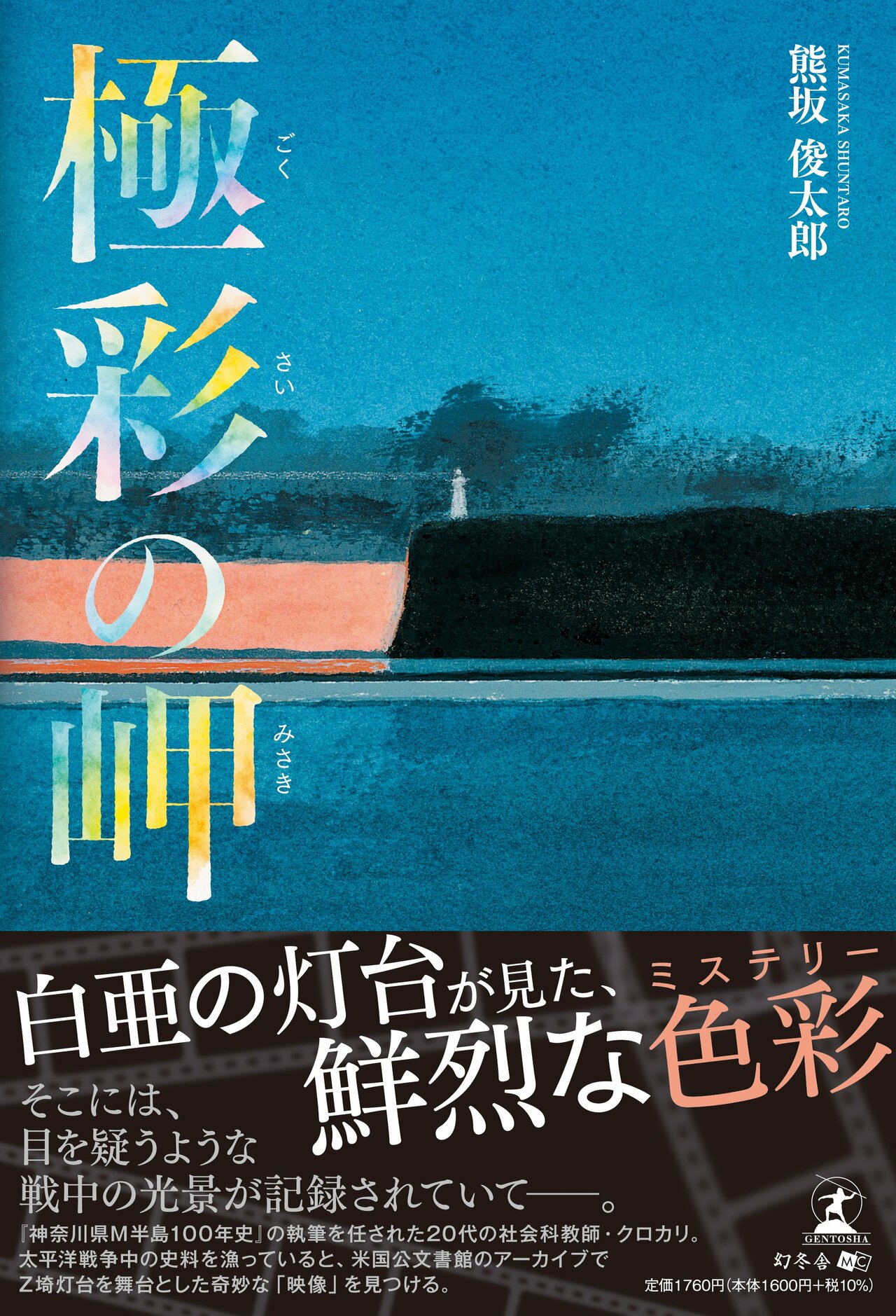

そのひとつとなった「Z埼灯台」は、日本で五番目の“官製条約灯台”として一八七一年(明治四年)に完成、“初点燈”することとなった。