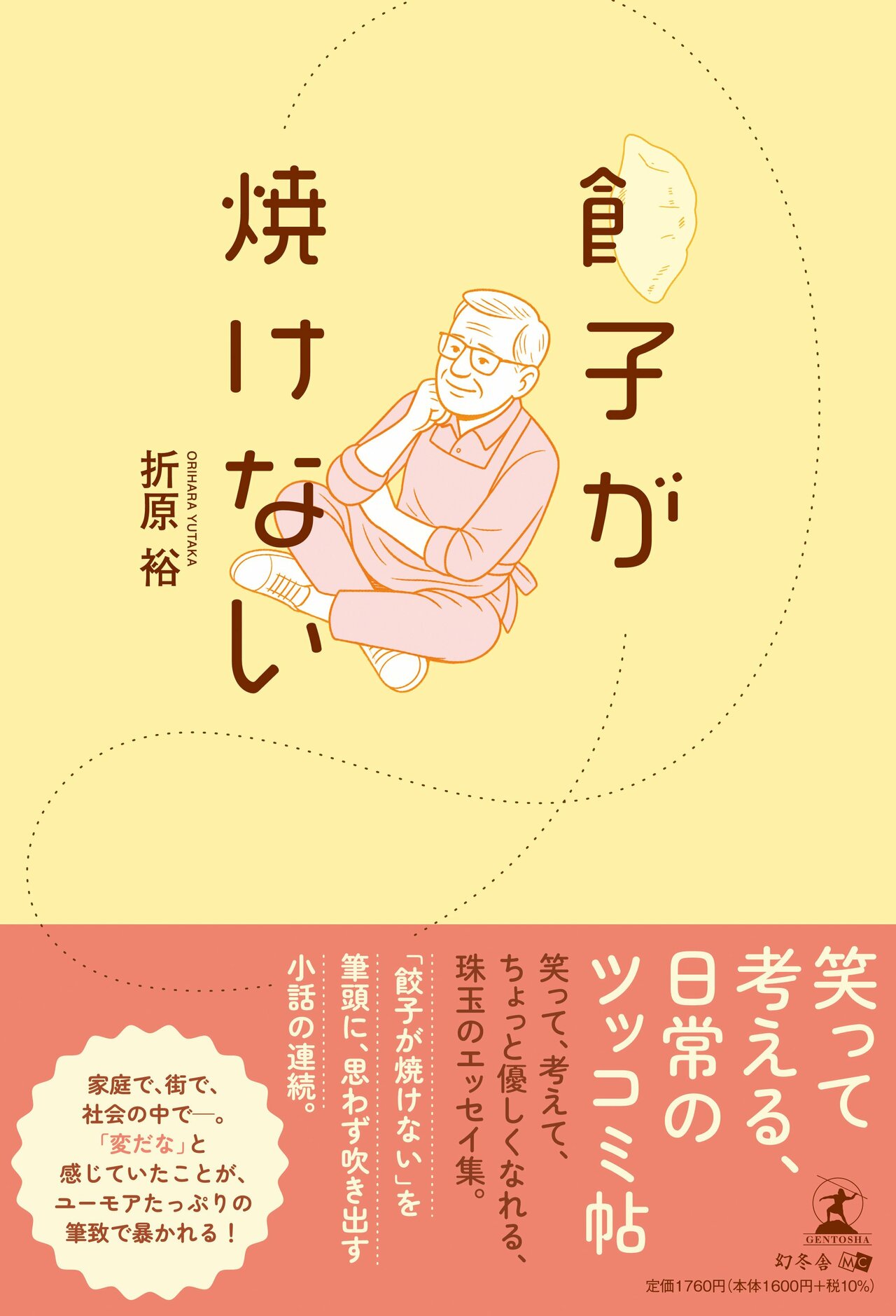

餃子が焼けない

台所にしばしば出没するから、筆者は「ゴキブリ教授」を自称していたことがある。何年か前には『ゴキブリ教授のエプロン』(鳥影社、二〇一九年)というエッセイ集まで出している。

だが、この語感は、若い人には通用しないようだ。年配の人でないと知らないみたいだが、「ゴキブリ亭主」という言葉があり、本来男が入らないはずの台所に頻繁に入り、料理にいそしむ亭主のことを指す。

数十年前の価値観では、台所で料理をするのはもっぱら女の仕事であり、台所は女の独擅場(どくせんじょう)であった。「男子厨房に入らず」などとも言い、男は台所に入ってはならず、台所にちょこまか入るだけで、男らしくない。

あまつさえ、料理にいそしんだりするのは、男の役割に専念できない駄目亭主である、とされていたのである。「ゴキブリ亭主」というのは、そういう駄目亭主を軽侮する言葉であった。

若い人は、「ゴキブリ亭主」という言葉になじみがないらしい。試しにネットで検索してみると、「皆から嫌われる昆虫であるゴキブリと同様、皆から嫌われる亭主」などという解釈が出ていたりして、啞然とする。

この解釈では、台所との関連が失なわれていて、まったく見当違いである。あるいは、「夜中に台所で食べ物を探す亭主」という解釈もあり、この解釈では、台所との関連は維持されているが、料理との関連が失なわれており、見当違いである。

共働きが増え、家事を女性にだけ押し付けることが困難になるにしたがい、「ゴキブリ亭主」という言葉の背景が変わったために、この言葉は使われなくなってきたのだろう。台所に立つ男性は増えているようだ。

とは言え、台所に立つ男性が増えても、多くの家庭では、台所に男性が立つのはイレギュラーであり、あくまで、たまのことのようではある。それが証拠に、近年でも、味○素のテレビコマーシャルで、もっぱら妻が台所に立ち、夫は台所仕事にタッチしない共働き家庭の映像が流れて、問題になっている。

かつては、「私作る人、僕食べる人」という、もっと身も蓋もない、ハ○ス食品工業のテレビコマーシャルが問題になった例もある。

だから、「ゴキブリ亭主」という言葉はなくなっても、案外、言葉の背景はさほど変わっていないのではないか。

人気テレビアニメ「サザエさん」は、原作者長谷川町子の活躍した数十年前を念頭に作られていて、もともと時代遅れをいとわない作りであるとは言え、料理がもっぱらサザエさんと母フネの仕事となっているあたり、台所仕事は女の仕事という観念が、まだ生き延びているしるしのように見える。

であるなら、「ゴキブリ教授」という筆者の自称にも、なにほどかの存在理由があると思いたい。

【イチオシ記事】その夜、彼女の中に入ったあとに僕は名前を呼んだ。小さな声で「嬉しい」と少し涙ぐんでいるようにも見えた...

【注目記事】右足を切断するしか、命をつなぐ方法はない。「代われるものなら母さんの足をあげたい」息子は、右足の切断を自ら決意した。