約1300キロを一人で黙々と歩く。きっとそれだけではないような気がします。それはきっと、私だけではなく、一緒に歩き追体験してくださる読者の皆様にも言えるように思います。「なぜ行った」のかを約1300キロの追体験を通して感じてもらえたら幸いです。

本書は、歩きお遍路のガイドブック的役割は全く想定していません。50日かけて通し打ちで歩き、日々の機微を自分自身との対話の視点も加えながら、一日を一遍にまとめて書いています。

読者の皆様には、一日一遍を読み重ね、ハラハラしたり、足腰が痛くなったり、爽快な気分になったり、時には内省したりしながら、私と一緒に「四国お遍路を追体験」して頂けることを願っています。

このため、本文は50日かけてお読み頂き、残りは余韻を楽しみながらお読み頂くことをお勧めいたします。地図帳をなぞりながら四国八十八ヶ寺を巡拝して頂けたらこれに勝る喜びはありません。

それでは皆さん、四国八十八ヶ寺歩きお遍路の第一歩を踏み出します。鈴の音に包まれながらの四国路を同行二人(いや三人)で歩く修行の始まりです。

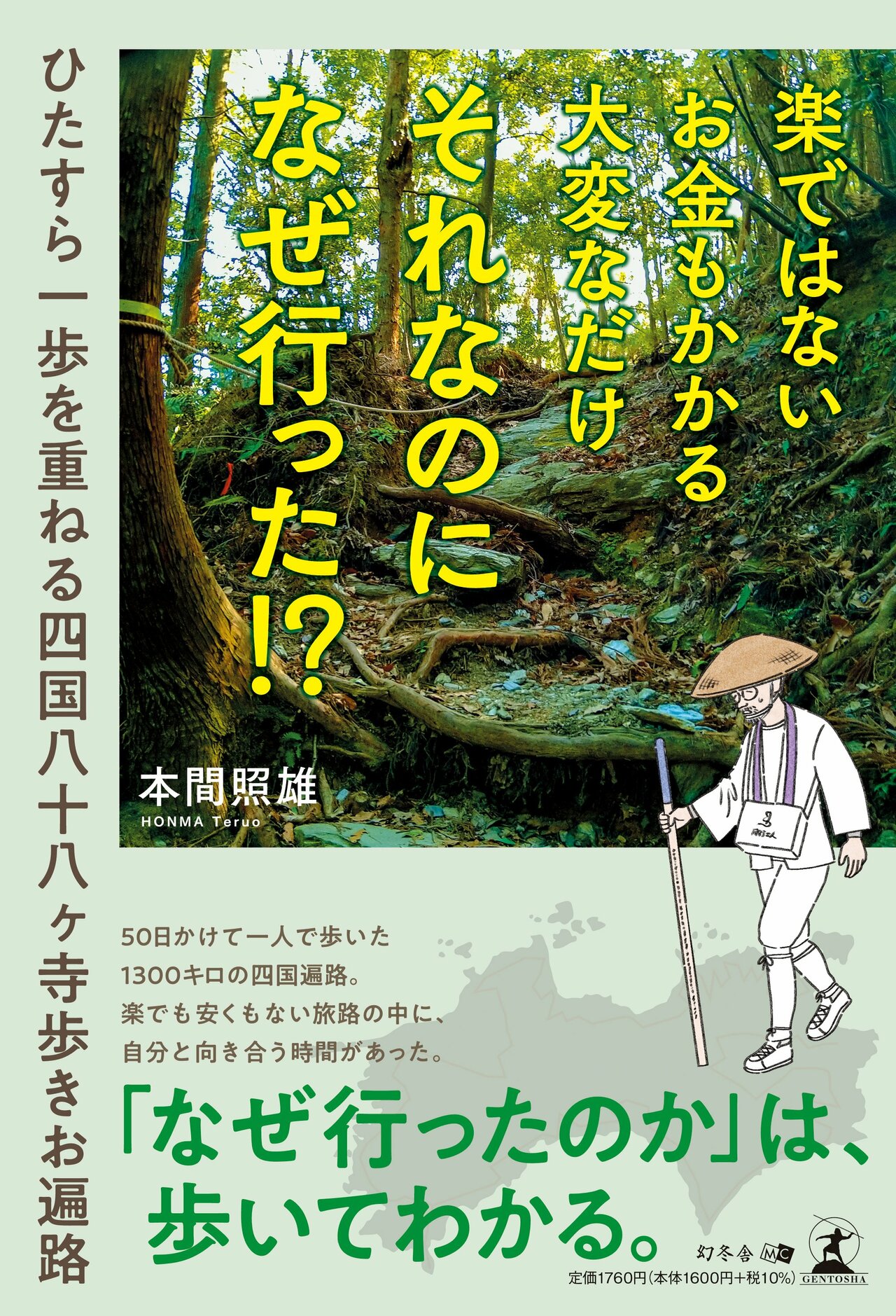

市井の人 本間照雄

序章 修行の「四国辺路」から巡礼の「四国遍路」へ

弘法大師空海が平安時代に開創したと伝えられる全長約1300キロの四国遍路。弘法大師空海の足跡を辿る巡礼の道として知られています。

四国遍路の「遍路」は、もともとは「辺路・辺地(へじ)」という「海べりの道」を示す言葉で、海沿いを歩く修行の道を意味しています。仏教伝来以前の昔より、四国には山岳信仰(修験道)が存在し、すでに山伏による修行が行われていました。

平安時代以降、若き空海が修行した土地として注目され、弘法大師信仰の広まりとともに僧侶たちの間で、四国修行がステータスになっていきます。

弘法大師信仰が民衆の間に広がっていった中世末から近世初頭にかけて、僧侶による修行の「四国辺路」から民衆が行う巡礼の「四国遍路」へ世俗化が始まります。本格的に庶民による四国霊場巡りが始まったのは、江戸時代以降のことです。

👉『楽ではない お金もかかる 大変なだけ それなのになぜ行った!?』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…

【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...