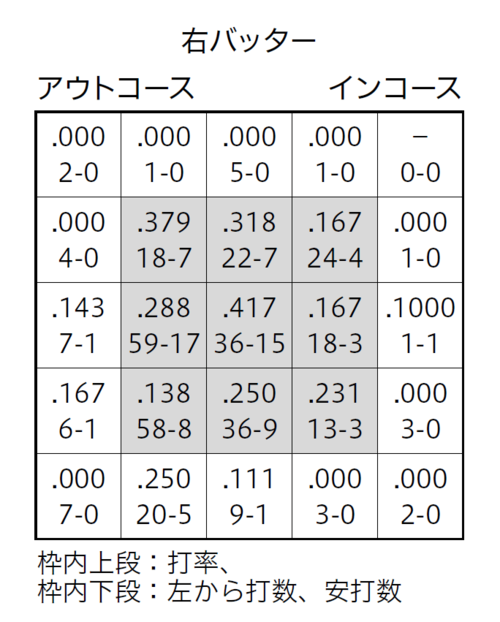

外角にボールを集めているのがわかりますが、外角低めは被打率・138と抑えまくっています。

また内角の「ストライクゾーン」の被打率も・181とキッチリと抑えており、内外角への「クロスファイヤー」球質が有効に作用していると考えます。

次に宮城投手ですが、宮城投手も東投手と同様の「ピッチングフォーム」構築をしています。

宮城投手の場合、右足が接地前の、右足の一直線の度合いは浅めですが、その分、腰を中心に高速で「ターン」することによって、腕の走りのスピードを上げています。

「高速ターン」によって、「フォロースルー」において、右足接地後の上方への跳ね返りの力が強く伝わっており、ボールが「垂れない」のは、これまでご紹介させていただいたピッチャーと同様です。

2023年6月19日配信の石塚隆氏のNumber Webの記事(拠出:https:// number.bunshun.jp/articles/-/857814?page=3)には、東投手のフォーム改造についてのコメントとして、下記の記載があります。

「高校時代にスリークォーターにしたことがあって、体の使い方に関しては迷うことはありませんでした。キャッチボールをしていく中で、いい感覚を掴んでいった感じですね。

あとオリックスの宮城大弥投手の体の使い方や球種を参考にさせてもらったんですよ。例えばカーブは今までだったら縦に割るようなイメージだったんですけど、そうじゃなくて斜めにしっかりと曲がるように」

「ピッチングフォーム」の構築において、二人の方向性は近いと考えます。

東投手と宮城投手は左ピッチャーですので、右バッターの内角に「クロスファイヤー」を投じることは普通のことですが、両投手と同様に、右ピッチャーで「クロスファイヤー」の球質で右バッターの内角にも外角にも投げるピッチャーを次にご紹介します。