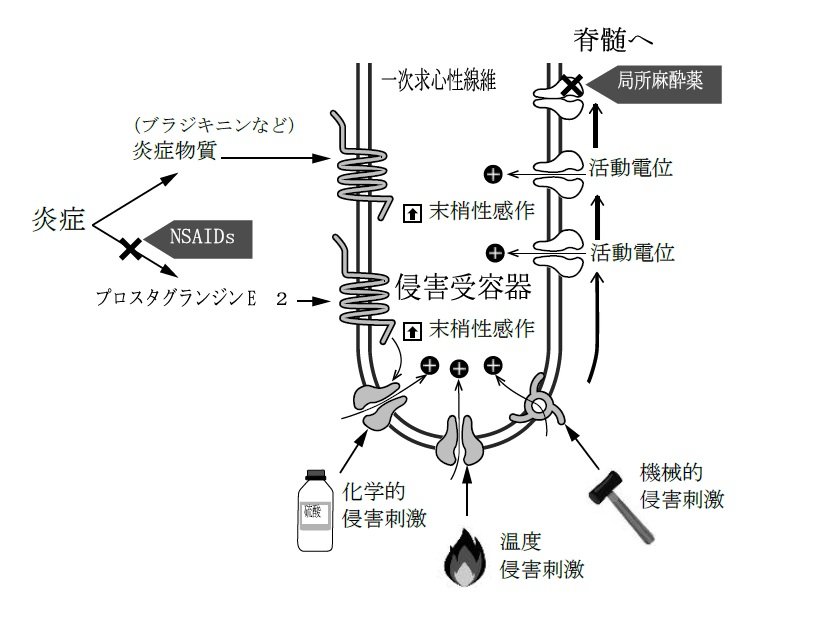

3種類の侵害受容体の機能を止める薬物は存在しない。つまり「痛み止め」というものはない。経口薬である抗炎症薬(NSAIDs)は炎症物質のひとつであるプロスタグランジンの合成を阻害することにより感作を抑制する。つまり「炎症時の痛み減らし」である。注射で投与する局所麻酔薬は電位依存型ナトリウムチャネルに作用して神経伝導を止める。

つまり「痛み消し」である。(ただし、効果は短時間で消失する)

図1:侵害受容器

一次感覚線維を伝わり脊髄に到達した活動電位は、最後に一次求心性線維の末端にあるカルシウムイオンチャネル(灰色)を開く。流入した陽イオン(カルシウムイオン、+)は神経線維末端からグルタミン酸( G )などの興奮性神経伝達物質を放出させる。

放出された興奮性神経伝達物質は一次求心性線維と二次求心性細胞(脊髄後角細胞)の間のシナプス間隙を通って、脊髄後角細胞の受容体にとらえられ活動電位を発生させる。

二次感覚細胞が連続性に刺激されると、あるいは一次求心性線維から神経ペプチドなどの神経伝達物質が放出されると、別のイオンチャネル(黒色)が開き活動電位が増強される。これを中枢性感作という。中枢性感作は上行する信号を強めるアクセルのようなものである。

脊髄には介在神経細胞が存在し、GABA(γアミノ酪酸、(GA))という抑制性伝達物質をシナプス前後の神経線維に向けて放出する(図はシナプス後のみ描いている)。抑制性伝達物質をとらえたイオンチャンネルは陰イオン(塩素イオン、- )を細胞内に流入させて活動電位の発生を抑える。これが抑制の機序である。