鷲塚村に移り住んだ片山忠光・忠正親子が吉良家へ奉公するのは当然の流れであったのであろう。

ところが吉良義元が早世し、吉良家から松平家へ奉公先を変えている記述が『片山家文書』で確認できる。

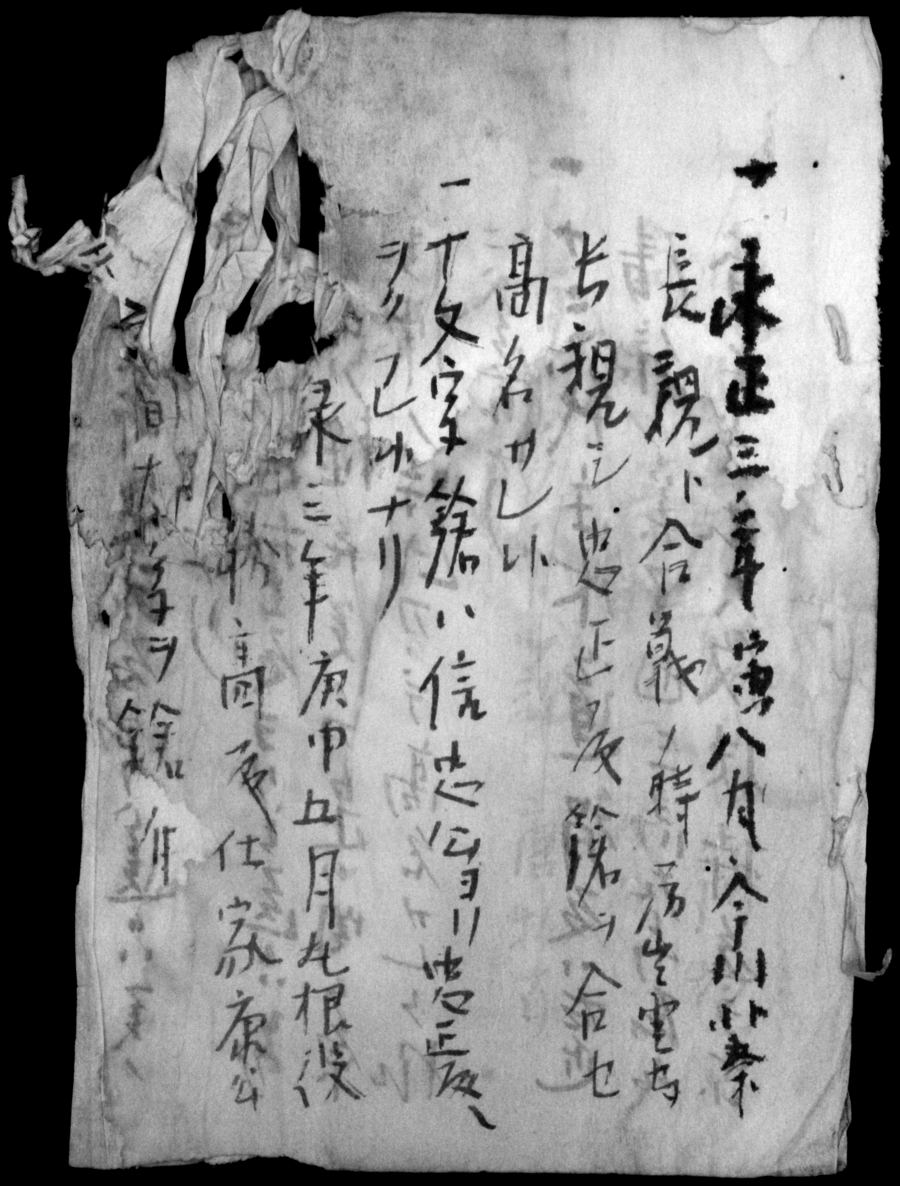

一 永正三年(一五〇六年)寅八月 今川北条 長親ト合戦ノ時 出雲守長親之忠正殿(いずものかみながちかのただまさどの) 鑓(やり)ヲ合セ 高名サレ候

一 十文字鑓(じゅうもんじやり)ハ 信忠公ヨリ忠正殿へヲクレ候ナリ(以下略)

(『片山家文書』「覚」3)

片山忠光・忠正親子は、明応四年(一四九五年)二月に肥後を立ち退いて、十一年後の永正三年(一五〇六年)八月には出雲守長親(松平長親)のもとで今川氏・北条氏の連合軍と戦った。

このことから吉良家への奉公は、十年にも満たなかったようである。儒教思想が普及した徳川幕府時代とは違い、南北朝から戦国時代にかけての武家は自身の働きを正当に評価してくれる将来性の高い主君を選んで奉公することが当然の時代であった。

そのため、武勇に優れ、知略に秀でた武士は、新たな奉公先を求めることができた。片山忠光・忠正親子は、三河に入り西条(西尾城)の吉良義元から当時勢力を伸ばしつつあった松平長親(安祥城4)に奉公することを選択したのである。

松平長親は家康直系の四代前にあたる人物で、この頃、隣国駿河の今川氏親 (いまがわうじちか)からの攻撃を受けるようになっていた。

今川氏親は、家臣である伊勢新九郎(北条早雲)を総大将として三河侵攻を図り、永正三年(一五〇六年)八月、支配下の駿河・遠江・東三河の一万余りの軍勢で松平宗家となる岩津城(岡崎市)まで攻め込んできた。