動きの基本的な考え方

次に動きをどのようにとらえたらいいか、動きにはどのようなものがあるのか、などについて考えようと思う。

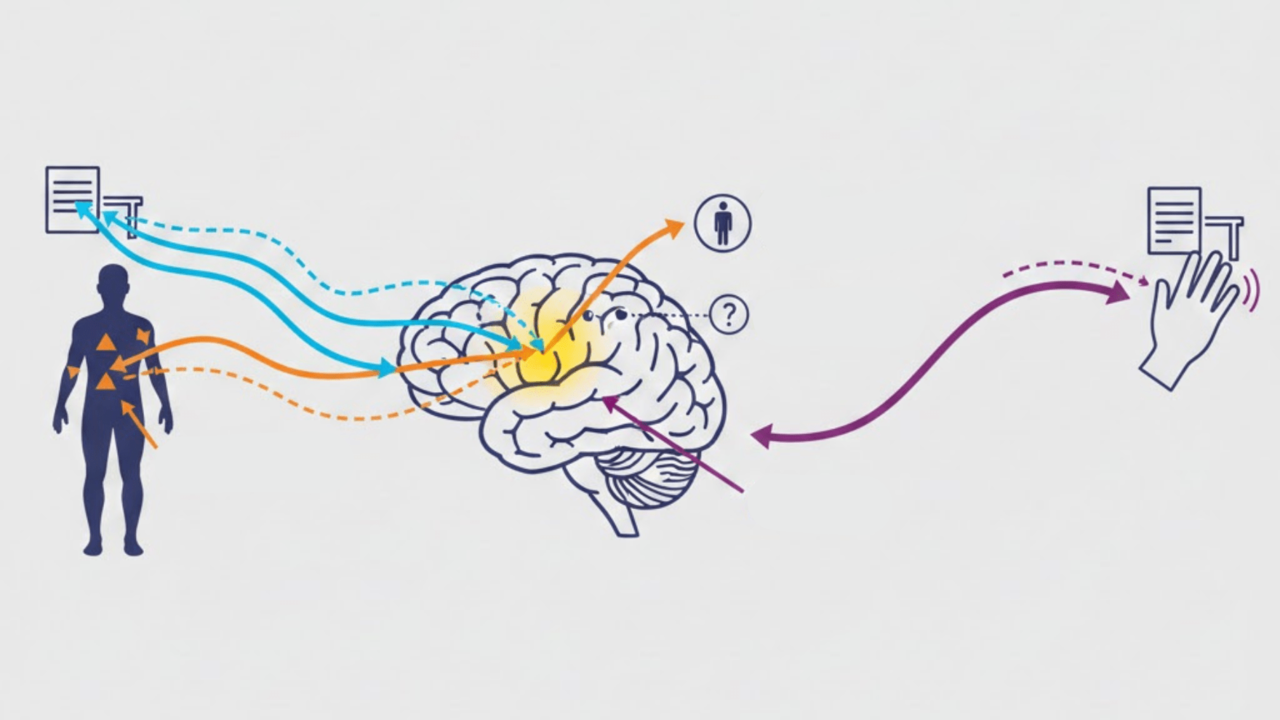

動き(運動行動)は、「運動」(movement)、「動作」(motion)、「行為」(action)の要素に分けられている注(1)。ここで「運動行動」とは、運動心理学において顔を洗う、歯をみがく、字を書くなどの日常生活での動きや、走る、ジャンプする、ボールを投げるなど遊びやスポーツでの動きなど、さまざまな身体活動のことをいう注(1)。

「運動」とは、身体各部位が時間とともに位置を変えること、つまり筋肉の収縮に伴う関節の動きのことである。

「動作」とは、ある意味を持った動きで、行為をいくつかに分割した要素的な動きの一つのことである。

「行為」とは、先ほどの要素的な動作の組み合わせで成り立ち、動きを目的や意図との関連でとらえるもので、目的や意図をもって意味のある動作を行っていき(課題taskの遂行)、結果を確認するものである。

また「行為」が社会的な意味や価値を帯びている場合は「行動」(behavior)または「活動」(activity)と呼ぶ。さらに、「行為」によって他者に意味を伝達することを「パフォーマンス」(performance身体表現)という。

たとえばレストランのドリンクバーで飲み物を持ってくるという「行動」であれば、まずテーブルから立ち上がる、ドリンクコーナーまで歩く、コップの入ったかごを引き出す、コップを手に持つ、

サーバー器にコップを置く、飲み物のボタンを押す、飲み物がつがれたコップを手に持つ、テーブルまで歩く、

この際飲み物がこぼれないようにバランスをとってコップを安定させて持ち運ぶ、という一連の「動作」が次々と行われることによって、ドリンクバーコーナーから飲み物を持ってくるという「行動」となる。

この間に、たとえばカゴからコップを取る際、コップに腕を伸ばす、コップに対して手を構える、手指でコップをつかむ、などの個々の「動作」が組み合わさって、カゴからコップを手で取るという「行為」が成り立っている。

このように運動行動は、「運動」を基礎に、「動作」がつくられ、各動作の組み合わせによって「行為」が成り立つというように、各要素が階層的に関連している注(1)。

(1)『人間の運動学 ―ヒューマン・キネシオロジー』

宮本省三 (著)、八坂一彦 (著)、平谷尚大 (著) 田渕充勇 (著)、園田義顕 (著) 協同医書出版社 2016年

【イチオシ記事】「お前を抱きたい」そう言った次の瞬間彼は私の上にのしかかるようにして…

【注目記事】私の妹は、5年前に殺された。高校二年生だった。自宅のすぐ傍で車の中に引きずり込まれて、河川敷まで連れて行かれ…