I 動きと意識のダイナミクス

人はいつも動いている

ふだんの生活の中で、周囲の人々を見渡してみると、ほとんどの人は何らかの動きをしている。

誰かと会話をしながら手や頭、上半身を動かしている人、歩きながら頭や手を動かしている人、走っている人、何か食べながら手や頭、口を動かしている人、スマホの画面を見ながら手、指先を動かしている人など、体のいずれかの部分を動かしている。

イスに座って動きが止まっていても、しばらくすると動き出して、眠っていたのかなと思われる人もいる。寝ているか、瞑想しているかなどの状況でなければ、全身がピタッと止まっている人を見つけるのは難しい。

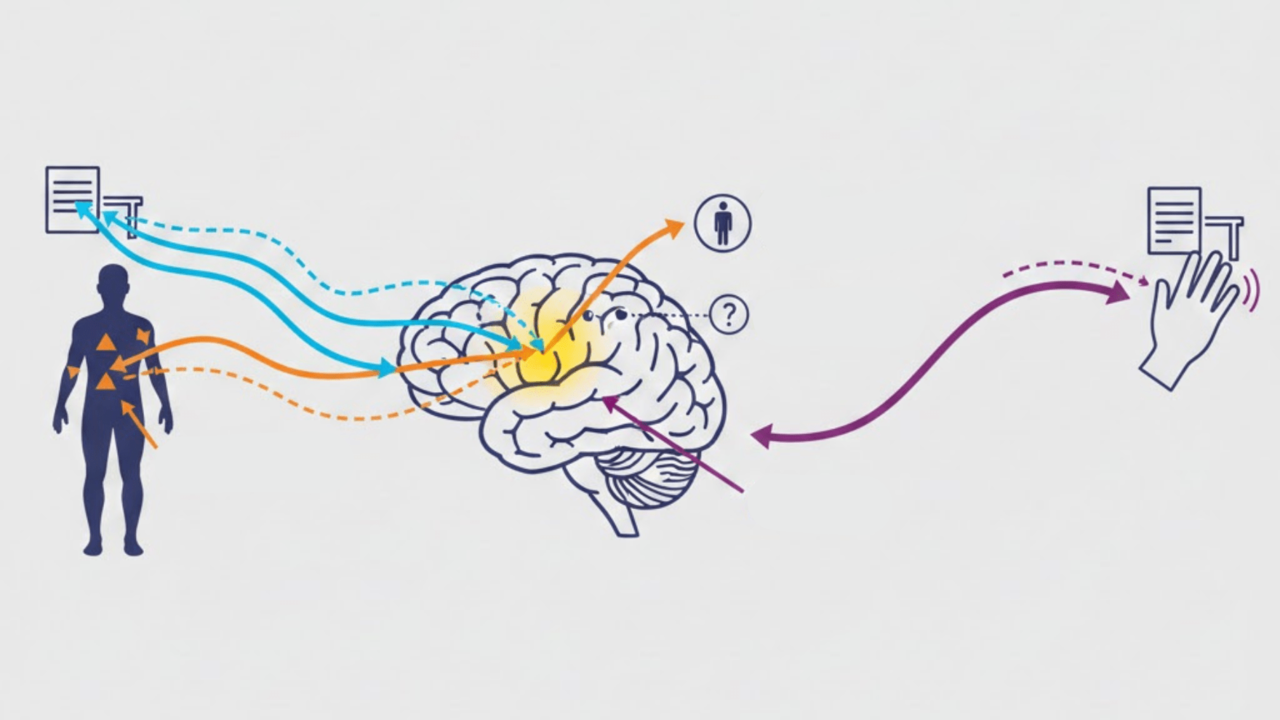

つまり人はいつも何らかの動きをしているということである。これはあたりまえのことのようだが、考えてみると奥が深い。動くということは、手足の末梢(まっしょう)の機能が関係するだけではない、動くためには中枢つまり脳からの指令がでているということである。

風が強いため体が揺れるとか、誰かに押されて体が動かされるとか、何らかの外力で体が動かされるということもあるが、この時も多くの場合は、倒れないように手足、体幹に踏ん張って力を入れるとか、何らかの外力を受けるのと同時に、自分自身でも脳から指令を出して、それに対しての力を発揮している。

つまり私たちは常に脳の中の、体の動きに関係した部位を機能させている、脳の中の動きに関係した細胞が活動しているということになる。

たとえば数分間でも、手をまったく動かさないでじっとしていると、手の関節が何となく固まったような感じとなり、この関節がかたまるような感じを防止するということからも、いつも手を動かしていることは大切である。

もちろん体を動かすこと自体、生活習慣病の予防につながると考えられる。このように動くことはとてもいいことである。

人は一瞬たりとも止まってはいない、常に動き続けているといわれるが、これは静止するという状態が、重力をはじめさまざまな外力との平衡状態をつくりだすことによって達成されるもので、厳密にピタッとは止まれないという意味を含んでいる。

一般に動物は体を動かすことが前提となっているといわれる。その理由として、一つは動きが止まっていると外敵に襲われやすい、じっとしていると捕食者に食べられてしまうというのがある。

弱肉強食の動物界で、敵から身を守ることは重要であり、じっとして動かない時間が長いと、そのぶん襲われる危険性が高まる、ちなみに排泄(はいせつ)の際には一時的に動きを止める必要があるが、動物の排便に必要な時間というのが平均して約12~13秒といわれ、ごく短時間であるが、これも捕食者に狙われないための方略と考えられる。