【前回の記事を読む】「僕は彼女を泣かせてしまいました」彼女に向けられている疑いを晴らしたくて鋭い目の刑事にそう言うと…

第三章

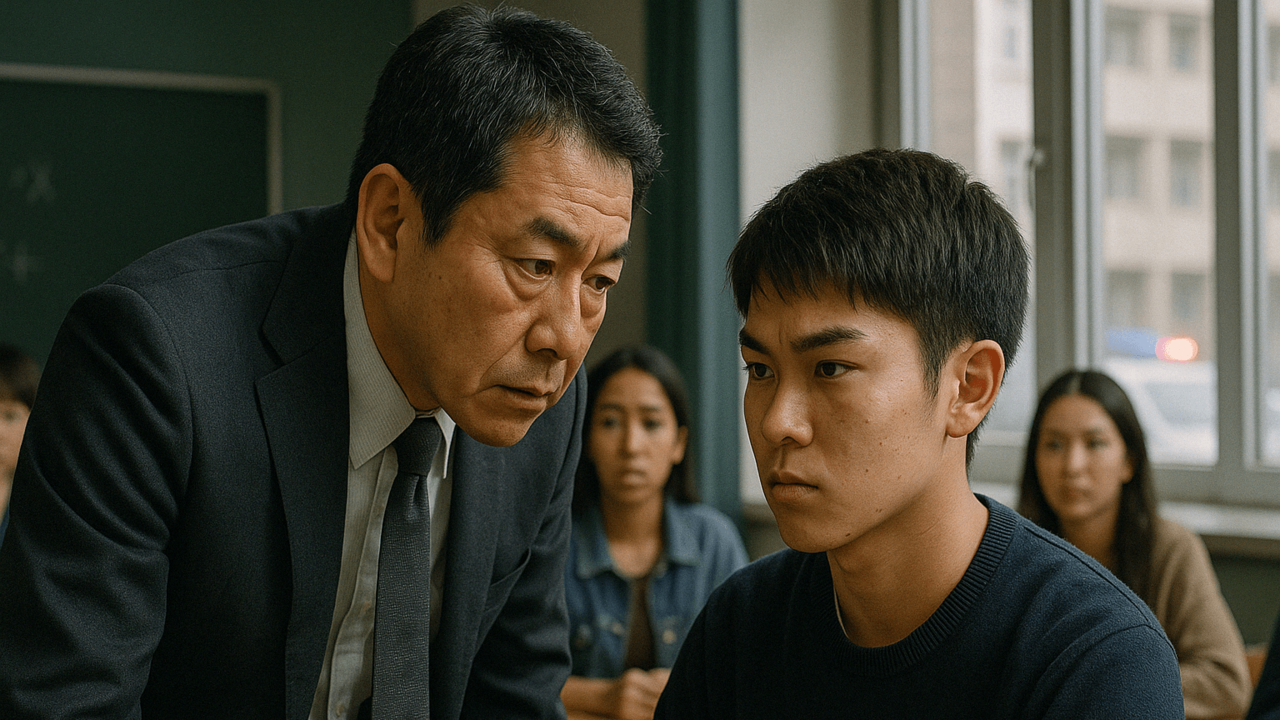

一年一組

僕が宮園に一方的に話しかけていることは周知の事実。それに正確な位置は知らないとはいえ、家が近所にあるので同じバスに乗り込むことも多々あった。だから、僕が一方的に宮園にしつこく接近しているようにも見ることができるのだ。

僕は宮園に付きまとっていた。だから宮園はいつもより早いバスだと一対一になりかねず、僕から逃げられないのでいつもより遅いバスに乗る他なかった。遅いバスは、人がいっぱいで乗れなかったから遅刻せざるを得なかった。

咄嗟(とっさ)に思い付いたのにしてはいい筋書きだ。けれど、これを僕が藤堂刑事に正面切って伝えることはできない。向こうが察してくれないと、自ら付きまといをしておりますと申し出るストーカーはいないだろう。

お客さんが少なかったから、僕と遭遇するのは怖かったんですかねなんて言えない。

「早い時間のバスなら。お客さんも少なくて、デートみたいになってたんですけどね」

自分で言っておいて鳥肌が立った。

「君はなぜ早く家を出なかったの?」

事実は変容しない。客観的に調べる方法があるから、捻じ曲げることはできない。しかし僕らの解釈や理由付けで事実の見方をいくらでも変えることができる。

「実は叔母に止められていたんです。叔母に話を聞いていただいても構いませんよ。けれど叔母はそのことを話さないと思います。それに僕が九時十分ごろに家を出たのは嘘ではないのですから。

その過程を隠していたとしても、後ろめたくはない。ましてや甥っ子の犯罪を隠匿しているわけでもないので、その事実を隠しても痛くもかゆくもないはずです。だから何もなかったように言い続けると思います」

藤堂刑事はじっと僕を見つめていたが、視線をそらして笑った。

「それならなぜ九時十分頃に家を出られたの」

「学校に行く時間ではなくなったからです」

「遅刻してでも学校に行く可能性はあったよね」

「それは僕が行かないと言ったからです」

「その言葉をそっくりそのまま信じたと言うのかい? 君の育て親はずいぶん君に甘いんだね」

「ええ、僕はいい子ですから」

だんだん追い詰められている気がする。二人向かい合って笑みを深める。自分でも苦しい言い訳だと内心ビクビクしている。

「まあ、百歩譲って君の話が嘘でないとする。けれど、君は矛盾に気が付いている?」

じっと手に汗が浮かんだ。悟られてはならない。この動揺と不安は藤堂刑事に見せてはいけない。コンマ一秒でも表情の筋肉に気を抜いてはいけない。かといって手や足の仕草で真意を探られることもある。呼吸は浅く、全身が緊張している。無意識に出る行動でさえ意識で支配しなければならない。