第一章 再会

近江路は歴史の宝庫である。都市化に染まっていないところがあり、歴史ファンにとっては、かつての兵(つわもの)どもの夢の跡を彷彿させる景観や風情だ。

琵琶湖周辺には戦国時代の史跡が随所に遺(のこ)り、伊吹山の裾野には北国街道がうねり、湖北には賤ヶ岳(しずがたけ)・小谷城(おだにじよう)・姉川 (あねがわ)など古戦場が多い。

湖東には天下分け目の関ヶ原、そして彦根城の天守閣がそびえている。湖南には安土城址があり、湖西(こせい)の鯖街道(さばかいどう)や坂本も歴史情緒を楽しめる。

茅根一夫(かやねかずお)は六十五歳。会社を退職して念願だった歴史探訪の旅に出たいと思い、その手始めに近江路を選んだ。茅根はまず渡岸寺(どうがんじ)に行ってみようと思った。そこはかつて名古屋の歴史博物館で学芸員をしていた白川律子(しらかわりつこ)の案内で初めて訪れた場所である。二十五年ほど前になるだろうか。

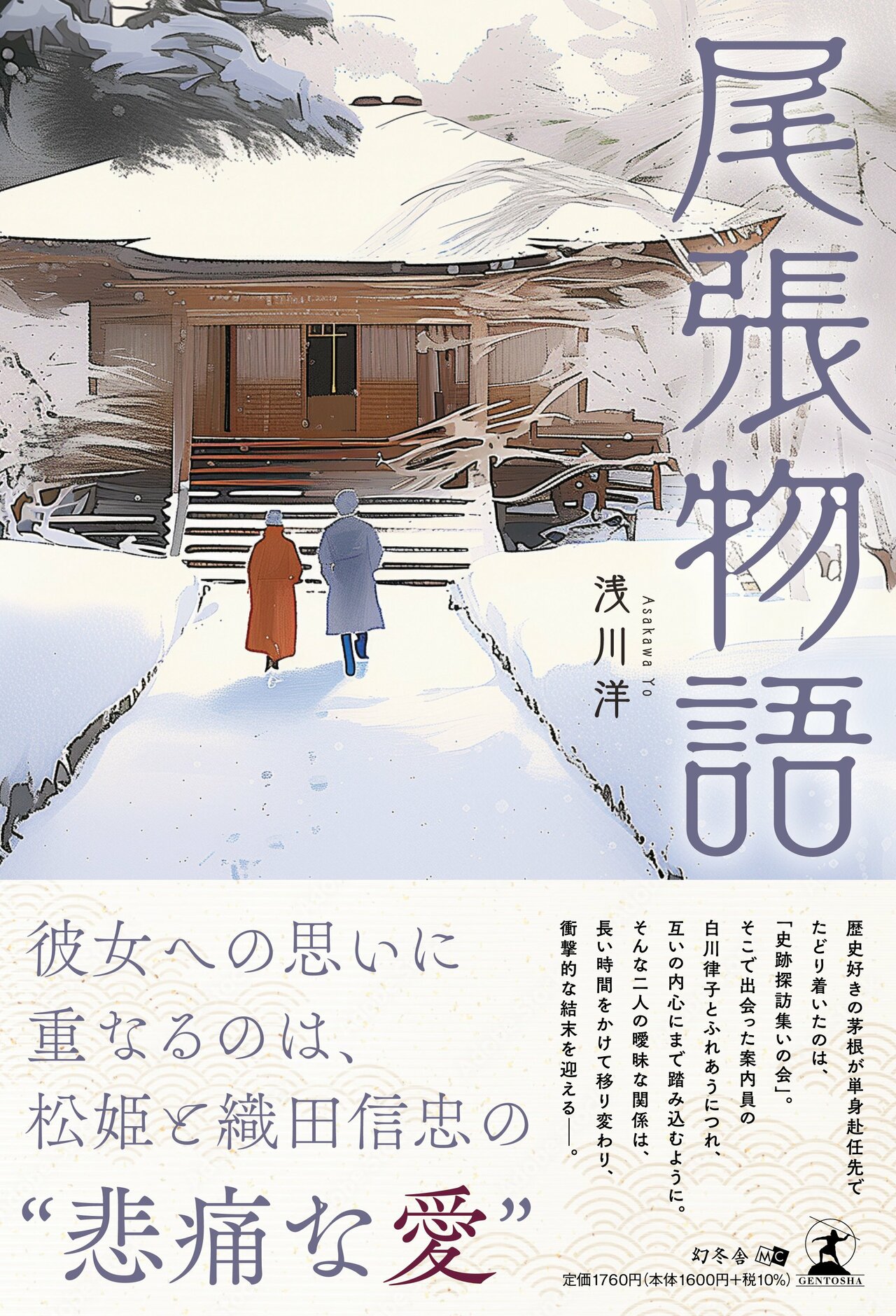

茅根は米原から北陸本線に乗り高月駅で降りると、昼食の煮込みうどんをすすり身体を温めた後、渡岸寺まで歩いた。二月のため道端には残雪が残っていたが、国宝の十一面観音菩薩像に再会できると思うと足取りは軽かった。

この一円は織田信長による浅井長政(あざいながまさ)攻めの際、戦火に見舞われ堂宇(どうう)は焼き払われたものの、村人が観音像を土中に埋めて守ったと伝えられている。

茅根は初めて十一面観音像に接した時、その気品のある慈顔、たおやかな肉感に動揺したことを忘れない。仏像というより彫像として見ていた茅根は、その優美さに再び対面できて感無量だった。

高月駅に戻りタクシーで隣町の小谷城前でいったん降ろしてもらった。麓(ふもと)の道は降り積もった雪が厚く固まっていた。本丸や京極丸や山王丸がある曲輪(くるわ)跡には到底登ることはできないが、信長の妹・お市が、夫・浅井長政と暮らした清水谷(きよみずだに)には辿り着けた。