第6章 ラマーズ法との出会い

東京大学母子保健教室研究生

聖母助産師学校の教員になったのは、私が三十一歳の時でした。

私の本名は「羅」です。聖母病院の分娩室で二年間仕事をしていましたが、その後慶応大学病院産科病棟に助産師として勤務するようになり、その時から本名の「羅」を名乗るようになりました。

その後、週に四回木曜日にいただいた研究時間は、東京大学の母子保健学教室の研究室に入らせていただくことになりました。最初は東大病院の産科婦長である百瀬婦長さんに、お願いしました。

以前、東大病院の新生児室の夜勤専門のアルバイトをしていた時、そこで百瀬婦長さんとの出会いがあったのです。三日夜勤二日お休みというシフトで、まるで韓国から日本に出稼ぎに来たみたいで本当に頑張りました。

その前は韓国ソウルの中規模の病院で少しバイトをしていましたが、人工中絶をする女性がたくさんいてその現状を見るのがつらくなり辞めていました。あと二、三か月続けていたら健康を害していたかもしれません。今考えても、病気もせずに自分の願いが叶ったこと、これまた感謝です。

二十代後半は韓国への旅路でしたが、三十代は助産婦教育と自分の研究室での勉強ができました。本当に学びの多い時期でした。やはり人生は出会いですね。助産婦教育の仕事をしながら勤務先で研究時間を与えられるという職場はそうないでしょう。私はそれも「赤門」東京大学の母子保健教室の研究生になることができました。すべてがありがたいことだと思います。

こうして、日本においてたくさんの人々の役に立ちたいと考えるようになったのです。

最初の頃は研究室で何の研究をするかはっきりしていませんでした。ただほかの研究生のカンファレンスを聴くだけでした。しかし、だんだん自分が何をするか焦点が定められてきました。

そのきっかけとなったのが、オーストラリアのご夫婦の素晴らしい出産との出会いです。彼らは「ラマーズ法」という、陣痛をセルフコントロールする素晴らしいお産をしていました。フランス人産科医ラマーズが一九五一年、お産の準備学習のために考案した心理的無痛分娩法です。

【イチオシ記事】ずぶ濡れのまま仁王立ちしている少女――「しずく」…今にも消えそうな声でそう少女は言った

【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…

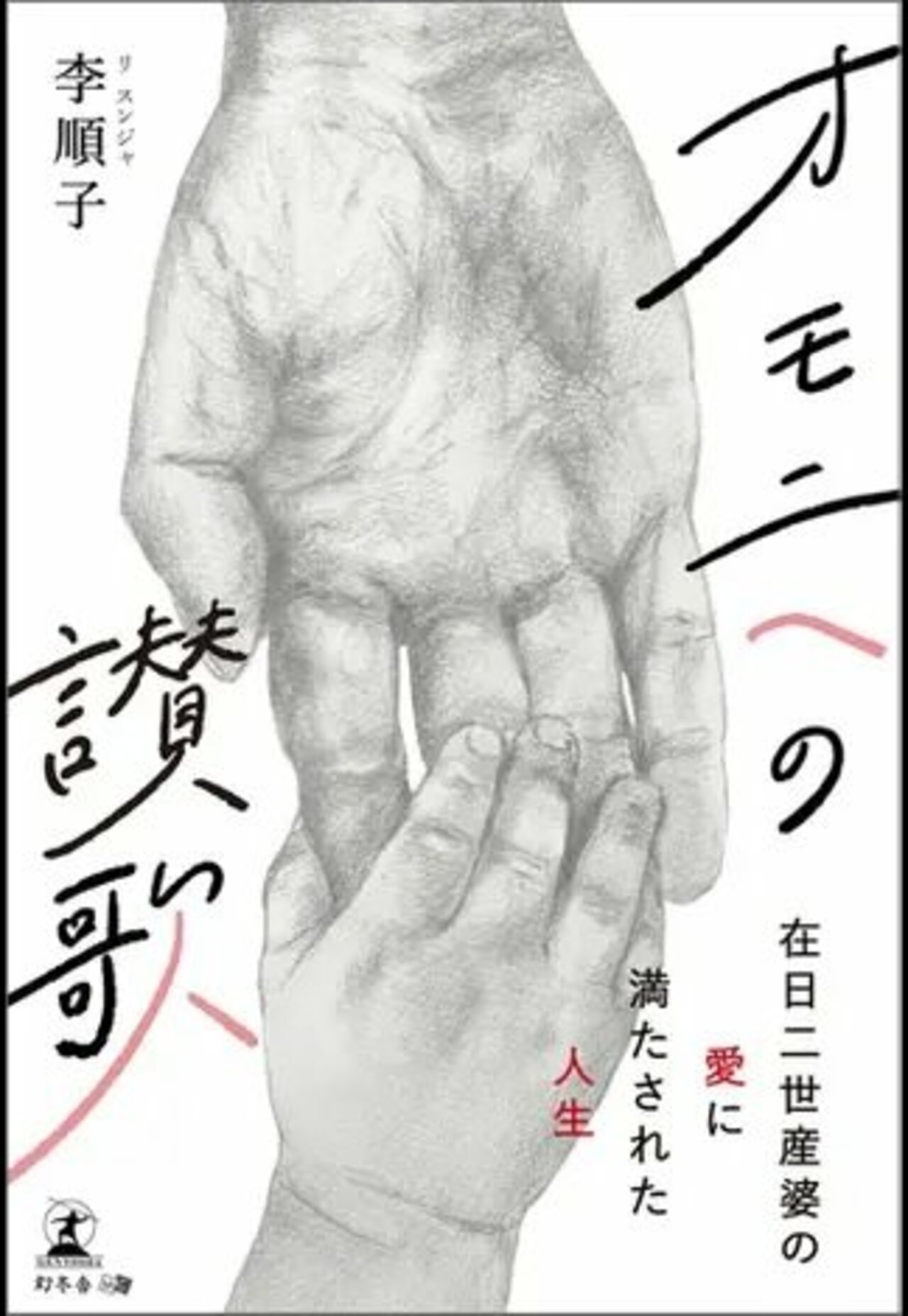

【人気記事】「また明日も来るからね」と、握っていた夫の手を離した…。その日が、最後の日になった。面会を始めて4日目のことだった。