感動的とされる台詞と共に、喜美子の誕生日は祝福された。父は重たそうな一眼レフカメラを抱えシャッターを切る。蝋燭の炎が談話によって生じた空気のうねりで揺らめく。お手本のような家族像。しかし娘である喜美子は、どこか空虚に感じていた。

その疑問が声に出たのが先の質問であった。世界が変わるのはあくまでも親となる人間の世界だ。そこに子の主体性は存在しない。

「社会」では口が裂けても言えないことを、喜美子は心の暗く深い部分に秘めていた。

「女」が、そして「女」をつくる「男」が憎かった。母親たちはまるで「不幸は無関係なのよ」とでも言いたげな柔和な表情をしている。大震災が来ようが、感染症拡大で未曾有の状況になろうが、北で戦争が勃発しようが、産む奴は産む。

「マタニティマーク」を付けた妊婦が目を糸にして微笑みながら優先席に座っている。「大変な時代に生まれてしまうんだね」。左前方の椅子には女子中学生が座り、本に噛みつくように読書している。スマホ時代にあっぱれなことだ。そんな人種は絶滅したかと思っていた。

でもな、彼女に宿る“少女性”もまた、男によって奪われる。小さいランドセルを背負った男の子がトコトコと電車に乗ってくる。彼の“少年性”も、年齢を重ねていくと変容して女を誑(たら)し込むためのフェロモンになっていくのだろう―自分の考え方は救い用のないほど捻くれている。

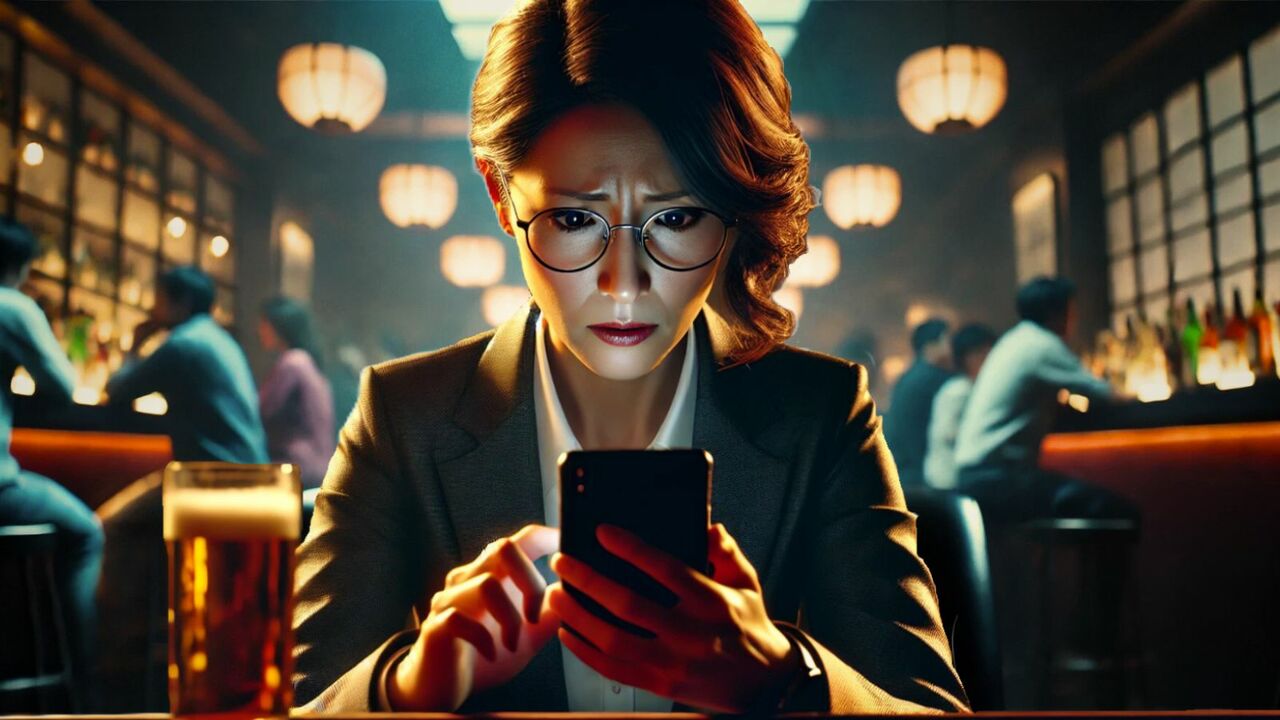

パソコンを目の前にすると、途端に無意味さに首を絞められた。いくらキーボードを叩こうが、最終的に、自分は死ぬのだ。メメント・モリ、死を忘れるな。死を意識すると、どうせ死ぬのだから、この瞬間を大切にしよう/何をやってもおんなじだ、で分岐する。もはやそのうちの後者だった。

この書類も経年劣化で消失するだろうし、この会社も遅くない将来には潰れるかもしれないし、極端に考えれば、太陽フレアで地球が黒焦げになってしまえば、何も残らない。宇宙の塵(ちり)と化す、文字どおり。なのに、みんな、頑張っている。