「いまさら何を言っているのだ。どこにそのような者がいるというのだ」

「今一度町中に戻り誰か見届ける者を探す気はないか」

ここにきて弥十郎としては筋道立てて物事を考える冷静さが戻ってきたのだった。

「おぬし、そのようなことを言って逃げる気ではあるまいな」

「馬鹿を申せ。おぬし如きに遅れを取るとは微塵も思っておらぬわ」

猛之進の言い種が再び弥十郎の闘争心に火をつけたのである。今まで幾度となくこのような事態に発展したことはあったのだが、この日は家宝である刀の真贋を見極めようとする争いのうえに道場での立ち合いもあり、互いに引けぬところにまできてしまっていたのだ。

「よし、それでは始めようではないか」

「まあ、待て」

「何だ。まだ何かあるのか。おぬし、臆(おく)したか」

「そうではない。おぬしの奥方のことを言っておるのだ」

「瑞江がどうかしたのか」

「おぬしが家に戻らぬようなことがあったらと考えたのだ」

「貴様……おれが負けるとでも言うのか。瑞江はおまえの妹だとはいえ今はそれがしの妻だ。たとえそれがしが斬られることになったとしても、武家の妻としての覚悟は出来ておろう。いらぬ気配りなどせぬことだ」

弥十郎としては猛之進の気持ちを少しでも揺さぶろうとしたのだが、余り効果はなかったと言えよう。剣士としての二人の身体からは、先ほどまであった酔いは消え失せていた。

「わかった。では……始めるか」

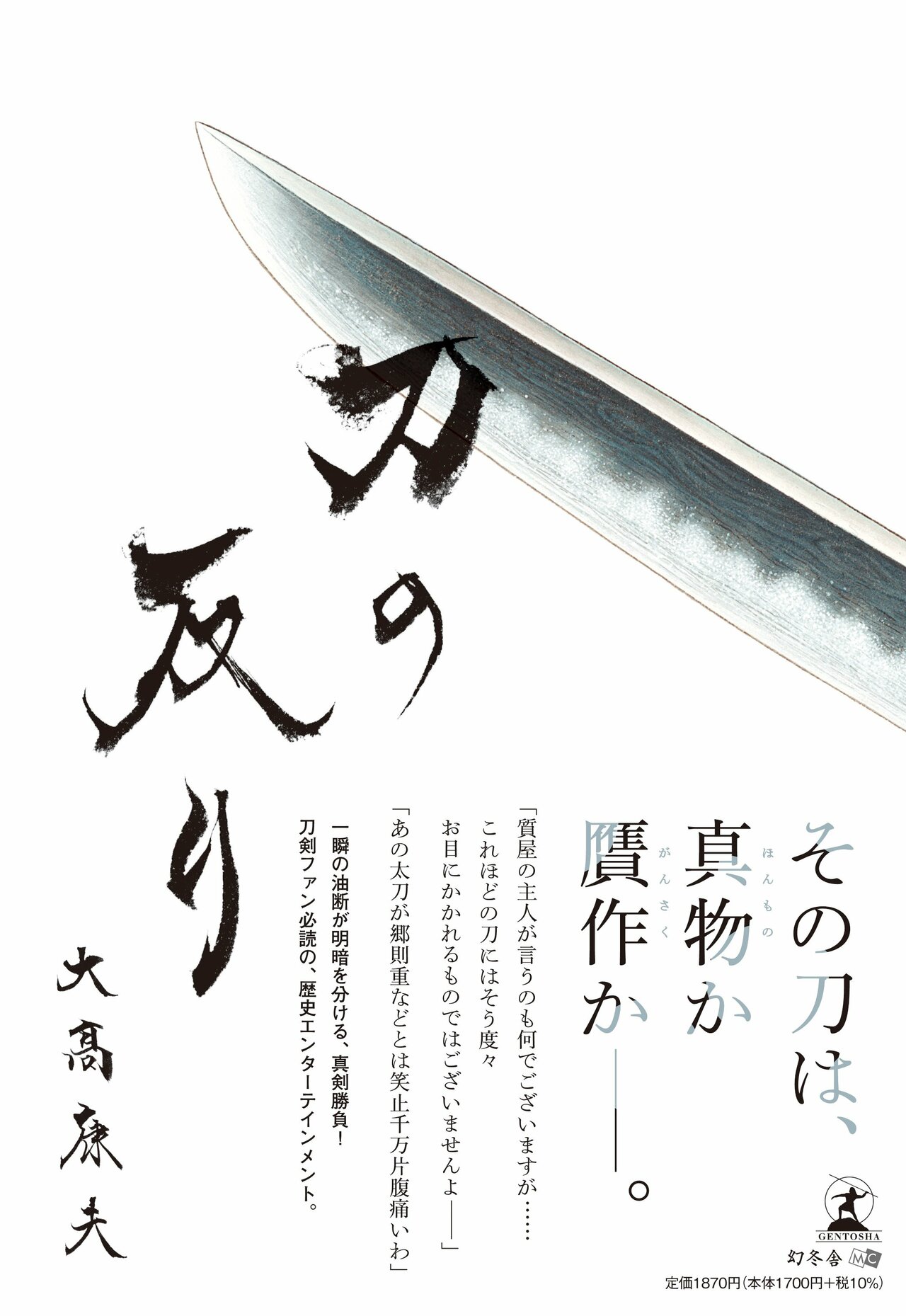

二人は履いていた下駄を脱ぎ飛ばし足袋跣(たびはだし)になると、大刀に反りを打たせ白刃を引き抜くと暫し無言で対峙した。互いに正眼に構えるとじっと動かず相手の出方を見ているようだった。

弥十郎がいきなり横につつっと動いたが、猛之進はそれに乗ずることなく剣尖をゆっくりと合わせて付いていった。弥十郎が正眼から八双に構えを変えたと思った瞬間、夜陰を裂く気合と共に鋭い打ち込みが猛之進を襲った。

ガキッと鋼同士が渡り合う固い音が月下の薄闇を引き裂き辺に響き渡った。猛之進の抜き身が弥十郎の刀身を棟で受けたのだ。

【前回の記事を読む】久方ぶりに盃を交わす二人の武士。しかしやがて二人の会話は押し問答となり遂には刃傷沙汰に...?!