第一章 出会い

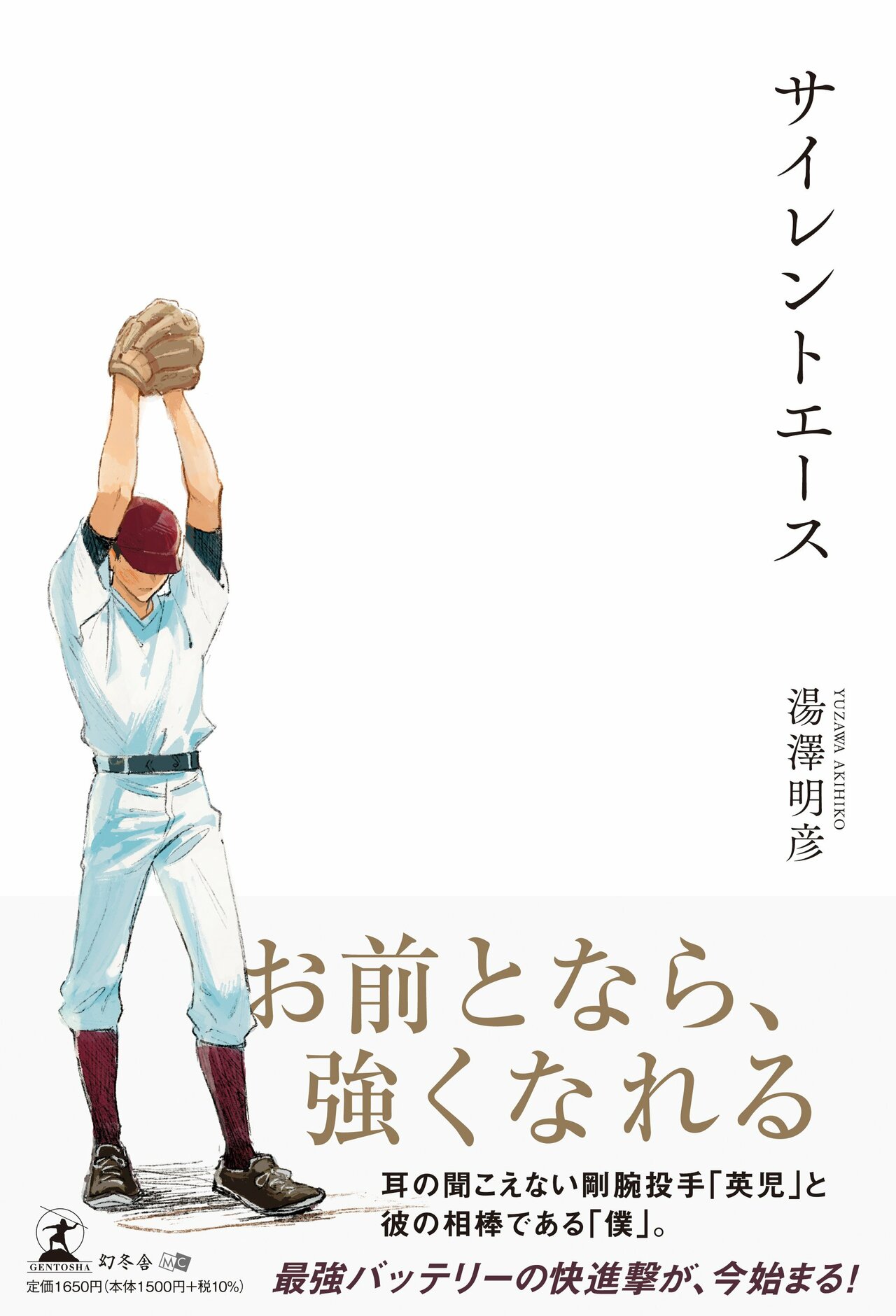

1年生ながら、すでに英児のボールは群を抜いていた。僕はといえば剣道部からお古を借り受けた防具を装着しなければ、とても英児の全力投球には耐えられなかった。

あいつは顧問の先生の目を盗んで、少年野球ではあまり推奨されない変化球を遠慮なく投じてきた。スプリット、スライダー、サークルチェンジ、そしてすでに時速130キロは超えていたかもしれない剛速球。

何度受け損ねて痛い目を見たことか。生保レディーとして家計を支える母は、ため息交じりにこう言った。

「太郎、あんた、本当に野球部、大丈夫なんでしょうね。毎日青あざ作って帰ってきて。宿題もしないで疲れてすぐに寝込んじゃうし、勉強も少しは頑張りなさいよ」

市役所勤めの父は、いつも応援してくれた。

「まぁいいじゃないか。こんなに一生懸命やれることに巡り合ったんだ。好きなようにやりなさい」

「有難う、お父さん。僕はすごいピッチャーと組んでいるんだ。ものすごい剛速球で、3年生の先輩たちでも全然打てない。沢村英児っていうんだ」

それを聞いたとたん、父は腰を抜かすほどに驚いた。

「沢村って、あの沢村さんのお子さんか! すごい資産家なんだぞ!」

市役所勤めだけに父は詳しかった。

沢村京子おばさんの家は昔から地元の名家で、資産家として有名だった。

大日本生命野球部を引退した広大おじさんはそこの家の養子として京子おばさんと結婚した。会社では凄腕の営業マンで、次期取締役候補とまで噂されていた。沢村家は高台にそびえる豪奢なつくりの豪邸であり、駐車場には外車が2台もとまっていた。

さらに葉山にはテニスコート付きの豪華な別荘、さすがに乗せてもらったことはないがクルーザーまで所有していたと聞いている。

僕ら五人組は、毎月のように葉山の別荘に入り浸っては野球の合宿をさせてもらっていた。どの家庭でも別荘などは夢のまた夢で、厳しいはずの練習もどこか楽しいものになった。

坂本の家は八百屋さん、松井の家は肉屋さんで、中島の家はお米を扱っていたから、食材を持ち込ませてもらい、調理はもっぱら僕がやった。カレー一本やりだったが、母をいつも手伝っていたので、調理には自信があった。

まさか、この特技がのちのちに生きようとは、夢にも思わなかった。