中学1年生になった僕は、その日から手話の勉強を始めた。1年生のとき、僕らは別のクラスだった。しかし、英児の存在は瞬く間に学校中の噂になった。身長はすでに180センチで、他人を寄せ付けない圧倒的な存在感を身にまとったあいつは、男子生徒からは恐怖の対象でしかなかった。

ただ、女子生徒にはとにかくもてていた。女子は口々に格好いい人がいる、ときゃあきゃあ騒いでいたのだ。英児はしかし女子生徒になど目もくれなかった。もちろん、俗にいう黄色い悲鳴など彼に聞こえるはずはなかったのだが、俺には野球しかない、それが口癖(というのも妙な話だが)だった。

入学してすぐに野球部にそろって入部願いを出したのだが、そのときのことも妙に印象に残っている。英児は文字を書くことすらも上手だった。あとでいろいろとメールで質問したら、書道の段位までとっていたという。

なんて奴だ、こいつは。マネージャーだった3年生の佐藤ゆかり先輩に深々と頭を下げる英児を見て、僕は呆気にとられた。こいつでも、人様に頭を下げることがあるのか。佐藤先輩は顔を真っ赤にして、こう言った。

「あ、あの、君って……。もしかしてあの沢村くんなの?」

英児にはむろん何も分からない。僕が手帳に文字を書いて「通訳」した。東急東横線日吉駅があるその町で、英児を知らない人はむしろ稀だったと言っていい。佐藤先輩に入部願いを提出したあと、さっそく僕らは横浜市立日吉南中学校の、野球部部室に挨拶に行った。先輩方は、僕はともかく英児を皆知っていた。

「おい、沢村だろう、あの。なんでうちになんかに来てくれたんだ?」

「すげえ。本物だ。俺、多摩川の河川敷で沢村が出ている試合を見たことあるぞ。速すぎてボールが見えないし、第一、ホームランばかすか打っていたじゃねぇか!」

英児にはもちろん何も分からないし、もはや僕も通訳はしなかった。英児には雰囲気ですぐに分かっただろう。先輩方の反応が憧れや興奮であるということを。

結局、その年の日吉南中には七人の新入部員が入部したが、わけても英児、僕、ボーイズリーグでショートを守っていた坂本、ファースト志望の守備は苦手な巨漢・中島、俊足で外野手志望の松井の五人は、日吉南の中心選手となっていく。そして、生涯の友となった。

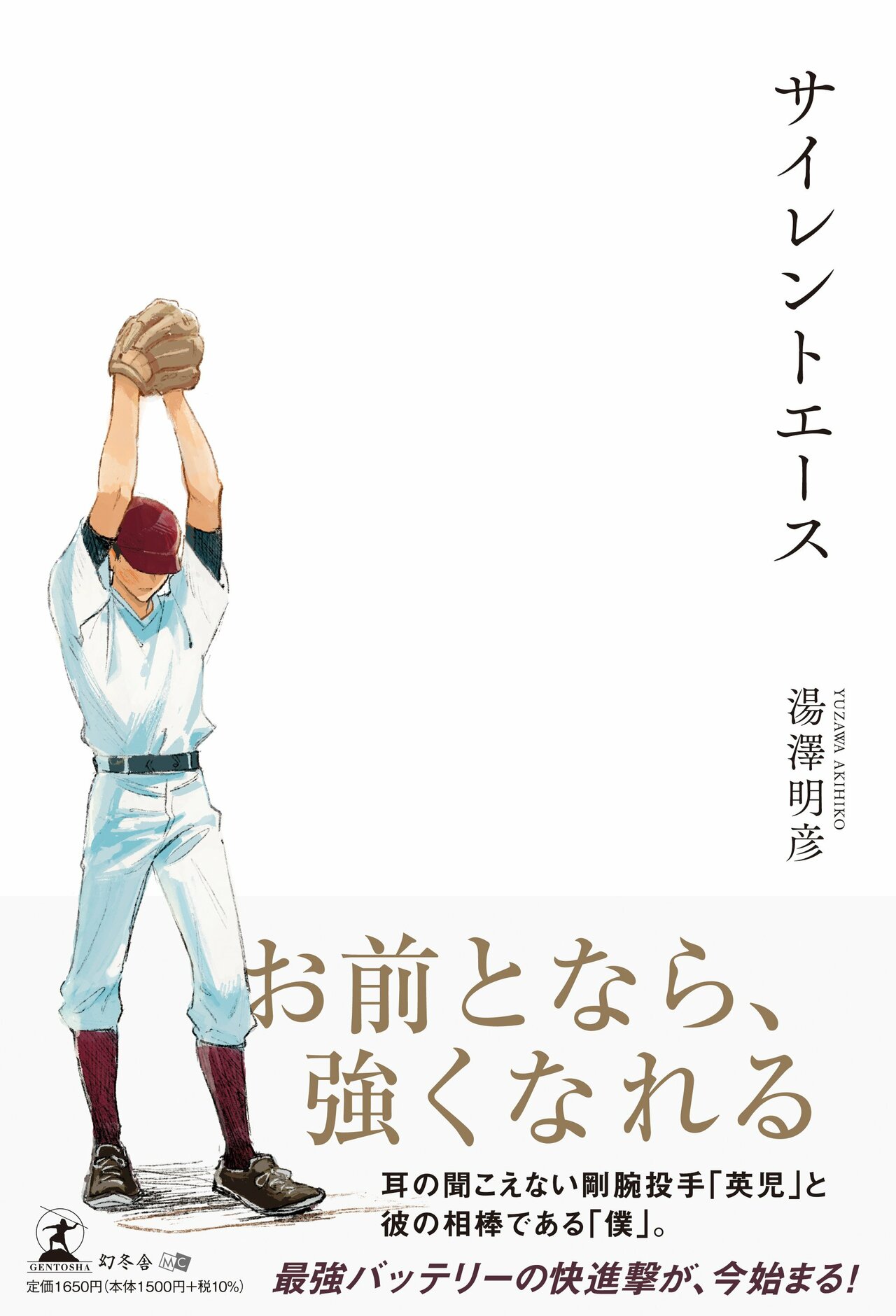

【前回の記事を読む】出会いは聾学校の練習試合。エース・英児の打撃は軽く外野のネットを超えていき…