三人の男達は、馬をなだめながら、モデルンホテルの前の電柱や木に手綱をくくり付けようとしていた。白い馬の男は、秋田犬を撫でながら首輪と紐をつけ、その紐をやはり木にくくり付けていた。そして、鷹の脚に結び付けた紐を馬の腹帯にくくりつけ、鷹を鞍の上に乗せようとしていた。

ナツは、茂夫の横顔を見た。

「あの人達、何者なの?」

「ありゃあ、上山雪舟と、その仲間じゃ」

アキオも興味があるようだ。

「カミヤマセッシュウ?」

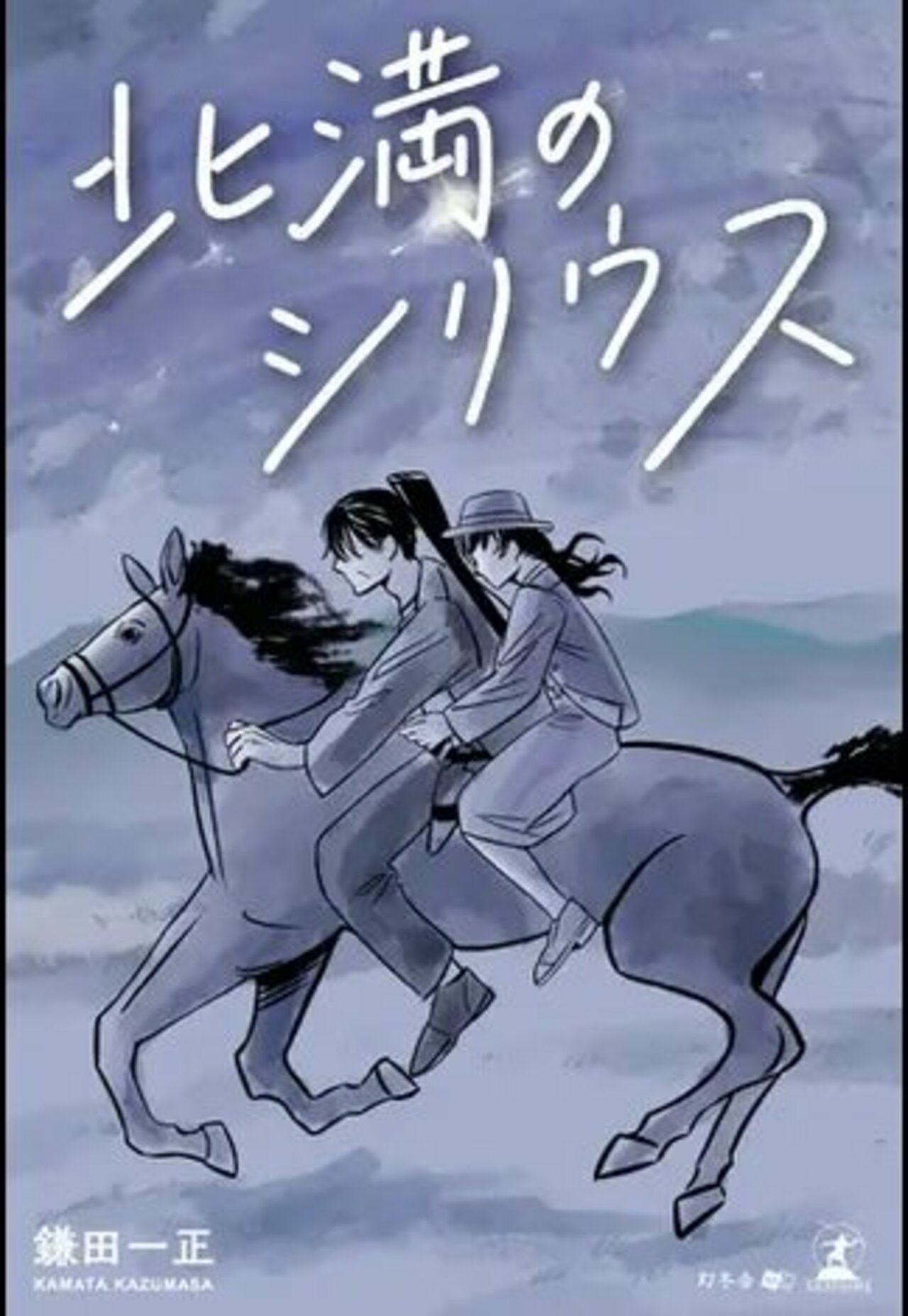

「日本人でありながら馬賊の頭目をしとった男じゃ。かつて、『北満のシリウス』などと呼ばれておった。あの白っぽい服の男じゃ。ならず者じゃ。かかわらん方が良い。しかし、こんな歩道のど真ん中に、馬を止めおって。いい迷惑じゃ」

ハルも、その茂夫の横顔を見た。

「『北満のシリウス』?」

ハルとナツは、再び、雪舟という男に目を向けた。驚いた。馬賊といえば、見るからに野獣のような顔をした、豪快な面構えのむさくるしい男だと思っていたからだ。

豪傑ヅラとでもいうのだろうか、海賊にしろ山賊にしろ、世に言う「~賊」というような連中には、どうしても、そのようなイメージを持ってしまう。頭目と聞けば、なおさらそうだ。

だが、目の前にいる、この雪舟という男は、おも長の細おもてで、Ⅴの字にシュッととがった顎、髭は、綺麗に剃られ、髪は両サイドと後ろを綺麗にカットし、実にすっきりさっぱりした風貌だ。

おまけに、無造作に額にかかる前髪の下から見える、男らしくきりりとした眉、眉頭の下は彫刻のように深めに彫り込まれ、二重で黒目勝ちの澄み切った瞳は、整ったこの男の容貌の中でも、特に美しかった。

口元も引き締まっている。鼻筋も通ってはいるが、先端が尖りすぎておらず、鼻全体に、どこか東洋人らしい丸みがあることが、かえって温かみを感じさせた。

分からないのは、この男の年齢だ。若い美男子にも見え、経験豊かな成熟した男の雰囲気もあるのだ。落ち着いて見える表情と悠然とした態度は、人生の全てを知り尽くした大人の男のものに思える。だが、その済んだ眼差しには、ロマンチックな青春の甘さが、十分すぎるほど残っていた。

次の瞬間、ハルが、そのジャケット姿の上山雪舟という男めがけて、つかつかと歩き始めた。