第3章 貧困に耐えた中学時代

母の夕食のお弁当届け

坂下に越してしばらくしての事でした。母が家に戻ってきました。烏山の町で仕事を探すことにしたのです。初めは肉屋さんに勤めました。その肉屋さんは私がまだ小学生の頃、母に頼まれカレーライスの肉を買いに行った店です。

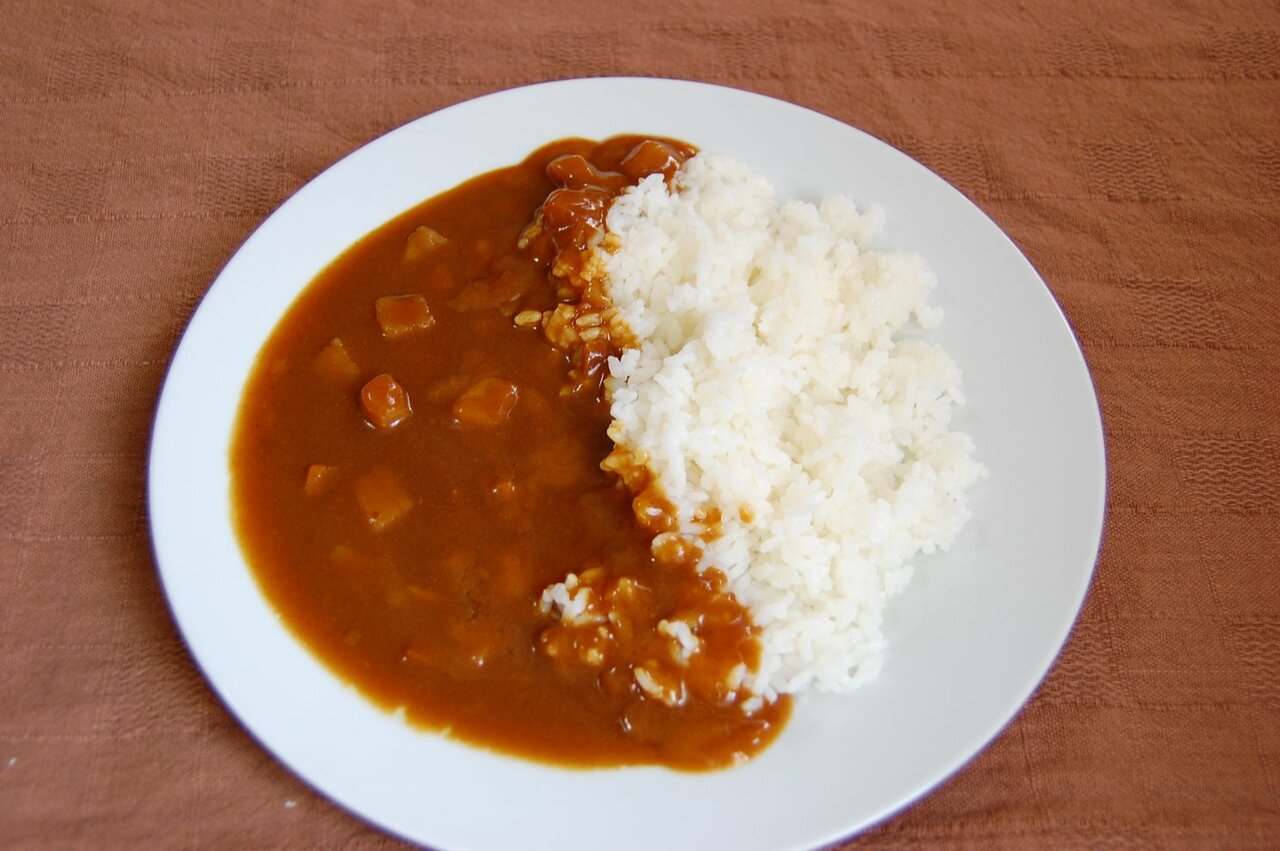

当時カレーライスは大変な御馳走で、誕生日のメニューでした。カレーと言っても、今のように美味しいカレールーなどはありません。小麦粉にカレー粉を入れて溶き、具材を煮た所に流し入れてとろみを付けるのです。

母が肉屋に勤めるようになっても、我が家の食卓に肉の入ったカレーが並ぶことはありませんでした。それでも弟と妹はカレーが大好きで、私が献立に迷って「今夜は何にしようかな?」と言うと大体「肉無しカレーがいい!」と言って、まるでカレーに肉が無いのはあたり前のような我が家でした。

母は肉屋さんの仕事が終わると、その足で夕方からは映画館の売店に勤めていました。家事は相変わらず私の役目です。その上、映画館に勤める母の夕食のお弁当を届けなければなりません。どんなお弁当を作ったのか記憶は定かでありませんが、ご飯にカボチャの煮付けを入れて持って行った覚えがあります。

その映画館の夜の部では、高校生になっていた次兄が映写のアルバイトをしていました。兄は映写中、緊張の連続のようでした。「フィルムが切れると、つなぐのがとても大変なんだよ」「お客様を待たせての仕事だからな」と言う声には、いつもの元気がありませんでした。私は映画館に母のお弁当を届けると、母の仕事が終わるまで映画を見て待っている毎日でした。

映画はほとんど、当時人気のI裕次郎の映画でした。私は映画の事より、休憩時間に流れた音楽が記憶に貼りついて離れません。毎日毎日、P葉山の『南国土佐を後にして』の曲が繰り返し流れていたのです。その曲を何回聞いた事か数え切れません。

それは私への慰めになっていたのか、あるいは忍耐をしいていたのか、当時はただただ終わるのを待って聞いていたのです。今その曲を聞くと昔を懐かしむと言うよりも、そのメロディーは暗い思い出を連れて来るのです。

前奏が始まると、当時の想いがどこからともなくやってきて心の金縛りに襲われます。大学を卒業して仕事に就いてからも、あれから六十年近く経ち七十歳過ぎた今でもそのメロディーが流れると、薄暗い売店の隅で私の届けたお弁当を食べている背中を丸めた母の後ろ姿や映写室での緊張した兄の強張った顔が浮かび、涙をこらえることが出来ないのはどうしてなのでしょう。