「タカシ……?」

振り返らずともわかる。昔と変わらない母親の声だった。しわが増えた目元にはきらりと光るものがあり、会わない間にどれだけ親不孝をしてきたかを思い知らされるようであった。

しかし、両親は突然帰ってきたタカシを温かく迎え入れてくれた。白髪も増え、いくらか小さくなった姿には、夫婦二人で仕事を続けてきた苦労がにじみ出ており、タカシの申し訳ない気持ちはより一層強まった。

タカシが家業を継ぐと心に決めるのに、そう時間は必要なかった。まるで七年の空白を埋めるかのごとく仕事に精を出し、働きぶりは目を見張るものがあった。その様子を遠くから見つめる父親はホッとした表情でこう言うのだった。

「タカシの落とし穴をいくつも掘った甲斐があったというものだ。穴がなかなか塞がらなかった時には随分心配したが、あんなに頼りなかったタカシがこんなにたくましく成長して戻ってきてくれるとは……。これでしばらくは我が家業も安泰だ。穴掘り屋は人々の成長にとって欠かせない仕事なのだから……」

死者の使い

ピンポーン、ピンポーン……

ピンポーン、ピンポーン……

ピンポーン、ピン……

「何だよ、しつけえなぁ」

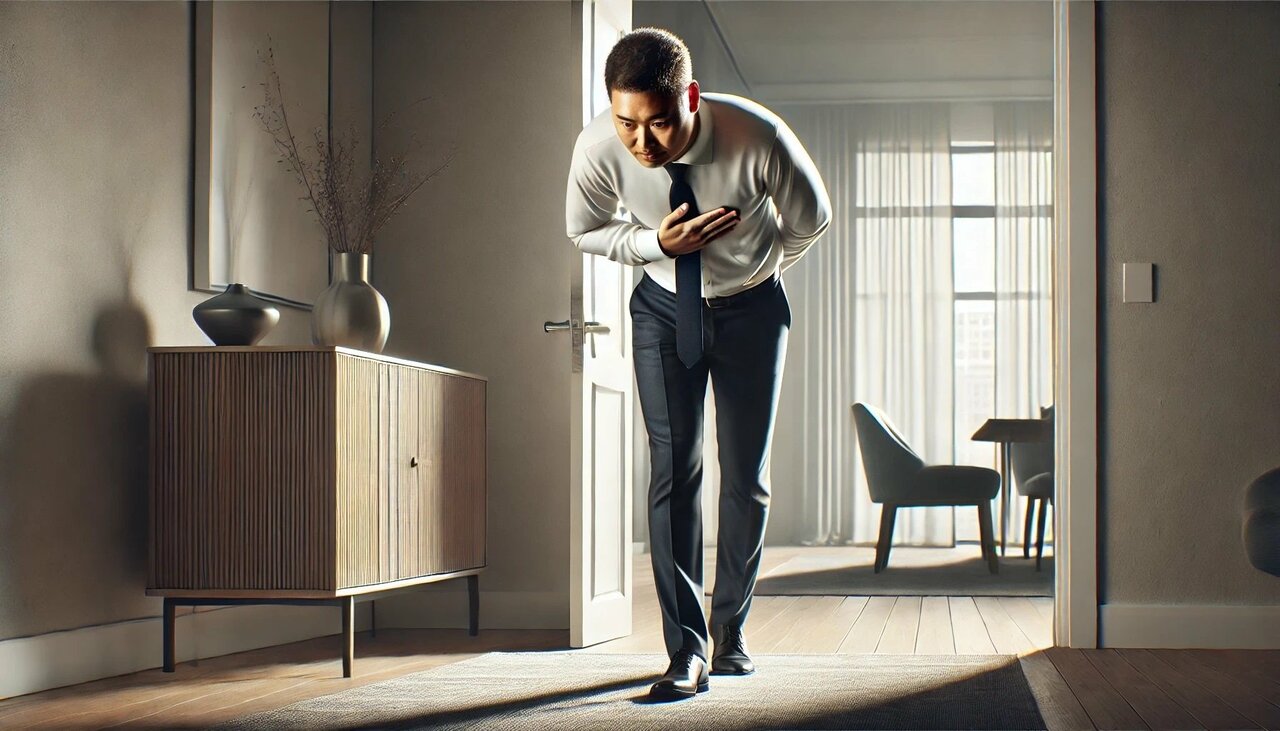

何度も鳴り続けたインターホンに、男は苛立ちながら扉を開けた。すると、喪服に黒いハットを目深に被ったスラリとした紳士が立っている。

「お宅どなた?何か用かい?」

シミだらけのシャツの隙間からお腹をボリボリと掻きむしり、いかにも迷惑そうに言い放った男に、しなやかな手つきで名刺を差し出しながら紳士が切り出す。

「これはこれは、お休みのところ大変失礼致しました。私はこういう者でございます」

男は手荒に名刺を受け取り、目を細めながら書かれた文字を読む。

「なに、なに……死者の使い……だと?ふざけるのも大概にしてくれ!」

おかしな奴が来たと思った男は、扉を勢いよく閉めようとしたが、紳士の方が一枚上手だった。長い足で華麗に突っぱね扉をこじ開けたのだ。ボロアパートの扉からは苦しむかのようにギィと鈍い音が響いた。

「不審に思われるのは、当然のことと存じます。しかし、私も仕事でございます。お話だけでも聞いていただけませんでしょうか」