序章

3 ヒトと道具の調和のために

コンピュータの違和感の正体

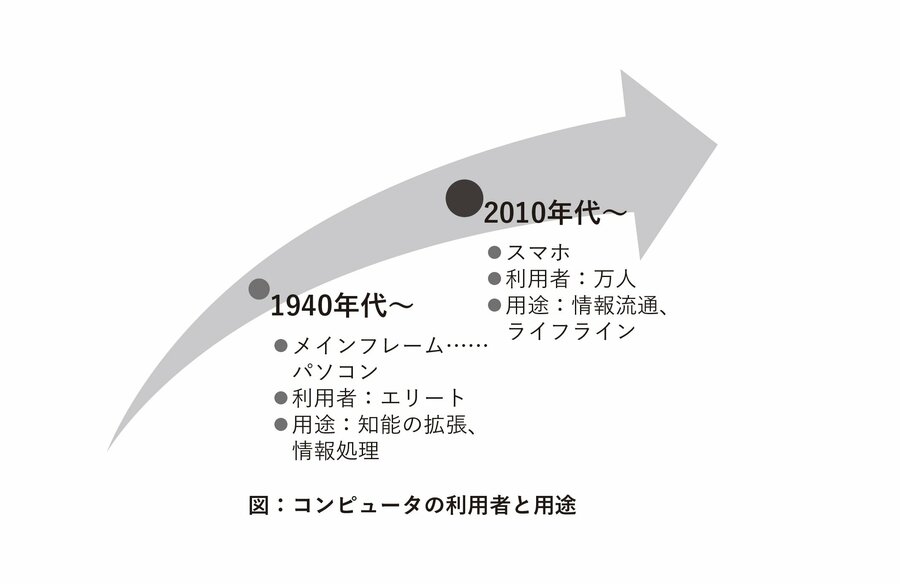

ところが、コンピュータは、すでにいろいろなモノの中に組み込まれ、社会に浸透している。スマホや自動車、家電、インフラ装置などである。スマホは誰でも使う道具となった。情報を処理するというよりも、情報を流通させる道具となった。災害時の対応や医療連携など、生命を維持するためのライフラインにもなった。

今やどこにでもあるのに、ヒトとの接点は、相変わらず数学のように抽象的で複雑な構築物のままである。つまりコンピュータは、現代の利用者層(ペルソナ)と用途(シナリオ)に合わなくなった。それが違和感の原因である。

操作と会話

ヒトは、日常的にモノである道具を操作し、ヒトとは会話する。ここで、操作と会話という異なる二つの関係性に注目してみる。それぞれ、以降で、操作モデル、会話モデルと呼ぶことにする。

コンピュータはモノ(道具)の一つである。それはヒトの指示に従うだけの存在にすぎない。しかし、コンピュータは複雑な抽象から構成されているため、ヒトの能力とギャップがある。そのため、ヒトが誰でも操作できるものでない。このギャップの部分は従来、ユーザー・インターフェイス(UI)といわれてきた。

ヒトが道具を操作するのは、単方向の関係である。操作するために、詳細な手順(コマンド)までブレークダウンする必要がある。そこは、ヒトの認知負荷となる。また、操作して反応を見るまではブラックボックスだ。操作と結果の対応も、ヒトが解釈する認知負荷となる。

ここに、逆の関係を隠しもってしまう危険がある。例えば、ヒトの意図と無関係に、広告や不要な通知などに突き動かされる。その場合、向こう側の組織や主体は隠れていて、ヒトを操作しているかのようである。

一方、ヒト同士の会話ではどうか? ヒト相手に話をすることは、詳細な指示を出す関係ではない。ヒトは、しゃべるという自然な能力で会話する。そして、互いの視線を意識したり、指差ししたり、表情を見合ったりする。つまり、身体を使って会話する。

そして、ヒト同士は、意図を伝え、依頼し、反応をみて、さらに会話する。会話モデルは双方向の関係である。意図から反応までの過程は操作と同じくブラックボックスではあるが、反応が意図に沿ったものかどうかをヒト同士では容易に分かる。