この時代、裕福な武人や貴族が何人もの女人を妻や側室として持つのは当たり前であったから、政子が亀の前に嫉妬心を燃やすのは筋違いである。

自分の子孫を確実に残すためにも、女性が身籠って一ヶ月位たつと、安産を念じて媾合を断たなければならない。そうなれば男子は生理上、別の女人を求めなくてはならなくなる。

亀の前にもとんだ災難が降りかかってきたものだ。

「八釜しいッ、何をしゃらくさいことを申す、妾がお産で苦しんでいるのをいいことに、おまえは上様と懇ろになり不義密通を重ねたに相違あるまい、真直ぐに白状するのじゃ、

この罰当たり女めが」

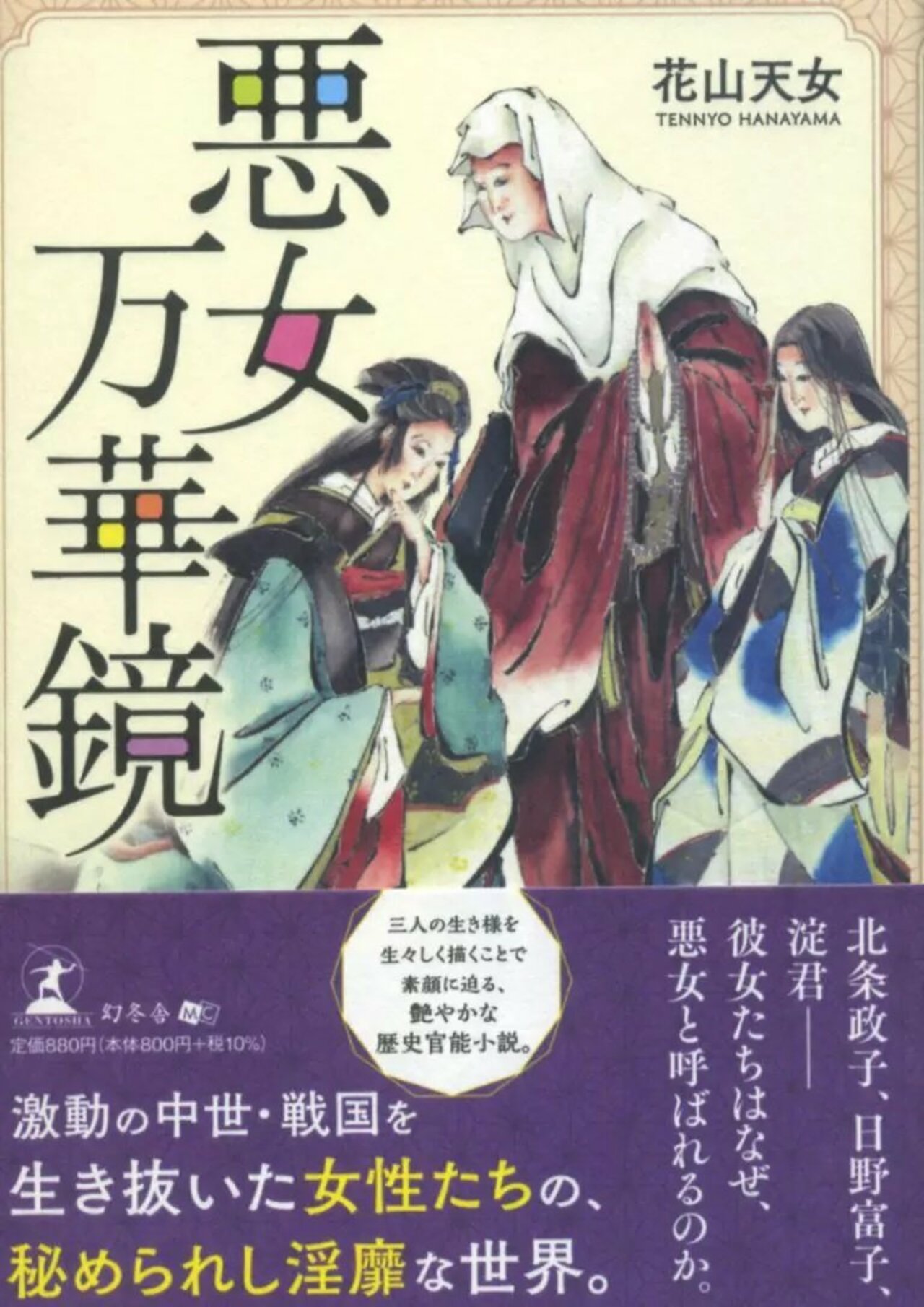

その不心得を戒める政子の眉は逆立ち、表情は女夜叉さながらである。

牢内には、幾たりもの咎人が残した錆色の異臭が中の空気を澱ませているけれど、政子と亀の前の二人の女の体内から発する、なんとも甘酸っぱい香りがそれと混ざり合って、いかにも妖しげな雰囲気を醸し出していた。

煤けた天井の梁からは、二匹の夫婦蜘蛛がジイッとその光景を見下ろしている。

「あまりの言われよう……御台様、いくら何でも亀はこんな嫌らしい裸の恰好にされては恥かしゅうございます。私が好んでお殿様をお誘いしたのではありません、お殿様が私に無理を申し付けられたのでございますヨ、御台様のお腹のご様子を見れば、そんな畏れ多いことを……お殿様が、亀は可愛いから……と無理やり言い寄ってこられましたのでございます」

『吾妻鏡』によれば、亀の前は頼朝の伊豆国での流人暮らしの頃から仕えており、「心操コトニ柔和」であるところから頼朝の寵愛も激しく寿永元年〈一一八二〉の春頃から密かに鎌倉に呼び寄せていたと言う。