第一章

一年二組

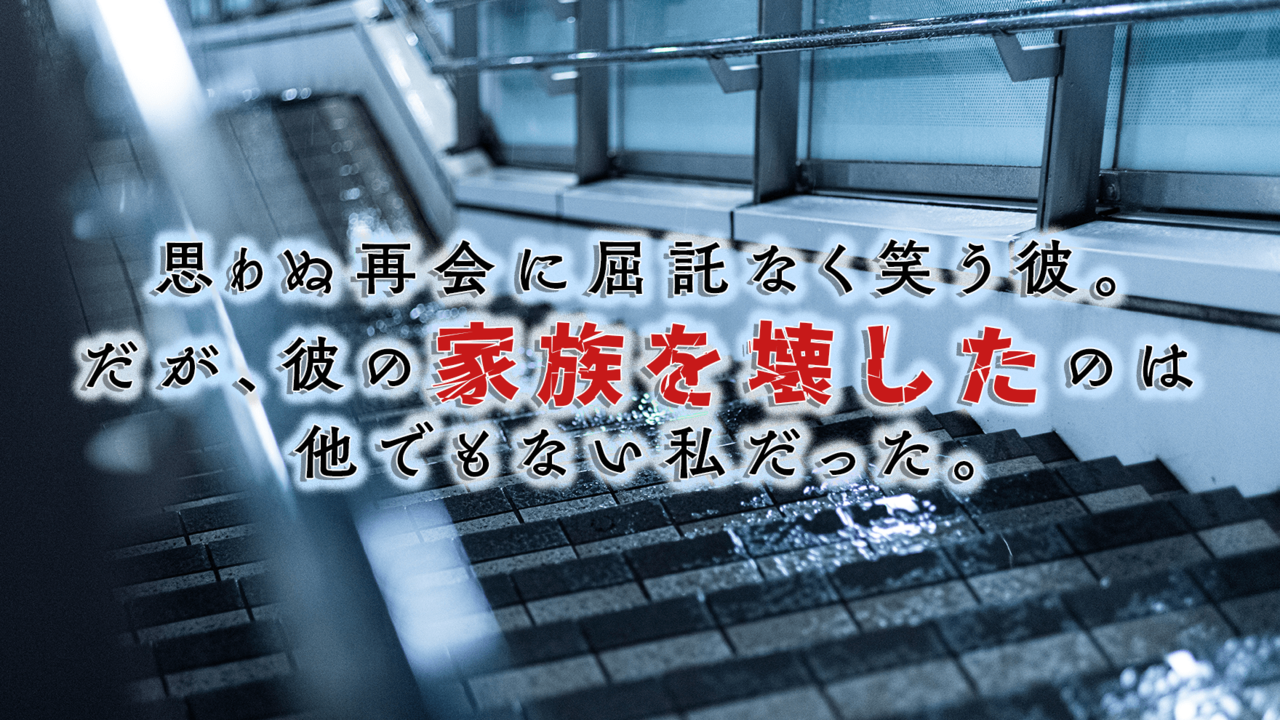

体育館は私たち新入生を、迎えるために飾り付けられていた。長い式典をぼんやりして過ごす。ふと、何かに呼ばれるように視線を向けると、男子生徒が名前を呼ばれて立ち上がっているところだった。彼は私に気が付いていないようで、見ていたことをまだ知られないうちに視線をそらした。

怖気が襲った。どうしてここで会うことになったのだろう。彼が目に入った瞬間、忘れようとしたあの日の記憶が引きずり出された。途端に足元の板が外れて、落ちていくような感覚に囚われる。

私を呼ぶ声が聞こえた。我に返って立ち上がり、返事をする。視線を感じた。分かっていたはずなのに体が勝手に視線をたどった。彼の双眸がこちらに向いていた。そして驚いたように目を丸くしている。ここにいるとは思わなかったという表情だった。

彼に会うと知っていればこの高校に入学することはなかった。正面を向こうとしたタイミングで彼が呆けたような顔から一変、屈託のない笑みを浮かべた。

その笑みを見た途端、私の胸に罪悪感が黙々と湧き上がった。今まで会うことはなかった。このまま一生再会することもなく人生を終えるのだと思っていた。それが正しいことだと。彼の顔を生徒たちの中から見つけた瞬間、私は過去に連れ戻されていた。

彼の母親が自殺したあの夕方に戻っていった。開いたドアの隙間から見た光景を忘れられない。人の気配さえ感じられない冷え切った部屋、息をひそめて身を隠したソファー。その向こうに足が伸びていて、彼の母親が床に直接座っていて、ロープが首にぐるっと巻き付いていた。ロープはドアノブに繋がって、母親の顔は赤くなって、口からどろり唾液が垂れて。これ以上思い出さないように呼吸を整える。

あとで母親の首吊りについて調べた。自分の体重の全てまたは一部を加えて索状物を締めて頚部を圧迫し、死に至ることを縊死という。俗にいう首吊りだ。

しかし、首を吊った状態のように完全に足が浮いていないと死に至らないわけではない。

足が地上についていても体重がどれほど掛ったかによる。大体の人が首つりと聞いてイメージするような状況、輪にしたロープなどがあご下で引っ掛って、首の後ろに伸びている状態で、かつ足が浮いて全体重がロープに掛っている状態を定型縊死というらしい。

それ以外の縊死が非定型縊死と呼ばれ、現に母親の事件も非定型縊死の形だった。

気道を閉鎖するのは八から十五キロほどの力で可能らしい。下肢が地面についている場合でも体重の十五パーセントが首に回したロープのようなものに掛るらしい。だから母親の足を投げ出した状態でも十分に死に至るということだ。