ひとしずく

そうしてどれくらいのときが過ぎたでしょう。ひとしずくは相変わらず葉の縁にたれ下がり、辛抱強く耐え忍んでいました。けれども、もう見るからにぐったりと疲れ果てていました。葉にしがみつき続けるのは、もはや限界でした。ひとしずくが己を引き上げるささやかな微力と、地底に引きずり込むような畏れ高い重力との勝負は、とっくに決着がついていました。風でも吹けば、あとはあっけないものでしょう。

ひとしずくは自分を強いて半ば悟りつつありました。どう足掻いても、自分も他の兄弟たちと同じように一瞬で消え失せるであろうこと。そして、決定された未来が底なしの真っ暗闇にしか感じられぬとしても、その不遇に自分を投げ出す以外に他に仕方がないということを。

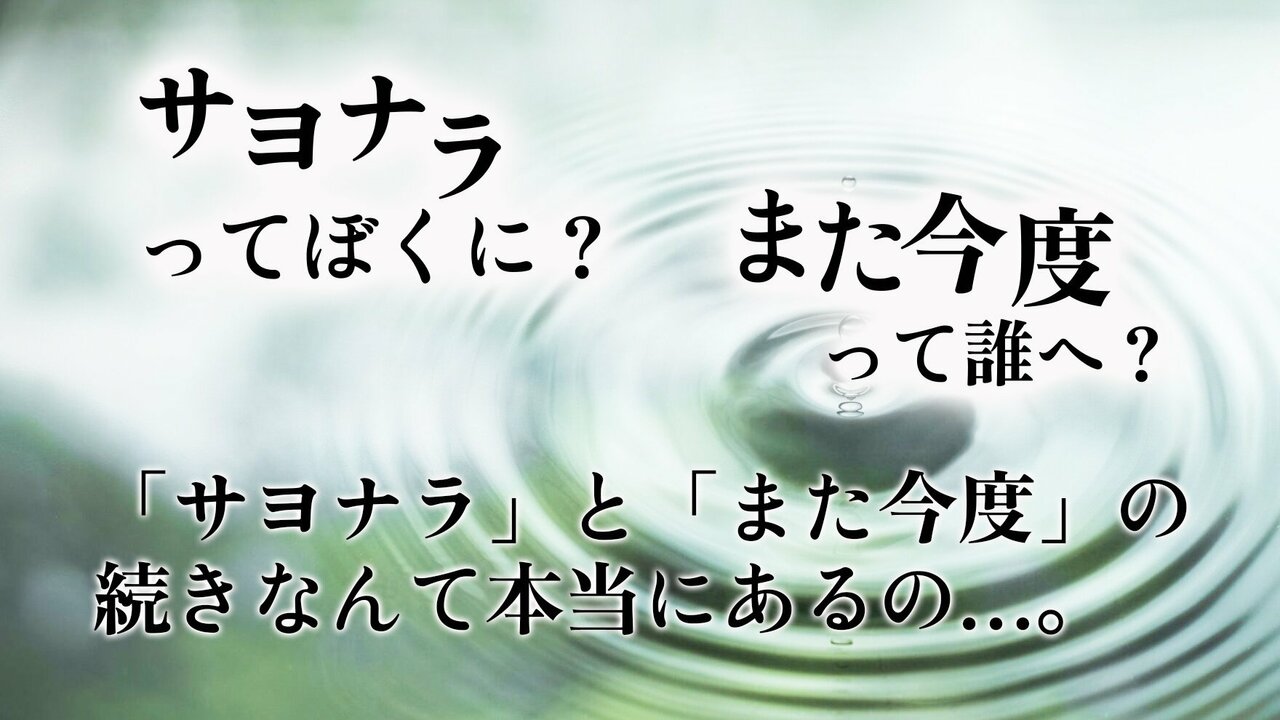

(それじゃ、サヨナラ。また今度!)

あのとき芽生えた疑問に一切気が付かぬふりをして、あるいは何でも知っているふりをして、兄弟たちと同じように笑顔でいなくなれていたらどんなによかっただろうとひとしずくは思うのでした。

このようなぎりぎりの状況にあって、突然、ひとしずくの中に彗星のようなすばらしい一閃が瞬きました。

ひとしずくは、自分が目をつぶったままでいることがとても奇妙な気がしてきたのです。そして、何だかんだといって、決して落ちまいと遮二無二クマザサにしがみついて頑なでいる自分自身が何だかとても滑稽に思えてきました。自分のあたまの中で描き恐れていることと、自分のからだが必死にもがいて放さずにいることとは全く以てちぐはぐだ、と気が付いたのです。

真っ蒼に塗りつぶされた無明の心に光が射し、明るい隙ができるようでした。次第にひとしずくは、なんだかとても愉快な気分になってきました。笑いがふふふとこみ上げてきて、ふるふる震えるあまり、危うく葉っぱから落っこちるところでした。

「なんだ」

からだを支えなおして、まだふるふると震えながらひとしずくは言いました。

「ちょっとぼく、こわがりすぎたんだ」

ひとしずくは、大きく深く、呼吸をととのえました。そして、

「目を、ひらいているほうが、こわくない」と、先ほど訪れた閃きを、今度は丁寧にことばに代えて、じっくりゆっくりかみしめました。

やっぱりはじめは不安そうにそのことばをくり返していたひとしずくですが、次第に声には明るさが灯り、ことばはただの音から力となって、ひとしずくのからだに蓄積されてゆきました。

「うん。いいぞ!」

ひとしずくは、涙を拭ってもうすっかり晴れやかな気分になっていました。何度も確かめるまでもなく、こっちの方がよっぽど心が弾むようだし、とにもかくにも自分らしいと思ったのです。

ひとしずくは、心を決めて、胸を張って自分の両目を見ひらきました。

「目を、ひらいているほうが、こわくない!」

「……ほら!」