ひとしずく

(もうすぐきっと、ぼくはいなくなるのだ)

予感とも決意ともつかぬ心の内をひとりこぼして、ひとしずくは瞼にいっそう力を込めました。けれど、こうして恐ろしさから必死に自らを閉ざしていたとしても、多少の勇気は必要なのだということも理解しつつありました。

そこで、自分のからだひとつ分の勇気を精いっぱいかき集めて小さな胸に抱きとめました。来るときのために自分の心をできるだけ強くしておくこと。それが今のひとしずくができる全力でした。

一方でクマザサは、目覚めてからこっち、変わらず生の背伸びを恙なくたえまなく続けていました。しおしおとしていた茎や葉は、吸い上げた水分によってすみずみまで満たされぴんと張っており、根元から頭上まで力が漲るようでした。あと数呼吸もすれば、真っ直ぐ立ち上がることでしょう。

クマザサにとって、自分の葉にいるひとしずくの小さな迷いは自分の細胞ひとつひとつほど大したことではありませんでした。クマザサはただ自分の本分を貫くだけでよかったのです。

クマザサが本来の立ち姿を取り戻すにつれ、ひとしずくは葉の上にいることさえ、だんだんと難しくなりました。少しずつからだがずり落ちてゆくのです。ひとしずくは尚も一心に目をつぶっていましたが、このままではどうにも分が悪いとふんでそっと片目をひらいてみました。

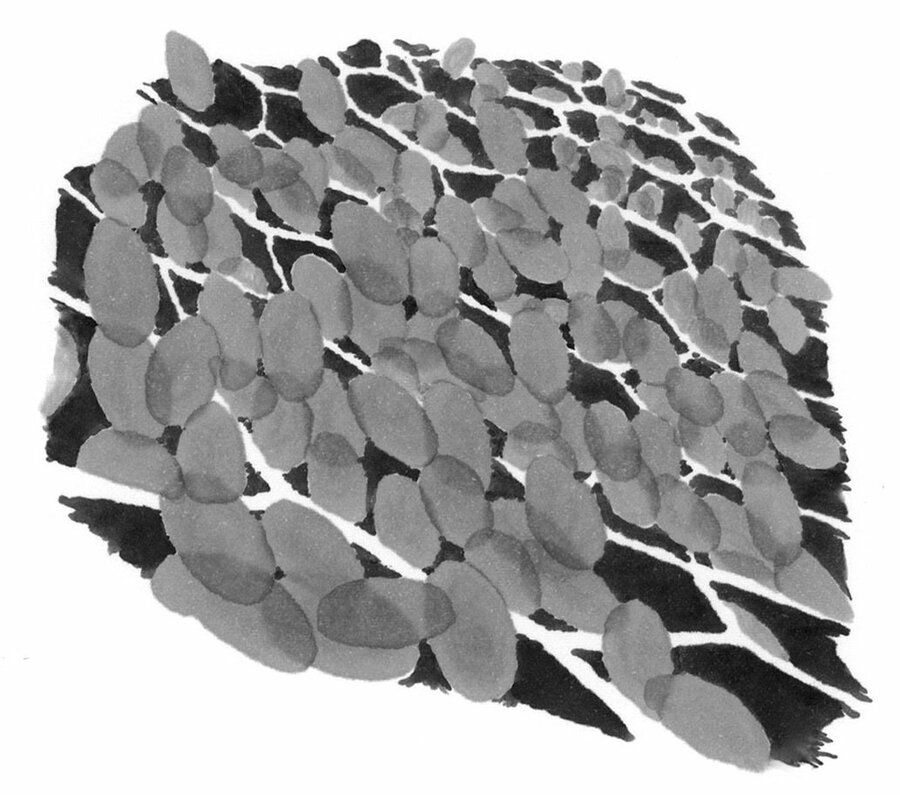

すると、どうでしょう。残雪の重さで長らく下を向いていたクマザサの葉は、今や上方に向かってぴんと伸びており、葉を整然とうめつくす葉緑体の粒たちが我先にと陽光に手を伸ばしているのでした。このまま葉から飛び出てしまうのではというものも多くいます。その勢いといったら、葉が波だって見えるほどでした。

ひとしずくはいよいよ以て、今の居場所は、自分をからだごと放り去ろうとしているのだと思いました。お前がここに残っていることは疑う余地なく間違いだ、とはっきり言われているようです。

「いっそ、飛び降りてしまえばわかるのかも」

思わずよぎった考えに自信は持てませんでしたが、ひとしずくはそうつぶやきました。別れを告げたあとの兄弟たちがどこへ行ってしまったのか、それは変わらず謎のままでした。けれどだからといって、ここで葉緑の小粒たちと一緒に過ごし続ける自分の姿も全く想像できません。

緑色の彼らは太陽にばかり夢中でした。彼らはともかく押し合いへし合い太陽の光を貪欲に食らうことに大忙しで、ひとしずくなどまるで眼中になく、ただただクマザサを生かすことが彼らの使命でした。ひとしずくは、葉緑の粒たちとの共生の可能性を早くも切り上げて、先ほどの無鉄砲な思いつきについて考えを巡らしていました。